La

construcción del Teatro Español de Chivilcoy

(1885-1888). Acción colectiva, integración y sociabilidad[1]

The

construction of

the Spanish Theatre in Chivilcoy

(1885-1888). Collective

action, integration and sociability

José María D´Angelo

Universidad

Nacional de Luján (Argentina)

josemdangelo@hotmail.com

Resumen

El trabajo

realiza un análisis en torno al proyecto de

construcción del denominado Teatro-Circo que la Sociedad

Española de Chivilcoy

emprendió entre los años 1885 y 1888. Para ello,

primero se examina el financiamiento de la obra y la valoración

que desde los

sectores de la elite local se tuvo sobre la misma. Se pretende

demostrar que la

construcción del teatro fue impulsada gracias a la

cooperación establecida

entre la asociación y cierto sector de la sociedad local, y cuyo

objetivo en

común se centró en fomentar la creación de un

nuevo ámbito de sociabilidad

compartida. En segundo lugar, el trabajo se concentra en el evento de

inauguración del teatro analizando una serie de discursos que

fueron

pronunciados y a partir de los cuales se busca discriminar diferentes

nociones identitarias que subyacen en los

mismos y otorgaron

distintas valoraciones al proyecto.

Palabras Clave

Historia

local; Inmigración; Asociacionismo español; Sociabilidad;

Teatro.

Abstract

This

paper analyses

the construction project of the so-called circus-theatre that the

Spanish

Society of Chivilcoy undertook between

1885 and 1888.

To do so, first we examine the financing of the work and the valuation

of the

project by the local high society. The aim is to demonstrate that the

construction of the theatre was promoted thanks to the cooperation

established

between the association and a special sector of local society, whose

common

objective was to promote the creation of a new area of shared

sociability.

Secondly, the work concentrates on the theatre's inauguration event,

analysing

a series of speeches that were delivered and from which it seeks to

identify

different points of identity that underlie them and which gave

different

evaluations to the project.

Keywords

Local history; Immigration; Spanish associations;

Sociability; Theatre.

Introducción

La

inmigración masiva que recibió la Argentina entre finales

del siglo XIX y

principios del XX, considerada como el hecho sociológico

más relevante de su

historia (Mateo, 2013, p. 89), dejaría su impronta en todas las

esferas de la

sociedad. Esta contribuyó a impulsar el proceso de

modernización a la vez que

trastocaba la vida social y cultural mediante la interacción que

los grupos

arribados establecían con la sociedad receptora.

La

presencia de estos grupos extranjeros fue acompañada por el

desarrollo de prácticas asociativas que derivaron en la

creación de

instituciones de carácter étnicos y fines diversos, en

donde el mutualismo se

presentó como la forma más extendida (Fernández,

2013, p. 352). En

este

contexto, fueron los españoles

–junto a italianos y franceses– quienes dieron mayor

impulso a este tipo de

instituciones. Estas asociaciones creadas en América son

consideradas como “una

de las huellas más persistentes aun después que perdiera

impulso la corriente

migratoria que les dio origen”[2].

Basta con

recorrer hoy en día las calles de lo que en su momento fueron

pueblos o

pequeñas ciudades del interior para notar algunas de las

edificaciones que

estas colectividades dejaron como su impronta.

En este marco, el

presente trabajo se propone hacer un análisis en torno

al proyecto de construcción del denominado Teatro-Circo que la

Asociación

Española de Socorros Mutuos de Chivilcoy,

pueblo

ubicado a unos 160 kilómetros al oeste de Buenos Aires,

emprendió entre los

años 1885 y 1888. Intentaremos demostrar que el mismo fue

impulsado gracias a

la cooperación establecida entre la asociación y cierto

sector de la vecindad

local, y cuyo objetivo en común se centró en fomentar la

creación de un nuevo

ámbito en donde fuera posible desarrollar la vida social de los

grupos

involucrados.

En primer lugar,

abordaremos la creación de la mutual española, en donde

buscaremos discriminar un perfil relativamente abierto en lo que

respecta al ingreso

de sus asociados que encontraba su contraparte en un carácter

cerrado de

quienes conformaban su dirigencia. Dentro del mismo apartado daremos

cuenta de

las vinculaciones que existían entre este grupo y la esfera

política local,

vinculaciones que también se encontraban presentes en lo que

respecta a las

prácticas cotidianas que constituían el día a

día de la sociabilidad[3].

En

segundo lugar, examinaremos en detalle el proyecto emprendido para

construir el

Teatro-Circo, en donde se buscará analizar cómo fue

financiada la obra y la

valoración que desde la notabilidad local se le dio a la misma.

Es a partir del

desarrollo de estas cuestiones señaladas que intentaremos dar

sustento a

nuestra afirmación inicial.

Finalmente,

concluiremos el trabajo centrándonos en los discursos

pronunciados el día de inauguración del teatro, a partir

de lo cual se buscará

poner en relieve una

serie de cuestiones fundamentales a tener en

cuenta, tales como la valoración positiva hacia la

inmigración española, cierto

grado de integración entre los elementos extranjeros y nativos a

nivel local,

así como también el proceso de crecimiento y

fortalecimiento que estaban

experimentando las mutuales de dicho origen en la Argentina.

La Sociedad

Española

de Socorros Mutuos de Chivilcoy. Creación, perfil institucional

y vínculos con

la sociedad local

El 9 de julio de 1870 fue creada

la Sociedad Española de Socorros Mutuos

de Chivilcoy, la cual surgió por iniciativa de un pequeño

grupo de españoles

que reunidos en la casa de José Irureta se propusieron dar vida

a la

institución. Ese mismo día, se procedió al

nombramiento de su junta directiva y

se inscribieron los primeros asociados, sumando en total 17 integrantes

iniciales[4].

La

institución fundada por los españoles era la tercera de

su tipo en Chivilcoy,

pueblo en donde los franceses e italianos ya habían creado sus

propias mutuales

en 1865 y 1867, respectivamente.

Los españoles eran, luego

de los italianos, el segundo grupo de

extranjeros en importancia demográfica dentro del cuadro general

de la

población de Chivilcoy[5].

Hacia

1869, de una población total calculada en 14.232 habitantes para

el total del

partido, 612 (4,3 %) eran de origen español (Argentina, 1872).

En los años

siguientes estos fueron aumentando en número e incrementando

tanto su peso

absoluto como relativo dentro del cuadro demográfico de la

localidad. En 1881

se registran 837 pesonas de dicho origen, representando el 4,8 % de una

población total que ascendía a 17.421 individuos

(Provincia de Buenos Aires, 1883).

Esta situación continuó experimentando un progresivo

aumento y en 1895 de

30.133 habitantes censados en el partido 2.043 eran españoles,

es decir un 6,77

% del total (Argentina, 1898)[6].

Al compás del arribo de

estos flujos migratorios fue que la Asociación

Española de Chivilcoy experimentó un aumento progresivo

del número de sus

socios[7].

Tan solo

siete años después de su creación, en 1877,

contaba con un total de 283

asociados de los cuales 12 eran mujeres. Esta cifra aumentaría

en lo siguiente,

llegando a registrar 434 asociados para el año 1889 y 599 hacia

1894[8].

Una

cuestión a destacar, es que desde sus primeros años de

existencia la

institución presentó un perfil relativamente abierto en

lo que respecta a los

requisitos de asociación. Su reglamento habilitaba el ingreso

tanto a hombres

como mujeres de origen español –siempre que tuvieran entre

12 y 60 años de

edad–, así como también a descendientes de quienes

habían sido o fueran socios,

sin importar su sexo o nacionalidad. En idénticas condiciones se

encontraban

las esposas de los socios activos, las cuales también

podían asociarse (AESMCh,

1873). Para comprender dicho perfil, tomemos como ejemplo y a modo de

comparación la Asociación Española de Socorros

Mutuos de Luján, fundada en

1877, la cual durante sus primeros treinta años registró

una media de asociados

de poco más de dos centenares y no admitió mujeres

durante todo este período

(Fernández, 2013, p. 352)[9].

Otro caso

a considerar es el de la Asociación Española de Socorros

Mutuos de Buenos Aires,

fundada en 1857, la cual recién trés décadas

después de su creación efectuó

reformas en sus reglamentos que en un principio solo permitían

el ingreso a

penisnsulares varones (Fernández, 2008, p. 472).

Una lista de socios activos para

el año 1889 (AESMCh, 1888, pp. 84-89) nos

permite dar cuenta de que para dicho momento la Asociación

Española de Socorros

Mutuos de Chivilcoy registraba un total de 434 asociados, en cuyo

conjunto las

mujeres representaban el 15 % (65). Además de los nombres, la

lista nos ofrece

otros datos de los cuales podemos extraer algunas conclusiones. Si bien

solo

figuran los socios activos, el nombre de cada uno de ellos es

acompañado por el

número de orden en que ingresaron a la institución.

Entonces, si bien son 434

socios en 1889, la lista también nos informa que desde 1870

hasta la fecha se

habían inscripto un total de 1.269 personas, lo cual nos permite

aventurarnos a

pensar que la institución registró una fluida

rotación y renovación en la

composición de sus asociados. Esta idea se refuerza si tenemos

en cuenta que de

los 369 socios –varones– activos,

212

(57 %) figuran como inscriptos en un número de orden superior al

800, por lo

cual estaríamos hablando de una masa de asociados relativamente

nueva.

Sintetizado esta idea, durante el período 1870-1889

habían ingresado en calidad

de socios un total de 1.269 personas de ambos sexos, de las cuales solo

un 34 %

se encontraban activas al final del mismo. Si hacemos foco en las

mujeres esta

proporción es mayor. Se habían inscripto para la fecha un

total de 123, de las

cuales 65 (52,8 %) se mantenían activas. Para explicar estos

niveles de

rotación y renovación debemos considerar diversos

factores tales como el arribo

de nuevos inmigrantes a la localidad, la reorientación del

destino migratorio,

el retorno al país de origen, a lo que se suma también el

deceso de los socios

o la simple desafiliación. En el caso de las mujeres

podríamos pensar su nivel

de permanencia como reflejo de una aventura migratoria relativamente

más

estable.

Este perfil abierto no

encontraba su reflejo en lo que respecta al control

y manejo de la institución. Si contrastamos los nombres de los

fundadores con

la lista de quienes ocuparon la presidencia de la Asociación

Española durante

sus primeros 20 años de existencia, podemos notar que los

nombres tienden a

alternarse dentro del mismo grupo inicial, lo cual nos da a entender

que este

manejó dentro de su círculo la dirección de la

misma[10].

Se destaca allí la figura de Miguel Elósegui, quien luego

de ocupar la presidencia

durante tres períodos, en 1891 fue nombrado en dicho cargo con

caracter

honorario. Este perfil cerrado de la cúpula dirigente

ocasionó tensiones que

derivaron en la escisión de la institución. Producto de

ello, en 1888 surgió en

la localidad otra mutual española denominada “La

Democrática”, la cual al

momento de su creación contó con un total de 80 asociados

(Rondino, 1995, p.

216). Vemos entonces que, si bien el asociacionismo español al

menos durante

este período tendió a la concentración y no

experimentó líneas de fisuras

producidas por cuestiones ideológicas o regionalistas

(Fernández, 2008) no por

eso estuvo completamente exento de enfrentamientos promovidos

principalemente

por rivalidades individuales o grupales entre quienes pretendían

controlar las

instituciones[11].

Un caso

similar lo encontramos en los españoles de Mar de Plata, en

donde este tipo de

luchas también generó que la mutual española de la

localidad se escindiera (Da Orden, 2005,

pp. 153-156). Sin lugar a

dudas, la posición de influencia y prestigio que confería

el manejo de este

tipo de asociaciones, tanto dentro de la misma comunidad de extranjeros

como

también así en relación a la sociedad nativa, fue

un incentivo para que quienes

formaran parte de la conducción de las mismas buscaran

consolidar sus puestos.

Por otro lado, no debemos dejar

de señalar la existencia de múltiples

vínculos entre quienes controlaban la mutual española y

la dirigencia política

del pueblo[12].

El hecho

de que en los municipios de la provincia de Buenos Aires los

extranjeros

estuvieran habilitados a votar en las elecciones locales e incluso a

formar

parte del gobierno de las comunas dio lugar a que muchos de ellos

practicaran

una participación política directa[13].

No resulta extraño entonces que nos encontremos con dirigentes

étnicos

accediendo a cargos, aunque sean estos escasos o en ocasiones de

carácter

secundario, lo cual nos indica que existía cierto grado de

integración de estos

extranjeros en relación al grupo de “notables” de la

sociedad nativa. El anteriormente

mencionado Miguel Elósegui, por ejemplo, fue designado como

integrante suplente

de la Corporación Municipal en 1877, año en el cual

también se encontraba

ejerciendo su primer mandato como presidente de la Asociación

Española[14].

En 1886,

lo encontramos nuevamente ocupando el mismo cargo municipal, el cual

luego de

la renuncia de uno de los titulares pasó a desempeñar de

manera efectiva[15].

Los ejemplos de la

participación de españoles en el gobierno local no se

limitan al caso de Elósegui. En 1886, al realizarse las

elecciones que dieron

origen a la constitución del primer Concejo Deliberante, tres de

los nueve individuos

que accedieron al cargo de concejal eran de origen extranjero y

particularmente

dos de ellos, Guillermo Sánchez y Ramón Vazquez,

españoles[16].

Como ha sido señalado por Bjerg & Otero (2006), el ascenso

económico y la

posición de líderes étnicos que detentaban algunos

extranjeros habrían ampliado

su influencia social y su capacidad para gravitar en las decisiones

colectivas

de la esfera local, otorgándoles a partir de ello una cuota de

prestigio y

poder en el municipio (p. 44)[17].

En relación a esto, no

debemos limitarnos a pensar que la integración de

los extranjeros que dirigían las asociaciones o actuaban en

carácter de líderes

étnicos se reducía únicamente a la esfera

política. Esto más bien puede ser

pensado como una derivación de una inserción

anteriormente establecida en el

plano social de las elites locales, y a partir de la cual algunos

extranjeros

exitosos se habrían incorporado a las mismas. Algunos de ellos,

al participar

en determinados espacios de sociabilidad que se desarrollaban en la

localidad

establecían una serie de vínculos que operaban como

“puente y enlace” (Da

Orden, 2005, p. 154) y daban estímulo a un proceso de paulatina

integración[18].

Por

ejemplo, varios de los individuos que en 1881 crearon el Club Social de

la

localidad eran a su vez españoles y socios de la

Asociación Española. Tales son

los casos de Miguel Elósegui, Antonio Fernández, Fidel

Florán, Manuel Alonso,

Guillermo Sánchez y Manuel Lopez Lorenzo[19].

De forma inversa, otras personalidades nativas de fuerte peso social y

político

en la localidad, como por ejemplo Ireneo Moras o Vicente Loveira

–ambos hijos

de españoles–, figuran como socios de la mutual

española (AESMCh, 1888, pp.

86-87), ocupando un lugar marginal seguramente en lo que respecta al

funcionamiento

interno de la misma, pero no por ello dejando de estimular este tipo de

interacciones que señalamos. Sin duda el carácter

relativamente abierto que

señalamos en lo referido a los requisitos de asociación

potenciaba este tipo de

vinculaciones.

Una sociedad relativamente

“nueva” y más abierta –tengamos en cuenta que

hacia la década de 1880 la fundación del pueblo se

remontaba a tan solo 30 años

(1854) – dio margen a que la notabilidad en la esfera local se

construyera

sobre patrones de diferenciación en los cuales algunos

extranjeros encontraron

un canal de rápido acceso y así pasaron a formar parte de

un reducido grupo de

individuos que podríamos catalogar como “distinguidos

vecinos” o elite local[20].

El caso

que estudiamos en este trabajo, puede ser pensado como un ejemplo de

integración en donde por sobre las diferencias existen

vínculos que estimulan

un sentido de identidad compartida que tiene como punto de referencia

la

dimensión inmediata de los individuos o grupos, es decir el

espacio local[21].

En este

marco, las asociaciones étnicas cumplieron un importante rol

articulándose de

forma diversa con otras asociaciones de variado tipo que impulsaban el

proyecto

de modernización en el ámbito local. Los vínculos

no se establecían únicamente

a partir de la interacción entre dichas asociaciones, sino que

además eran los

propios individuos quienes hacian de nexo entre unas y otras. Una misma

persona, por ejemplo, podía integrar la Asociación

Española, el Club Social, la

Logia Masónica, un club político, y demás

agrupaciones en forma simultanea lo

cual tendía a crear canales de diálogo,

aceptación, integración y prácticas

conjuntas.

El proyecto de

construcción del

Teatro-Circo Español

El 2 de

agosto 1885, tras reunirse en asamblea, la Asociación

Española de Chivilcoy

resolvió emprender la tarea de construir sobre un

terreno de su propiedad un edificio del cual pudiera obtener

utilidades,

seleccionándose para ello un teatro por ser considerado

“un refugio del arte y

una necesidad en la población dada su importancia social” (AESMCh,

1888, p. 5). Hacia finales de noviembre del mismo año, Miguel Elósegui presentó ante la

comisión los planos y el

presupuesto correspondientes, y tras ser aprobados fue nombrado como

director

de la obra. El proyecto se inició rápidamente y poco

más de tres años después,

el 3 de septiembre de 1888, el teatro fue oficialmente inaugurado.

Contando

en un inicio con tan solo $ 3.000 moneda nacional (en adelante m/n), y

teniendo

por delante una obra que demandaría más de $ 38.000[22],

la Asociación Española de Chivilcoy

se propuso

desplegar diferentes estrategias con el fin de obtener el

financiamiento

necesario[23].

En relación a este tipo de

emprendimientos, Alejandro Fernández (2013) nos señala

que debido a que las

cuotas sociales que nutrían de ingreso a este tipo de

asociaciones apenas

alcanzaban para cubrir las prestaciones normales, era necesario

recurrir a un

financiamiento extraordinario. Para esto, se solían emitir

acciones que

otorgaban algún tipo de interés o renta generada a partir

de los futuros

ingresos de los proyectos a solventar (p. 353). Siguiendo esta

lógica, es que

la mutual española emitió 1.500 acciones a valor de $ 10

m/n[24]

cada una y de las cuales logró

colocar 1.189.

La lista

de quienes suscribieron a dichas acciones fue registrada por la

asociación y

publicada posteriormente (AESMCh, 1888, pp.

76-82).

En la misma, figuran sus nombres y apellidos acompañado del

número de acciones

que compraron o donaron. Si bien la lista no tiene un orden

alfabético, ya que

parece haber sido elaborada en relación al orden en que las

personas abonaron

las acciones, la hemos contrastado con la nómina de socios

activos para el año

1889 y a partir de allí pudimos establecer qué porcentaje

de accionistas eran

asociados o no de la institución y de esa forma poder estimar

qué proporción

del financiamiento correspondió a un origen interno o externo.

El grueso

de las acciones colocadas fueron abonadas por individuos particulares,

mientras

que un porcentaje relativamente bajo lo fue por instituciones. De las

1.189

acciones, 1.064 (89,48 %) fueron suscriptas por un total de 452

particulares,

de los cuales solamente 143 (31,6 %) formaban parte de la masa

societaria de la

mutual española. Estos últimos participaron con la

adquisición de 386 acciones,

aportando al proyecto la suma de $ 3.860 m/n. Este índice nos da

un claro

indicio para establecer en qué medida el aporte de personas

externas a la

institución (57,02 %) constituyó la principal fuente de

recursos provenientes

de la colocación de acciones. En conjunto, 309 personas que no

estaban

asociadas a la mutual adquirieron 678 acciones, aportando $6.780 m/n.

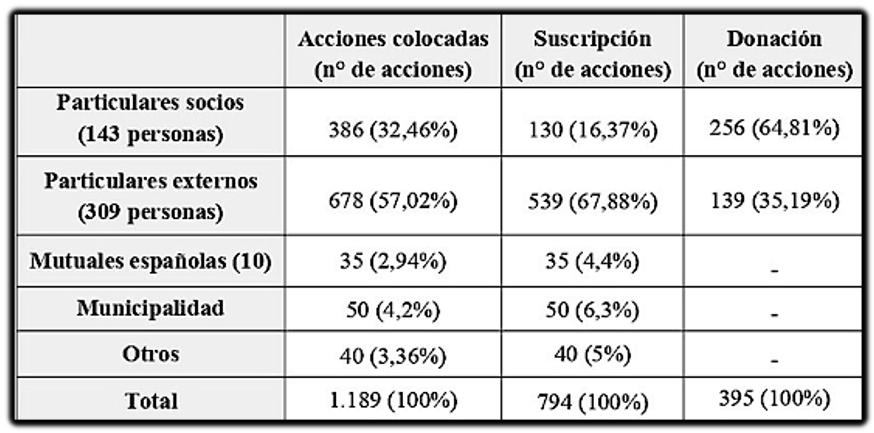

Cuadro

1

Acciones emitidas por la Asociación Española para financiar parte de la obra

Una parte

de los adquirientes figuran como donantes, por lo cual habrían

colaborado con

el monto equivalente al valor de las acciones y cedido estas a la

Asociación

Española. En este sentido, un total de 142 personas

contribuyeron con la

donación de 395 acciones. De este último número,

256 (64,8 %) fueron abonadas

por 78 asociados. Como vemos, y es de esperar, el aporte de los

asociados fue

de mayor peso en lo que respecta a las donaciones, no obstante lo cual

el

volumen de acciones donadas por aquellos individuos que no formaban

parte de la

institución (35 %) no deja de ser

significativo. Del análisis se desprende que mientras las

donaciones fueron una

tendencia en el caso de los asociados, quienes cedieron el 66,3 % de

sus

acciones, gran parte de los adquirientes externos se suscribieron en

carácter

de accionistas reteniendo en sus manos casi el 80 % de las mismas. El

hecho de

que la mutual española registre en sus balances las acciones

suscriptas como

deuda pendiente, nos da a entender que su objetivo era ir absorbiendo

estas en

la medida que le fuera posible[25].

Otro dato

a discriminar es a cuántas acciones suscribió en promedio

cada individuo. Los

143 socios que compraron o donaron acciones lo hicieron por un

número total de

386, es decir 2,7 acciones por cada uno. En el caso de quienes no eran

socios,

aunque inferior, el número se aproxima. Un total de 309 personas

externas

adquirieron 678 acciones, con lo cual el promedio en este caso fue de

2,19. Por

lo general, los diferentes individuos –sean socios o no–

adquirieron o donaron

una cantidad relativamente baja de acciones. Nos encontramos con pocas

personas

que lo hayan hecho por un número superior a 10 y la suma

máxima registrada fue

de 20 acciones[26].

Finalmente,

queda ver qué instituciones apoyaron el proyecto de la

Asociación Española y en

qué medida. Colaboraron mediante la compra de acciones 10

mutuales españolas de

otras ciudades que estaban hermanadas con la de Chivilcoy

a través de la Confederación de Sociedades

Españolas de Socorros Mutuos, siendo

en este caso las de Lavalle Norte, San Pedro, Bragado, Navarro, Gualeguaychú, Goya, Chacabuco, Mar del

Plata, Río Cuarto y

San Luís. Estas adquirieron en conjunto un total de 35 acciones.

Solo un

pequeño número de las mutuales nucleadas en la

Confederación aportaron al

proyecto de su homónima chivilcoyana

y las acciones

que compraron, como vemos, fueron relativamente pocas[27].

La

institución que sí realizó un aporte significativo

para contribuir al

financiamiento de la obra fue el municipio local, suscribiéndose

a un total de

50 acciones[28].

Debemos considerar aquí el

estímulo que para quienes conformaban el gobierno de la comuna

significaba el

contar en la localidad con un edificio de este tipo, que contribuya a

organizar

la vida social de determinados grupos, así como también

las vinculaciones que,

como vimos, existían entre la dirigencia de la Asociación

Española y la esfera

política local. Como contrapartida y en relación a estos

vínculos, el municipio

recibió en calidad de donación el palco número uno

del teatro, para lo cual se

le solicitó fondos con la finalidad de “adornarse ese

palco lo mejor posible

para que se distinguiera de los demás”[29].

No

alcanzando las acciones colocadas para financiar la totalidad del

proyecto,

otra fuente considerable de recursos provino de espectáculos y

eventos que se

realizaron antes de la inauguración oficial. En este marco de

acciones, la

comisión dispuso la realización de un bazar que se

efectuó en octubre de 1887

“con éxito sorprendente, gracias al concurso del

vecindario y especialmente a

la buena voluntad de varias Señoras y Señoritas, que

llenaron su cometido de

una manera digna de la más alta recompensa” (AESMCh,

1888, p. 6).

Nuevamente, vemos en estos casos la colaboración del vecindario

para dar impulso

al proyecto[30].

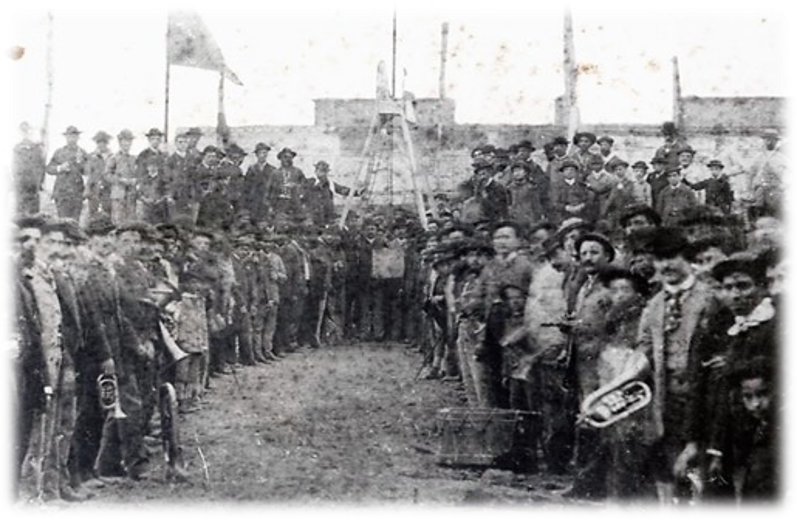

Colocación

de la piedra

fundamental del Teatro español de Chivilcoy

(1886)

Fuente: Archivo

Literario Municipal de Chivilcoy, a

través de Petrucci (2016, p. 33)

La

Asociación Española también logró recaudar

algunos fondos, aunque menores,

mediante el alquiler del inmueble incluso antes de su

culminación. Su

reglamento establecía un monto de $ 40 m/n para los eventos

políticos, $ 40 m/n

para banquetes y $ 60 m/n para bailes. Por otro lado, las

reuniones vecinales que revistieran un interés

general –sobre todo aquellas

orientadas a la

beneficencia– no pagarían monto alguno por el uso de las

instalaciones siempre

y cuando la junta directiva estuviera de acuerdo con su

realización[31]. A partir de agosto

de 1888, es decir un año antes de la inauguración,

parte del edificio fue alquilado de forma permanente por el Club

Social, el

cual comenzó a funcionar regularmente en sus instalaciones[32].

Vemos entonces que el proyecto se presentaba como una solución

para aquellos

sectores de la elite local que deseaban con ansias encontrar un lugar

adecuado

en donde desarrollar sus hábitos de sociabilidad.

Finalmente,

el dinero faltante para dar por concluida la construcción fue

obtenido a partir

de un crédito bancario[33].

Las diferentes estrategias

desplegadas para obtener financiamiento reflejan una prolija y

eficiente

administración. Al momento de su culminación, El

Correo Español destacaba que quienes dirigieron la obra de

forma

“desinteresada y patrióticamente se han constituido en

celosos vigilantes del

dinero social”[34].

Tal como nos indica

Liliana Da Orden (2005), este tipo de accionar demostrado por los

dirigentes de

las mutuales españolas en la administración financiera de

las asociaciones

seguramente es un claro reflejo del modo en que estas mismas personas,

varias

de ellas comerciantes, debían adoptar en sus propios negocios

(p. 156).

En base al

análisis anterior es que podemos afirmar que si bien fue la

Asociación Española

quien decidió emprender y dirigir el proyecto, la

realización de la obra fue

posible en gran medida gracias a la acción colectiva local, que

por tener

simpatías hacia la asociación o bien deseos de que Chivilcoy

contase con una edificación de este tipo contribuyeron en la

medida de lo

posible a prestar su apoyo. Al parecer, entusiasmaba a parte del

vecindario

impulsar la construcción de un edificio “destinado a ser

de los primeros

teatros de la provincia”[35].

La necesidad social de la

obra y el carácter “popular” que la hizo posible era

algo que no escapaba a la

visión de los contemporáneos. En vísperas del

bazar mencionado, desde la prensa

local se subrayaba “la participación que en este edificio

han tomado nuestras

autoridades y el vecindario en general, merced á cuyos esfuerzos

viene

realizando Chivilcoy la más

brillante conquista del

progreso”[36].

Sin desmerecer el

protagonismo de la Asociación Española, otro

periódico destacaba que “primando

sobre estos resultados, se halla lo que importa en el terreno de la

sociabilidad,

como factor de la cultura moral y razón demostrativa del

engrandecimiento

local”[37].

El teatro, particularmente

el lírico, era valorado como una de las manifestaciones

más refinadas de la

cultura europea (Graciano, 2013, p. 170), por lo cual su

construcción era

aplaudida por aquellos que –compartiendo una visión ligada

a los valores de la

sociedad burguesa occidental– veían en su presencia una

herramienta

civilizadora. En este caso, el proyecto también era

acompañado por una

valoración positiva de los grupos extranjeros que lo impulsaban:

“Aquí,

como en otros pueblos de la Provincia, las Sociedades extranjeras

están cumpliendo una misión recomendable cooperando con

éxito en el desarrollo

del progreso general. Se diría tal vez que cumplen un deber

moral ayudándonos

en la obra fatigosa de nuestro mejoramiento, pero no podríamos

negar que son

acreedoras á sincera gratitud por la nobleza que corresponden a

la generosa

hospitalidad de la tierra argentina, trayéndonos el valioso

contingente de sus

brazos y de su inteligencia, de que tanto necesita un país nuevo

como el

nuestro”[38].

Finalmente,

cabe señalar que la distinción de “popular”

debe ser fuertemente matizada. Si

bien colaboraron mediante la suscripción de acciones un grupo

heterogéneo de

personas, el proyecto en sí revistió un fuerte rasgo

elitista y estuvo

destinado a nuclear en su recinto a la sociabilidad más

distinguida de la

localidad. No es extraño entonces que el grupo de personas que

conformaban la

elite local dieran su apoyo desde un principio. Cuando el 28 de febrero

de 1886

se colocó la piedra fundamental del futuro edificio, la prensa

local, luego de

hacer mención a la existencia de un público

heterogéneo que se acercó curioso a

presenciar el evento, subrayó la presencia de “varias

personas de lo más

selecto que cuenta Chivilcoy, [que]

representaba al

pueblo argentino; igualmente las colonias francesas e italianas

hacían acto de

presencia por medio de sus miembros más conspicuos”[39].

La ceremonia de aquel día estuvo acompañada por un ritual

que simbolizaba la

integración de la colectividad española y la local. Sobre

un terreno

descubierto a cuyos extremos se colocaron dos banderas, una

española y la otra

argentina, se introdujeron en una urna de plomo diversos objetos[40]

que representaban dicha

unión y luego esta fue introducida en la piedra fundamental

mientras se

entonaban las estrofas del himno nacional argentino[41].

La

inauguración del Teatro-Circo

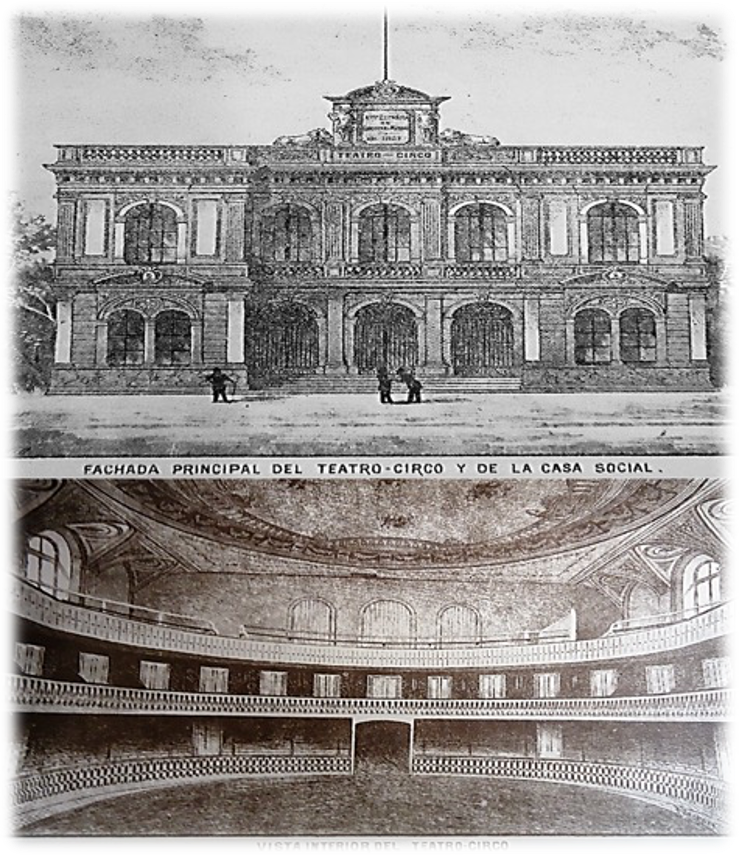

El teatro

fue terminado y finalmente inaugurado el 3 de septiembre de 1888. Su

construcción había sido seguida con entusiasmo por la

prensa local y al momento

de su apertura definitiva esta destacó los suntuosos acabados y

sus

dimensiones. El vestíbulo de entrada fue descripto por La Democracia como “una obra de arte [que]

quizá y sin quizá, no lo

tenga igual ningún teatro de Buenos Aires, de los que hoy

funcionan”[42].

El periódico local

destacaba también la sala principal, en la cual se apreciaban

diferentes

murales con temáticas diversas, y su sistema de maquinaria de

telón similar a

“la del teatro San Martín, pero sin necesidad de arrollar

las decoraciones para

subirlas”[43].

Con una capacidad para

recibir a más de 900 personas, el edificio resultaba sin duda

exagerado para un

pueblo del interior bonaerense[44].

No obstante, se señaló que

primó en esto la perspectiva de futuro. El

Correo Español comentaba que la Asociación

Española “lo ha construido

teniendo en cuenta no solamente la población actual de Chivilcoy,

sino lo que está llamada a ser en plazo breve, dado su creciente

desarrollo y

el impulso que por allí toman los negocios” [45].

Dibujo del exterior e

interior del Teatro Español de Chivilcoy

Fuente: AESMCh (1888)

Considerada

por algunos sectores de la población como un

“paréntesis a nuestra vida de

quietud”[46],

la apertura fue acompañada

por una serie de festejos que dinamizaron la vida social de la

localidad en sus

altas esferas. En línea con esta idea, se señalaba que

gracias al evento “ha

desaparecido, aunque momentáneamente, la monotonía

habitual de nuestros

círculos sociales”[47].

El evento central tuvo

inicio a las 9 de la noche en un teatro colmado y cuyos palcos

“todos,

absolutamente todos, estaban ocupados por distinguidas familias”[48].

Durante el mismo,

diferentes oradores pronunciaron una serie de discursos sobre los

cuales nos

resulta oportuno detenernos. Consideramos

que estos

traslucen algunas cuestiones fundamentales a tener en cuenta, tales

como la

valoración positiva hacia la inmigración española[49],

cierto grado de integración entre los elementos extranjeros y

nativos a nivel

local, así como también el proceso de crecimiento y

fortalecimiento que estaban

registrando las mutuales de dicho origen en la Argentina.

El primero

de ellos corresponde Pedro Barreira, joven

chivilcoyano destacado en el campo del

periodismo y cuyo

padre era de origen español. Tras comenzar diciendo que

“no podía vencer la

emoción que lo dominaba” y mostrarse impresionado por

“la presencia en aquel

recinto de cuanto enaltece a Chivilcoy”[50],

Barreira

destacó los beneficios que las asociaciones étnicas

brindaban al desarrollo de

la localidad[51].

Sostuvo que estas “no son,

como se ha creído alguna vez, agrupaciones egoístas que

consagren su existencia

puramente a fomentar preocupaciones de raza o a rememorar glorias de

sus

antepasados”[52]

sino que más bien se

encontraban integradas a la sociedad como un gran aporte de progreso:

“Constituimos

con el extranjero una sola y grande familia, y no podemos

entonces distanciarnos de él, ni considerarlo como un simple

extranjero, en la

acepción egoísta que suele darse a esa palabra cuando

todos nos agitamos en una

misma evolución, vamos marchando por la misma senda, bajo la

misma luz,

animados por el sentimiento vivificante del progreso que nos presta

alas y

entusiasmos, para elevarnos con aquellas y con estos para creernos

grandes y

poderosos”[53].

Otro de

los oradores de aquella noche fue Fidel Florán,

secretario de la Asociación Española de Chivilcoy,

quien manifestó su agradecimiento a las distinguidas

personalidades del

mutualismo español que se habían hecho presentes en el

evento y resaltó la participación

del vecindario local en el proyecto. Señaló que su

colaboración para contribuir

a la edificación de la obra “vivirá eternamente

reconocida” y remarcó que

“algunas de las disposiciones de su Reglamento son primera prueba

de lo que

dejo dicho”[54].

Florán

también exaltó la figura de Miguel Elósegui,

quien

había dirigido desde sus inicios la obra, pero por cuestiones

personales se

encontraba ausente. La enfermedad terminal de un ser querido en

España lo

impulsó a viajar en carácter urgente hacia el viejo

continente.

El último

discurso en el cual nos queremos detener es el que fue pronunciado por

José M.

Buyo, quien asistía a la inauguración en

representación de la Confederación de

Sociedades Españolas de Socorros Mutuos. Buyo fue uno de los

fundadores de la

pionera Sociedad de Socorros Mutuos de Montevideo (1853) y era

considerado el

principal impulsor de la expansión de este tipo de instituciones

a ambos

márgenes del Río de la Plata (Llordén

Miñambres,

2008, pp. 66-67). Enorgullecido por lo que significa la

construcción del primer

teatro español en América del Sur[55]

y exaltando los progresos y

la expansión del mutualismo español[56],

Buyo también reivindicó la presencia española en

América:

“La

inauguración que celebramos

significa, señores, que nuestra colonia progresa vigorosamente,

gracias al

grande impulso con que marcha esta república a su

engrandecimiento y no nos

basta ya con asociarnos para resistir unidos a las vicisitudes de la

vida

laboriosa dedicada exclusivamente a adquirir bienes de fortuna; sino

que ya

sentimos en nuestra prosperidad la necesidad de asociarnos para

cultivar

nuestro espíritu y los generosos impulsos de los corazones de

nuestros jóvenes

compatriotas, así como de nuestros hijos argentinos, para que

unos y otros

sirvan de ejemplo a todos los demás, y juntos labren la

felicidad de esta joven

nación, que dígase lo que se quiera, siempre

consideraremos los españoles como

un pedazo de nuestra patria”.[57]

Ampliando

esta última idea, Buyo también hizo alusión a un

segundo tipo de patriotismo

español que “se extiende sobre todas las naciones surgidas

del seno de nuestra

patria y nutridas con su sangre”. Señaló

además que aquellos territorios que en

algún momento estuvieron bajo el dominio de España

“son y serán siempre el

mundo español”, sosteniendo que ante todo “esta es

nuestra tierra porque es la

patria de nuestros hijos que anhelamos ver próspera, grande y

gloriosa”[58].

Las palabras de Buyo

reflejan dos cuestiones señaladas oportunamente por Andrea

Reguera (2010). Por

un lado, un paradigma cultural eurocéntrico típico de

siglo XIX según el cual

América se presentaba como una prolongación de la misma

Europa y una tierra de

promisión. Por otro lado, la exaltación de una patria

idealizada que era

acompañada por un discurso uniforme que buscaba reforzar el

sentido de

identidad (p. 85).

Este tipo

de discursos que exaltaban la nacionalidad española era

proyectado desde

las elites que dirigían las asociaciones como un aglutinante identitario que buscaba reforzar el sentimiento

de unidad

de los peninsulares que se encontraban lejos de su tierra natal,

así como

también sobreponerse a cualquier criterio de

diferenciación para englobar el

accionar de sus instituciones en una representación global del

conjunto. En

sintonía con esto, las palabras de Buyo se nutren de un discurso

de tipo

nacionalista que transmitía la idea de una colectividad

cohesionada y que a

través de sus instituciones desarrollaba un proceso de

fortalecimiento y expansión.

Según José Moya (2004), durante la primera fase de

expansión de este tipo de

instituciones, los españoles en Argentina lograron construir una

red

institucional que operó como una “comunidad

organizada”, notablemente

funcional, en la que primó -a diferencia de otras colectividades

como fue el

caso de los italianos- la identificación con la lealtad nacional

por sobre las

identidades regionales[59].

En algunos casos, como el

analizado por Alejando Fernández (1992) al estudiar el

mutualismo español en el

barrio porteño de San José de Flores, el nacionalismo

español pudo haber

actuado –entre

otros factores– como

móvil

o “pretexto necesario” que acompañó el

surgimiento de este tipo de asociaciones[60].

Como vemos, los discursos

pronunciados durante la inauguración del teatro

focalizaron en diferentes cuestiones que giraban alrededor de un mismo

evento.

Desde los oradores vinculados a la localidad –tanto el

chivilcoyano Pedro

Barreira como también el secretario de la Asociación

Española, Fidel Florán– se

remarcaron los beneficios que la colectividad española aportaba

al desarrollo

del pueblo y la cooperación que desde el vecindario hizo posible

la

construcción del teatro. En cambio,

el

discurso hispánico tendió a cerrarse en el papel de las

instituciones mutuales,

su crecimiento y la exaltación del patriotismo. No obstante,

sería equívoco

pensar que los mismos adquirieron un carácter contradictorio,

sino más bien que

desde diferentes lentes entraron en juego valoraciones distintas. En

sí, la

construcción del Teatro-Circo simboliza ambas cuestiones. Por un

lado una

muestra del desarrollo y el peso que la comunidad española

proyectaba a partir

del crecimiento de sus instituciones, y por el otro una obra de

carácter

colectivo en donde confluyeron intereses comunes de diferentes grupos o

personas que por sobre sus diferencias perseguían objetivos

afines.

Consideraciones

finales

Creada en

1870 por un reducido grupo de peninsulares, la Asociación

Española de Socorros

Mutuos de Chivilcoy fue progresivamente

aumentando su

número de socios a medida que la gran inmigración

aportaba nuevos integrantes a

la colectividad española del partido. Desde sus inicios se

caracterizó por

tener un perfil relativamente abierto en lo que respecta a los

requisitos de

asociación, situación que no encontró su reflejo

en la composición de su

dirigencia, la cual se constituyó como un grupo cerrado que

controló en sus

manos el manejo de la institución.

Existían

fluidas vinculaciones entre algunos extranjeros y los sectores de la

elite

local, hasta el punto que podemos llegar a afirmar cierto grado de

integración

entre los mismos. En el caso particular de los españoles, la

presencia de

varios de ellos ocupando cargos en el gobierno comunal es una muestra

de ello.

No obstante, dicha integración no se limitaba a la esfera

política sino que

adquiría un plano de mayores dimensiones que abarcaba el

conjunto de prácticas

que constituían la sociabilidad distinguida. En este marco, no

eran solo las

instituciones quienes articulaban y estimulaban dichos vínculos,

sino que los

mismos individuos, posicionados en múltiples lugares,

hacían de nexo entre unas

y otras.

En 1885 la

Asociación Española se propuso construir un teatro del

cual pudiera obtener

utilidades. La idea fue bien recibida por algunos sectores de la

localidad que

apoyaron el proyecto suscribiéndose a las acciones emitidas para

financiar la

obra, así como también la realización de

diferentes eventos que buscaron

recaudar recursos. Como se desprende del análisis que

efectuamos, el apoyo de

estos grupos externos a la institución fue clave para lograr el

financiamiento

necesario. El proyecto tuvo un fuerte carácter elitista y puede

decirse que la

obra estaba destinada a nuclear en su recinto las prácticas de

los sectores más

distinguidos de la localidad. En este sentido, el nexo en común

que aunó los

esfuerzos fue el entusiasmo por construir un nuevo espacio de

sociabilidad

compartida.

Una serie

de discursos pronunciados durante la inauguración del teatro nos

permiten

subrayar algunas cuestiones de relevancia. Por un lado, la

valoración positiva

que desde los grupos locales se tenía sobre la

inmigración española y el papel

de sus instituciones en lo que se consideraba el progreso de la

localidad,

destacándose la cooperación establecida entre los

sectores extranjeros y

nativos. Por el otro, los discursos pronunciados desde la voz

hispánica

hicieron foco en el desarrollo que estaban registrando las mutuales

españolas

en el país, buscando exaltar el patriotismo y con ello su

identidad. Sin entrar

en carácter contradictorio, los oradores proyectaron desde

diferentes lentes

valoraciones distintas que giraban en torno a un mismo evento.

Referencias

bibliográficas

AESMCh (1873). Reglamento

de la Asociación Española de Socorros Mutuos de Chivilcoy. Buenos Aires: Imprenta Rural.

AESMCh (1888). Memoria de

la edificación del Teatro-Circo de la Sociedad Española

de

Socorros Mutuos de Chivilcoy. Presentada

en la

Asamblea del 9 de Julio de 1889. Buenos Aires: Imprenta de M. Biedma.

Argentina (1872). Primer Censo de la República Argentina,

verificado en los días 15, 16 y 17 de septiembre de 1869.

Buenos Aires:

Imprenta del Porvenir.

Argentina (1898). Segundo Censo de la República Argentina, 10

de mayo de 1895, Tomo II, Población. Buenos Aires: Taller

Tipográfico de la

Penitenciaría Nacional.

Bjerg, M. & Otero, H. (2006).

Inmigración, liderazgos étnicos y participación

política en comunidades rurales. Un análisis desde las

biografías y las redes

sociales. En A. Bernasconi & C. Flid, C. (editores); De Europa a

las Américas. Dirigentes y liderazgos (1880-1960).

Buenos Aires: Biblos.

Blanco

Rodríguez, J. (2008). Aspectos

del asociacionismo en la emigración española a

América. En J. Blanco Rodríguez

(ed.); El asociacionismo en la emigración

española a América. Salamanca: UNED Zamora/Junta de

Castilla y León.

Canal, J. (1992). La

sociabilidad en los estudios sobre la España

contemporánea. Historia Contemporánea (7), pp.

183-205. Recuperado de: https://ojs.ehu.eus/index.php/HC/article/view/19415/17453

Canal, J. (2014). Los lugares de

la política: historia, sociabilidades y

espacios. En J. A. Blanco Rodríguez & A. Dacosta

(editores.); El asociacionismo de la emigración

española en el exterior:

significación y vinculaciones. Madrid: Silex.

Cortés Conde,

R. (1979). El progreso argentino, 1880-1914. Buenos

Aires: Sudamericana.

Da Orden, M. L.

(2005). Inmigración española, familia y

movilidad

social en la Argentina Moderna. Una mirada desde Mar del Plata

(1890-1930).

Buenos Aires: Biblos.

De Cristóforis,

N. (2010). Entre la “Madre Patria” y el Río de la

Plata: visiones y prejuicios

sobre los españoles instalados en Buenos Aires (1810-1870). En

E. González

& A. Reguera (coordinadores); Descubriendo

la nación en América. Identidad, imaginarios,

estereotipos sociales y

asociacionismo de los españoles en Argentina, Brasil, Chile y

Uruguay, siglos

XIX-XX. Buenos Aires: Biblos.

De Cristóforis,

N. (2016). Inmigrantes y colonos en la

provincia de Buenos Aires. Una mirada de largo plazo (siglos XIX-XXI).

Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de

la UBA.

Devoto, F. &

Otero, H.

(2003). Veinte años después. Una lectura sobre el crisol

de razas, el

pluralismo cultural y la historia nacional en la historiografía

argentina. En Estudios Migratorios Latinoamericanos,

año 17, n°50.

Devoto, F.

(2006). Historia de los italianos en la Argentina.

Buenos Aires: Biblos.

Fernández, A. (1992). El

mutualismo español en un barrio de Buenos

Aires: San José de Flores (1890-1900). En F. Devoto & E. Míguez (comps.);

Asociacionismo,

trabajo e identidad étnica. Los italianos en América

Latina en una perspectiva comparada.

Buenos Aires: CEMLA – CSER – IEHS.

Fernández, A. (2008). El

asociacionismo español en Argentina: una

perspectiva de largo plazo. En J. Blanco Rodríguez (Ed.); El asociacionismo en la emigración española a

América. Salamanca:

UNED Zamora/Junta de Castilla y León.

Fernández, A. (2010). Los

grupos dirigentes de la colectividad española

de Buenos Aires y las identidades de la inmigración. En E. González

& A. Reguera (coordinadores); Descubriendo la

nación en América. Identidad, imaginarios, estereotipos

sociales y asociacionismo de los españoles en Argentina, Brasil,

Chile y

Uruguay, siglos XIX-XX. Buenos Aires: Biblos.

Fernández, A. (2013). La

gran inmigración. En J. M. Palacio (director); Historia

de la Provincia de Buenos Aires,

Tomo 4, De la federalización de Buenos Aires al advenimiento del

peronismo

(1880-1943). Buenos Aires: Edhasa.

Gayol, S. (2000). Sociabilidad en

Buenos

Aires. Hombres, honor y cafés 1862-1910. Buenos Aires:

Ediciones del Signo.

Gayol, S.

(2008). Sociabilidad. En

H. Biagini & A. Roig (directores); Diccionario del pensamiento alternativo.

Buenos Aires: Biblos.

González Bernaldo de Quirós, P. (2001). Civilidad

y política en los orígenes de la nación argentina.

La sociabilidad en Buenos

Aires, 1829-1862. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Graciano, O.

(2013). El mundo de la

cultura y las ideas. En J. M. Palacio (director); Historia

de la Provincia de Buenos Aires, Tomo 4, De la federalización

de Buenos Aires al advenimiento del peronismo (1880-1943). Buenos

Aires: Edhasa.

Irianni,

M.

(2010). Historia de los vascos en la Argentina. Buenos Aires: Biblos.

Llordén

Miñambres, M. (2008). El asociacionismo

de los inmigrantes españoles en América, proceso

formativo y manifestaciones

más notables. En J.

Blanco Rodríguez (editores); El

asociacionismo en la emigración española a América.

Salamanca: UNED

Zamora/Junta de Castilla y León.

Marquiegui, D. (1999).

¿Españoles, gallegos o

castellanos? La nacionalidad: ¿una identidad inventada? En A.

Fernández &

J. Moya (editores.); La inmigración española en la

Argentina. Buenos

Aires: Biblos.

Marquiegui, D. (2005). La

fiesta inconclusa.

Hispanofilia e hispanofobia durante las celebraciones del Centenario

argentino.

Una relectura a partir de un estudio de caso. Ponencia presentada en X Jornadas Interescuelas/Departamentos

de Historia, Rosario, Santa Fe. Recuperado de: https://cdsa.aacademica.org/000-006/566.pdf

Martirén,

J. L.

(2010). Extranjeros y poder municipal en la campaña bonaerense:

Alcances e

influencias en el control del poder municipal en la segunda mitad del

siglo

XIX. En Trabajos y Comunicaciones

(36), pp. 71-91. Recuperado de: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5070/pr.5070.pdf

Mateo, J. A.

(2013). La sociedad:

población, estructura social y migraciones. En M. Ternavasio

(directora); Historia de la Provincia de

Buenos Aires, Tomo 3, De la organización provincial a la

federalización de

Buenos Aires (1821-1880). Buenos Aires: Edhasa.

Moya, J. (2004). Primos

y

extranjeros. La inmigración española en Buenos Aires,

1850-1930. Buenos

Aires: Emecé.

Moya, J. (2014).

El asociacionismo

inmigrante español en perspectiva global. En J. A. Blanco

Rodríguez & A. Dacosta

(editores.); El asociacionismo de la emigración

española en el exterior: significación y vinculaciones.

Madrid: Silex.

Núñez

Seixas, X. (2001). Colón y Farabutti:

discursos hegemónicos de la elite gallega de

Buenos Aires (1880-1930). En X., Núñez Seixas (editor); La

Galicia Austral.

La inmigración gallega en la Argentina. Buenos Aires: Biblos.

Petrucci,

A. (2017). El mutualismo español en Chivilcoy.

La Asociación Española de Socorros Mutuos desde su

fundación hasta mediados del

siglo XX (Trabajo de investigación inédito). I.S.F.D.

n°6, Chivilcoy.

Provincia

de Buenos Aires (1883). Censo

General de la Provincia de Buenos Aires, 9 de octubre de 1881.

Buenos

Aires: Imprenta El Diario.

Reguera,

A. (2010). (Des)encuentro de dos mundos: nacionales y

extranjeros en el estereotipo del “otro”. Relato

autobiográfico de un español

de Galicia en la Argentina del siglo XIX. En E. González &

A. Reguera

(coordinadores); Descubriendo la nación

en América. Identidad, imaginarios, estereotipos sociales y

asociacionismo de

los españoles en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, siglos

XIX-XX. Buenos

Aires: Biblos.

Rondino,

H. (1995). Asociacionismo

y mutualismo español en el fin de siglo en Chivilcoy.

En Jornadas Chivilcoyanas en Ciencias

Sociales y

Naturales. Centro de Estudios de Ciencias Sociales y Naturales de Chivilcoy, 24 al 26 de noviembre de 1995, Chivilcoy.

Sabato, H. (1998). La

política en las

calles. Entre el voto y la movilización. Buenos Aires, 1862-1880.

Buenos

Aires: Sudamericana.

Archivos

consultados

Archivo

Histórico de Chivilcoy (AHCh). Cajas M24, Hemeroteca.

Archivo

Histórico del Concejo Deliberante de Chivilcoy

(AHCDCh).

Biblioteca Popular

Antonio Novaro, Chivilcoy.

Sala Tesoro.

Biblioteca Popular de

la Universidad Nacional de La Plata.

Recibido:

14/10/2021

Evaluado:

04/01/2022

Versión

Final: 13/02/2022