Dependencia tecnológica y relaciones económicas internacionales. A medio siglo de la teoría marxista de la dependencia

Dependencia tecnológica y relaciones económicas internacionales. A medio siglo de la teoría marxista de la dependencia

Technological dependence and international economic relations. Fifty years after the Marxist theory of dependency

Cristóbal Reyes

Facultad de Filosofía y Letras,

Facultad Ciencias Políticas y Sociales,

Universidad Nacional Autónoma de México (México)

cristobal.reyesn@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-4938-0409

Resumen

El artículo se ocupa del análisis de la dependencia tecnológica, a la que se considera una de las características estructurales más relevantes del capitalismo dependiente latinoamericano. Pese a su importancia, la dependencia tecnológica ha sido un aspecto relativamente poco estudiado de las economías latinoamericanas por parte de la teoría marxista de la dependencia (TMD). El objetivo del texto es mostrar la actualidad de la reflexión de la TMD para el estudio de la dependencia tecnológica como uno de los factores que conducen al desarrollo desigual del sistema mundial capitalista. A partir de diversos indicadores, se analiza el estado actual de la producción de ciencia y tecnología en América Latina. Con base en esa revisión, se da cuenta de la desigual división internacional del trabajo científico-técnico y del papel cualitativamente distinto que tiene la producción de ciencia y tecnología en los países dominantes y en los dependientes. Asimismo, se señalan las principales características de la dependencia tecnológica y se discuten sus implicaciones en la reproducción del capitalismo periférico, en particular en relación con dos aspectos clave de las economías latinoamericanas: las transferencias de plusvalor hacia el exterior y la superexplotación de la fuerza de trabajo. Se concluye que la dependencia tecnológica tiene profundas repercusiones en la reproducción del capitalismo dependiente y contribuye a reafirmar las desigualdades inherentes al sistema mundial capitalista.

Palabras clave: dependencia tecnológica; división internacional del trabajo; ciencia y tecnología; desarrollo desigual; teoría marxista de la dependencia.

Abstract

The article deals with the analysis of technological dependence, which is considered one of the most relevant structural characteristics of Latin American dependent capitalism. Despite its importance, technological dependence has been a relatively under-studied aspect of Latin American economies by the Marxist Dependency Theory (MDT). The objective of the text is to show the relevance of MDT for the study of technological dependence as one of the factors that lead to the uneven development of the capitalist world system. Based on various indicators, the current state of science and technology production in Latin America is analyzed. Based on this review, the unequal international division of scientific-technical labor and the qualitatively different role of science and technology production in the dominant and dependent countries are explained. Likewise, the main characteristics of technological dependence are pointed out and its implications for the reproduction of peripheral capitalism are discussed, particularly in relation to two key aspects of Latin American economies: the transfer of surplus value abroad and the superexploitation of the labor-power. It is concluded that technological dependence has profound repercussions on the reproduction of dependent capitalism and contributes to the reaffirmation of the inequalities inherent in the capitalist world system.

Keywords: technological dependence; international division of labor; science and technology; uneven development; Marxist dependency theory.

Introducción

La dependencia tecnológica es una característica estructural definitoria del capitalismo latinoamericano, con un impacto profundo en su dinámica. A pesar de su relevancia, el papel de la tecnología en la reproducción del capitalismo en la región es un aspecto relativamente poco trabajado en los estudios marxistas sobre las economías latinoamericanas. En particular, en el campo de la teoría marxista de la dependencia se ha prestado relativamente poca atención al estudio sistemático de la dependencia tecnológica. La principal excepción en ese sentido son las investigaciones que llevó a cabo el economista brasileño Theotonio Dos Santos, quien a finales de la década de 1970 e inicios de la de 1980 publicó algunos libros sobre la relevancia de la ciencia y la tecnología para la acumulación del capital, entre los que destacan La Revolución Científico-Técnica. Tendencias y Perspectivas (1977) y Revolução Científico-Técnica e Capitalismo Contemporâneo (1983). No obstante, Dos Santos “abandonó el proyecto, dejando pendientes justo los libros que tratarían sobre los países periféricos” (Moura Breda, 2015, p. 7).

Al cumplirse medio siglo de la publicación de algunas de las obras clave de la teoría marxista de la dependencia –Bambirra (1971), Dos Santos (1972), Marini (1973)–, el objetivo de este artículo consiste en mostrar su vigencia al recuperar algunos de sus principales aportes teóricos y de método para pensar el problema de la tecnología en el capitalismo latinoamericano. De esa manera, se busca contribuir a la comprensión de la dinámica de las sociedades latinoamericanas, al estudiar una de sus características más relevantes y persistentes: la dependencia tecnológica.

El artículo se organiza de la siguiente manera. En primer lugar, se analiza empíricamente el estado actual de la producción de ciencia y tecnología en América Latina. A partir de diversos indicadores, se muestran las desigualdades en la producción de ciencia y tecnología en el sistema mundial y se da cuenta de la menor relevancia y las formas cualitativamente distintas de la producción de ciencia y tecnología en los países dependientes respecto de los dominantes. En el siguiente apartado se señalan algunas de las principales características de la dependencia tecnológica. Al mostrar que la dependencia tecnológica no es circunstancial o esporádica, sino que está firmemente enraizada en la forma en que América Latina participa en la división internacional del trabajo, se argumenta que se trata de una característica estructural del capitalismo latinoamericano. Posteriormente, se discuten algunas de las implicaciones más significativas de la dependencia tecnológica en la reproducción del capitalismo periférico, en particular en relación con dos de las determinaciones fundamentales de las economías latinoamericanas: las transferencias de plusvalor hacia el exterior y la superexplotación de la fuerza de trabajo. A partir de ese análisis, se argumenta que la dependencia tecnológica contribuye a reproducir en escala ampliada las desigualdades entre los países dominantes y dependientes. Por último, se plantean algunas consideraciones finales.

La producción desigual de ciencia y tecnología en el sistema mundial

Una de las características más importantes del capitalismo como sistema histórico es la incesante revolución de las condiciones tecnológicas y organizativas del proceso de reproducción social. En ese sentido, Karl Marx señalaba que

“la industria moderna nunca considera ni trata como definitiva la forma existente de un proceso de producción. Su base técnica, por consiguiente, es revolucionaria, mientras que todos los modos de producción anteriores eran esencialmente conservadores. La industria moderna, mediante la maquinaria […] revoluciona constantemente, con el fundamento técnico de la producción, las funciones de los obreros y las combinaciones sociales del proceso laboral. Con ellas, revoluciona constantemente, asimismo, la división del trabajo en el interior de la sociedad y arroja de manera incesante masas de capital y de obreros de un ramo de la producción a otro” (Marx, 2011, t. I, vol. 2, pp. 592-593).

La ciencia ocupa un lugar central en la dinámica del capitalismo, pues su aplicación tecnológica permite la producción de plusvalor extraordinario, la apropiación de ganancias extraordinarias, la producción de plusvalor relativo una vez que las tecnologías productoras de bienes salario se generalizan, así como la creación de nuevas ramas de la industria y nuevos espacios de acumulación, entre otras. En ese sentido, Harry Braverman (1981, p. 186) consideraba que “la ciencia es la última –y después del trabajo la más importante– propiedad social en ser convertida en agregado del capital”.

Pese a que el capitalismo inauguró una nueva época en la historia de las sociedades al basarse en la continua revolución de las condiciones tecnológicas y organizativas de la producción, este proceso no tiene la misma importancia ni asume las mismas formas en el conjunto del sistema. Por el contrario, la producción de ciencia y tecnología es sumamente desigual entre países y regiones como resultado de la división internacional del trabajo, característica del sistema mundial capitalista cuyo origen histórico se encuentra en los procesos de colonización y prevalece pese a que la mayoría de las regiones otrora coloniales han alcanzado su independencia política formal.

El economista brasileño Theotonio Dos Santos –uno de los autores más importantes de la teoría marxista de la dependencia– consideraba que el punto de partida para el estudio de la dependencia tecnológica de América Latina debía ser el análisis del desarrollo desigual del sistema mundial capitalista y de la división internacional del trabajo. En términos de método, Dos Santos señalaba que “para comprender el fenómeno de la dependencia tecnológica hay que situarlo en este contexto de desarrollo desigual y combinado del sistema capitalista mundial” (Dos Santos, 1979, p. 1367).

En primera instancia, la división internacional del trabajo se nos presenta como una participación diferenciada de los países en las diversas ramas de la industria y en los procesos de producción al interior de cada rama. Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, esto significaba que algunos países se especializaban en la producción de manufacturas, mientras que otros producían materias primas y alimentos. Actualmente, además de que aún hay países que se especializan en producir materias primas y alimentos, la producción se organiza en cadenas globales de valor (Gereffi, 1999) o redes globales de producción (Coe, Dicken y Hess, 2008), donde cada país se especializa en un eslabón o nodo particular de un proceso de producción mundializado: por ejemplo, en la fabricación de una computadora, el diseño y producción de los chips más avanzados –procesos intensivos en conocimiento y que requieren cuantiosas inversiones de capital– se concentran en algunos países, mientras que la maquila y ensamblaje de los componentes se lleva a cabo en otros países –en general, en países con bajos salarios, pues son procesos intensivos en fuerza de trabajo.

En cuanto al tema que nos ocupa, la producción de tecnologías –en particular, de tecnologías de vanguardia– se encuentra sumamente concentrada en algunos países y se distribuye de manera desigual en la economía mundial. En el Cuadro 1 se muestra la participación por país o región en el valor agregado en tres actividades con alto contenido tecnológico e intensivas en conocimiento, cuya producción es estratégica –en el sentido propuesto por Ceceña y Barreda (1995)– en el capitalismo contemporáneo: la producción de maquinaria y equipo industrial; de equipos de cómputo y electrónicos; y de software.[1] Además, se incluye la participación de los países en el producto interno bruto (PIB) mundial como punto de comparación.

Cuadro 1. Participación porcentual en el valor agregado mundial, por actividad. Países seleccionados. 2019

PIB | Maquinaria y equipo industrial | Computadoras, productos electrónicos y ópticos | Software | |

Alemania | 4.4% | 10.4% | 3.1% | 3.2% |

China | 16.3% | 34.5% | 29.7% | 3.1% |

Estados Unidos | 24.4% | 14.4% | 24.7% | 61.3% |

Japón | 5.8% | 13.6% | 6.1% | 1.9% |

América Latina y el Caribe | 6.4% | 2.2% | 2.3% | 1.2% |

Brasil | 2.1% | 1.0% | 0.6% | 0.5% |

México | 1.4% | 0.8% | 1.5% | 0.2% |

Fuente: elaboración propia con datos de National Science Foundation y Banco Mundial.

La información presentada en el Cuadro 1 muestra que la producción de tecnologías se organiza de manera polar en el sistema mundial capitalista: pocos países concentran la mayor parte de su producción, mientras que regiones enteras –entre las que se encuentra América Latina y el Caribe– tienen una participación muy reducida en su fabricación. Para la mayoría de los países latinoamericanos, salvo Brasil y México, la participación en el valor agregado mundial en estas actividades intensivas en tecnología y conocimiento es ínfima o nula.

En estrecha relación con la distribución desigual de la producción de tecnologías de vanguardia entre países y regiones, en el sistema mundial capitalista hay una marcada división internacional del trabajo científico-técnico, en la cual los procesos de investigación científica e innovación tecnológica también se distribuyen de manera desigual. Al respecto, Theotonio dos Santos consideraba que “una ley que preside el desarrollo científico y tecnológico en el período del imperialismo es la concentración masiva de este desarrollo en algunos centros fundamentales del sistema capitalista internacional, lo que acentúa la desigualdad entre los países dominantes y la de éstos con los países dependientes” (Dos Santos, 1979, p. 1365).

Para ilustrar la elevada concentración de la producción de ciencia y tecnología en el capitalismo contemporáneo, consideremos el gasto que se destina en distintos países a la investigación y desarrollo (I&D), incluido en el Cuadro 2. Como se puede observar, en 2020 América Latina y el Caribe representaba apenas 1.4% del gasto total mundial en I&D, a pesar de que su participación en el PIB mundial ascendía a 6.4%. Además, el gasto en I&D como porcentaje del PIB en la región (0.62%) es muy bajo respecto del promedio mundial (2.49%) y aún menor en relación con lo que se destina a este rubro en los países dominantes o imperialistas: 3.47% en Estados Unidos, 3.27% en Japón, 3.13% en Alemania.[2]

Cuadro 2. Países seleccionados. Gasto en investigación y desarrollo. 2020

Porcentajes y millones de dólares

Gasto en I&D (% del PIB) | Gasto en I&D (% del total mundial) | Gasto en I&D (millones de dólares) | |

Mundo | 2.49 | 100 | 2,124,788 |

Alemania | 3.13 | 5.7 | 121,678 |

Estados Unidos | 3.47 | 34.4 | 730,329 |

China | 2.41 | 16.6 | 353,484 |

Japón | 3.27 | 7.8 | 165,266 |

América Latina y el Caribe | 0.62 | 1.4 | 29,704 |

Argentina | 0.54 | 0.1 | 2,089 |

Brasil | 1.15 | 0.8 | 16,905 |

Chile | 0.33 | 0.0 | 852 |

Colombia | 0.29 | 0.0 | 782 |

México | 0.30 | 0.2 | 3,363 |

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial.

Asimismo, en el Cuadro 2 se puede observar la acentuada concentración del gasto en I&D –condición para impulsar las fronteras de la ciencia y la tecnología– en pocos países. A nivel mundial, el gasto en ciencia y tecnología está altamente concentrado en Estados Unidos (34.4% del total mundial), China (16.6%), Japón (7.8%) y Alemania (5.7%). Únicamente esos cuatro países concentran casi dos terceras partes del gasto mundial en I&D. Queda en evidencia que no sólo existen diferencias significativas en cuanto a la proporción del producto social que se destina a I&D en cada país; si se considera la magnitud absoluta de los recursos destinados al desarrollo científico y la investigación tecnológica –que se muestra en la última columna del Cuadro 2–, la disparidad resulta abismal.

La información presentada hasta aquí da cuenta de dos características estructurales de las economías latinoamericanas, cruciales para comprender la dependencia tecnológica. En primer lugar, las economías latinoamericanas sólo participan de manera marginal en la producción de las tecnologías más avanzadas y decisivas para definir la trayectoria del sistema productivo. En segundo lugar, en las economías dependientes no se generan los avances científicos y tecnológicos necesarios para producir las tecnologías de vanguardia debido a que la proporción y magnitud del producto social que se destina a tal fin es muy exigua, lo que tiende a reproducir la heterogeneidad productiva a lo largo del tiempo. En palabras de Dos Santos (1979, p. 1367), “en los países dependientes no sólo no se encuentran las bases productivas más avanzadas que incorporan la última tecnología, sino también están ausentes los elementos científicos y de conocimiento que producen esta tecnología”.

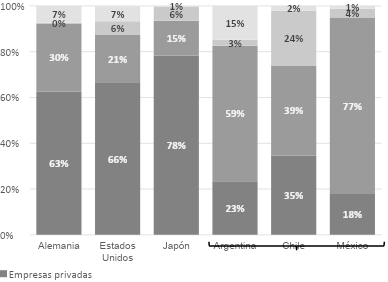

Además de las diferencias en cuanto a la magnitud del gasto en I&D, entre los países dominantes y los dependientes existen diferencias significativas en relación con la distribución de dicho gasto según los sectores que lo financian y lo ejercen. En la Gráfica 1 se muestra el gasto en I&D según los agentes que lo financian.

Gráfica 1. Distribución del gasto en investigación y desarrollo según el sector que lo financia. 2020[3]

Fuente: OECD (2023).

Mientras que en los países llamados desarrollados la mayor parte del gasto en ciencia y tecnología corresponde a las empresas privadas, en los países dependientes la mayor parte del gasto en I&D es financiado y ejercido por el gobierno y las instituciones de educación superior, al tiempo que la participación del empresariado es significativamente menor (Unesco, 2020). Esta diferencia en los patrones de distribución del gasto en I&D es relevante, pues muestra que además de que en regiones como América Latina se gasta mucho menos en ciencia y tecnología, sus principales agentes no son los capitalistas, sino los gobiernos y universidades. El pensamiento desarrollista ha atribuido este comportamiento del empresariado latinoamericano a su carácter rentista y conservador, pues al estar “acostumbradas a vivir de las rentas fáciles”, las “élites timoratas” (Palma, 2022) son reacias a invertir productivamente los excedentes y a adoptar estrategias orientadas a la elevación sostenida de la productividad –la más importante de ellas: impulsar el cambio tecnológico. Palma (2022) sintetiza su argumento en la siguiente afirmación: las “rentas fáciles no generan precisamente élites schumpeterianas”. Por su parte, el economista de la Cepal Fernando Fajnzylber lamentaba:

“donde existe una élite rentista, ésta no parece preocuparse del crecimiento ni de los proyectos de construcción para el futuro, sino que su interés se cifra más bien en mantener el statu quo, que le es particularmente favorable. Esto se refleja […] en las señales y políticas económicas específicas que tienden a desalentar la transformación económica y social real. En términos más generales, la reflexión sobre la realidad, con sus carencias y potencialidades, casi por definición le parece subversiva, porque cuestiona la sobrevivencia de un estado de cosas, que siendo anacrónico, le es particularmente grato y confortable” (Fajnzylber, 1990, p. 65; énfasis añadido).

Para amplios sectores del empresariado en los países latinoamericanos la inversión en ciencia y tecnología resulta prescindible porque su apropiación de ganancias no depende en lo fundamental de realizar innovaciones tecnológicas revolucionarias ni de fomentar el avance del conocimiento científico. Por el contrario, la apropiación de ganancias de la clase capitalista en los países dependientes se sustenta en el pago de la fuerza de trabajo por debajo de su valor y en la apropiación de una parte del fondo de consumo de los trabajadores –es decir, en la superexplotación de la fuerza de trabajo. Esto tiene importantes implicaciones para el ciclo del capital y la reproducción de la dependencia tecnológica. Como ha argumentado Jaime Osorio, el hecho de que la superexplotación sea la forma preponderante de producción de plusvalor en el capitalismo dependiente “no genera una forma de capitalismo que haga suyas las pulsiones hacia la constante revolución de los procesos productivos. Por el contrario, propicia un capitalismo que morigera dichas tendencias, y que potencia la explotación redoblada” (Osorio, 2012, p. 147). Aquí se halla una particularidad de la teoría marxista de la dependencia frente al discurso desarrollista: en señalar sin ambigüedades la responsabilidad de las clases dominantes locales que, al beneficiarse de la superexplotación de la fuerza de trabajo, contribuyen a la reproducción de la dependencia. Fue en parte a esa característica de la clase capitalista a la que se refería André Gunder Frank cuando hablaba sobre las “lumpenburguesías” latinoamericanas, con cuya intervención sólo cabía esperar un “lumpendesarrollo” en la región.

Señalemos brevemente un aspecto adicional de la desigual estructura del gasto en I&D entre países dominantes y dependientes: la proporción destinada a la investigación en ciencia básica (Cuadro 3). A diferencia de la investigación aplicada –orientada a la solución de problemas prácticos con base en el conocimiento existente–, la investigación en ciencia básica busca producir nuevas ideas y teorías científicas y, en esa medida, mejorar el conocimiento sobre el mundo. En general, la investigación básica es financiada por el Estado debido a sus elevados costos y a las limitadas posibilidades de su aplicación inmediata (Dos Santos, 1977). Pese a que no tiene aplicación práctica en el corto plazo, la importancia de la investigación en ciencia básica radica en que sienta las bases que permiten llevar a cabo innovaciones revolucionarias en el mediano y largo plazos.

Cuadro 3. Países seleccionados. Gasto en investigación básica. 2019

% del PIB | Millones de dólares | |

Estados Unidos | 0.49 | 104,767 |

Francia | 0.50 | 13,644 |

Japón | 0.40 | 20,472 |

Argentina | 0.10 | 448 |

Chile | 0.12 | 334 |

México | 0.09 | 1,175 |

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial y de OECD (2023).

Como se puede observar, en los países de América Latina el gasto en investigación básica como porcentaje del PIB es significativamente menor –entre cuatro y cinco veces inferior– que en los países llamados desarrollados. En estas circunstancias, no es de sorprender que los descubrimientos más relevantes para el avance de la ciencia en las décadas más recientes –desde el descubrimiento y secuenciación del ADN hasta el descubrimiento del bosón de Higgs, por mencionar un par de ejemplos notables– se concentren en Estados Unidos, los países de Europa Occidental y Japón. En los países dependientes, las infraestructuras y la formación del personal científico y técnico altamente especializado –las condiciones fundamentales que permiten el avance de frontera en la investigación científica– son desfavorables para el desarrollo de tecnologías de vanguardia, lo que refuerza la división internacional del trabajo y la dependencia tecnológica. Esto lleva a que los avances científicos y las innovaciones tecnológicas que se llevan a cabo en los países dependientes –cuya ocurrencia sería erróneo negar– tengan en general un carácter subsidiario o focalizado.

Finalmente, para concluir con esta breve revisión sobre el estado de la producción de ciencia y tecnología en América Latina, consideremos un aspecto de gran relevancia en la economía contemporánea: las patentes. Las patentes son una forma de propiedad intelectual que concede derechos exclusivos sobre la producción, uso y venta de las innovaciones tecnológicas durante un periodo determinado. La importancia de las patentes en el capitalismo contemporáneo radica en que permiten el control y uso monopólico de las innovaciones tecnológicas –en particular, de las tecnologías de vanguardia–, lo que garantiza ganancias extraordinarias para los capitales innovadores y contribuye a la concentración del capital. De igual forma, el control sobre las patentes permite a las empresas que se ubican en la vanguardia tecnológica definir las bases generales del patrón tecnológico y moldear la dirección del cambio técnico. En un análisis sobre las desigualdades en el sistema mundial capitalista –del que se ocupa la teoría marxista de la dependencia– las patentes son relevantes pues implican transferencias de valor desde la periferia hacia el centro, ya que las empresas que operan en los países dependientes deben pagar regalías, licencias, derechos de uso, etc., para acceder a las tecnologías indispensables para llevar a cabo sus procesos de producción. En suma, las patentes son un mecanismo mediante el cual se reproducen las desigualdades estructurales prevalentes en el sistema mundial capitalista.

Como se ha señalado, el gasto en I&D de los países latinoamericanos en general es reducido tanto en relación con su PIB como en términos absolutos. Adicionalmente, ese gasto en I&D sólo se traduce de manera limitada en la producción de innovaciones tecnológicas susceptibles de ser patentadas. En la Figura 1 se muestran las solicitudes de patentes por millón de habitantes a nivel mundial en 2020.

Figura 1. Solicitudes anuales de patentes por millón de habitantes, 2020

Nota: las patentes se asignan con base en el país de residencia del solicitante.

Fuente: Our World in Data, https://ourworldindata.org/grapher/patent-applications-per-million. El mapa cuenta con licencia Creative Commons.

En el mapa de la Figura 1 se observa con claridad que las solicitudes de patentes se concentran en pocos países, principalmente en Estados Unidos (802 patentes por millón de habitantes), los países de Europa occidental (507, en el caso de Alemania), China (944), Japón (1,815) y Corea del Sur (3,481). Según información de la OCDE, de las 32 mil 243 familias triádicas de patentes otorgadas a nivel mundial en 2020,[4] sólo 0.16% fueron concedidas a residentes de algún país de América Latina y el Caribe,[5] mientras que Japón concentró 31.82% de las patentes triádicas; Estados Unidos, 22.42%; China, 11.80%; Corea del Sur, 6.88%; y Alemania, 6.23%. Cabe destacar que solo esos cinco países concentran 79.16% de las familias triádicas de patentes otorgadas en el mundo.

La participación de América Latina en la producción innovaciones tecnológicas tiende a ser menor cuanto más avanzadas son las tecnologías en cuestión. Por ejemplo, según la información de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos,[6] del total de patentes en inteligencia artificial –una de las tecnologías de vanguardia más importantes del capitalismo contemporáneo– otorgadas a nivel mundial entre 2000 y 2022, sólo 0.20% fueron otorgadas a residentes de América Latina y el Caribe, frente a 48.11%% de China, 21.84% de Estados Unidos, 9.08% de Corea del Sur y 6.81% de Japón.

Al inicio de este apartado se señaló que la división internacional del trabajo se presenta en primera instancia como una participación diferenciada de los países en los procesos de producción. A partir de la información presentada resulta claro que, de manera mediata pero definitiva, la división internacional del trabajo involucra también una distribución desigual de la producción de ciencia y tecnología a nivel global.

Principales características de la dependencia tecnológica

A partir del análisis del estado de la producción de ciencia y tecnología en América Latina es posible señalar algunas de las principales características de la dependencia tecnológica:

En definitiva, la dependencia tecnológica no es algo circunstancial o esporádico. Por el contrario, se trata de una característica estructural del capitalismo periférico. La explicación del papel secundario que ocupa la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el capitalismo latinoamericano puede encontrarse en la propia forma en que se reproduce el capital en la región; en particular, 1) en el hecho de que la superexplotación es la forma preponderante de producción de plusvalor; y 2) en las sistemáticas transferencias de valor hacia el exterior –a través del comercio internacional, de la renta de la IED y del pago de intereses de la deuda–, que disminuyen la cantidad de recursos susceptibles de invertirse para el desarrollo endógeno de nuevas tecnologías. En el próximo apartado se discutirán con mayor amplitud ambas cuestiones.

Asimismo, la dependencia tecnológica es resultado de la forma subordinada en que América Latina ha participado en la división internacional del trabajo a lo largo de su historia. Por la forma en que la región fue incorporada al sistema mundial capitalista, las clases dominantes locales no han tenido la necesidad ni la voluntad histórica de desarrollar las fuerzas productivas de manera endógena. Incluso en el periodo que se suele denominar de industrialización por sustitución de importaciones, su ciclo del capital se basó en la importación de tecnologías producidas en otras geografías, que por otra parte no eran capaces de producir y ante las cuales no podían competir. Cuando en América Latina se han hecho intentos para impulsar proyectos de desarrollo tecnológico orgánico y autónomo –como sucedió con el Proyecto Cybersyn en el Chile de la Unidad Popular–,[9] estos se han enfrentado a la oposición de una parte de las clases dominantes locales, al sabotaje del gran capital transnacional y al asedio imperial, lo que ha llevado incluso a la perpetración de golpes de Estado.

La dependencia tecnológica no es resultado de que las burguesías latinoamericanas o los gobiernos de la región desconozcan la importancia de la investigación científica y la innovación tecnológica en la sociedad contemporánea. Por el contrario: abundan los informes de instituciones internacionales que advierten a empresarios y gobiernos sobre los beneficios que trae consigo el avance de la ciencia y la tecnología. Las burguesías latinoamericanas lo saben, pero no lo hacen. Y si no lo hacen es porque la forma en que se reproduce el capitalismo en la región lleva a que el impulso a desarrollar las fuerzas productivas de manera endógena sea refrenado –pues se presenta a los capitalistas locales como algo que en general es prescindible– y ocupe un lugar secundario en su dinámica.

Dependencia tecnológica y reproducción del capital

Tras presentar en las secciones previas las condiciones de producción de ciencia y tecnología en América Latina y las principales características de la dependencia tecnológica, en esta sección se discuten algunas de sus implicaciones más significativas sobre la reproducción del capitalismo periférico, particularmente en su relación con dos de sus aspectos distintivos: las transferencias de valor hacia el exterior y la superexplotación de la fuerza de trabajo.

Compra de medios de producción en el exterior y transferencias de valor

Para iniciar el proceso de producción, los capitalistas deben comprar medios de producción. Como se ha señalado, debido a que la producción de medios de producción es muy limitada en el capitalismo dependiente, estos deben ser adquiridos en el exterior, sea a través del comercio internacional o como resultado de la IED en los países dependientes.

La compra de medios de producción en el mercado mundial no es, en sí misma, una característica distintiva del capitalismo dependiente. Ningún país produce todos los medios de producción que su economía necesita. No obstante, como señaló Marini (1979, p. 45), “lo que caracteriza a la economía dependiente es la forma aguda que adquiere esa característica y el hecho de que ella responde a la estructura misma de su proceso histórico de acumulación de capital”.

Aun cuando en las décadas más recientes en los países dependientes se han instalado industrias que usan tecnologías avanzadas (por ejemplo, las industrias automotriz o aeroespacial), es pertinente señalar que la producción de medios de producción –sobre todo, de los de vanguardia– no es orgánica ni endógena en el capitalismo dependiente; por el contrario, las tecnologías son producidas en otros espacios y posteriormente deben importarse para que las actividades productivas puedan llevarse a cabo. De esta manera, la instalación de algunas industrias con alto contenido tecnológico en los países dependientes no es sinónimo de una disminución de la dependencia tecnológica, pues en los países dependientes se usan algunas nuevas tecnologías, pero no hay capacidad endógena para producirlas, lo que refuerza el carácter subordinado de sus procesos de producción y reproduce la división internacional del trabajo jerárquica. Hay que considerar también que la transferencia tecnológica no orientada al “desarrollo” de los países dependientes, sino que responde a los intereses del capital transnacional y al mantenimiento de su monopolio tecnológico (Dos Santos, 1979).

Adicionalmente, aun cuando en los países latinoamericanos se instalan procesos de producción más complejos que antaño: 1) la propiedad y control de las actividades con mayor contenido tecnológico suele corresponder al gran capital transnacional o a capitales locales en asociación subordinada con el capital transnacional; 2) en general, no se instalan los segmentos productivos con mayor complejidad y más alto contenido tecnológico, pues el objetivo de las inversiones en los países dependientes es aprovechar la baratura de la fuerza de trabajo; y 3) la adopción de las nuevas tecnologías, impulsada por el gran capital transnacional, se da de manera acotada y subordinada, sin abarcar al conjunto del aparato productivo; 4) esos procesos de producción establecen pocos encadenamientos con el resto de la economía y tienen escasa capacidad de arrastre sobre el conjunto.[10]

El hecho de que los países dependientes deban adquirir en el exterior de manera sistemática los elementos tecnológicos para llevar a cabo los procesos de producción tiene implicaciones relevantes.

En primer lugar, ello da lugar a un intercambio desigual y a la apropiación de ganancias extraordinarias por parte de los capitales ubicados en los países imperialistas. Típicamente, la producción de medios de producción involucra procesos de producción con alto contenido tecnológico y elevada composición del capital. En el comercio internacional, los capitales y ramas industriales con alta composición de capital que tienden a ubicarse en los países imperialistas se apropian de una mayor magnitud de plusvalor a expensas de los capitales y ramas de la producción con baja composición del capital en los países dependientes (Carchedi y Roberts, 2021). Esta apropiación desigual de plusvalor a través del comercio internacional genera condiciones diferenciadas de acumulación: los capitales y ramas industriales de los países imperialistas realizan una “valorización incrementada” debido a una inyección de plusvalor desde el exterior (Grossmann, 2011), lo que potencia sus procesos de acumulación; por otra parte, los capitales y ramas industriales de los países dependientes sufren persistentemente una sangría de plusvalor, lo que socava sus procesos de acumulación.[11]

En segundo lugar, cuando la IED que dio lugar a la introducción de nuevas tecnologías comienza a arrojar ganancias, estas son remitidas a su país de origen, lo que implica una transferencia de plusvalor y de divisas hacia el exterior. Este drenaje de plusvalor –por concepto de remisión de ganancias, pago de regalías, entre otras– implica una menor disposición de excedentes para ser invertidos con miras a fortalecer la base tecnológica en el capitalismo dependiente. Así, pese a que en un inicio la IED implica un flujo de capital productivo hacia los países dependientes, una vez que comienza a generar ganancias se convierte en transferencias de plusvalor hacia sus países de origen y en descapitalización para los países dependientes.[12] Hay que añadir, siguiendo a Dos Santos, que “a través de la inversión directa, la transferencia tecnológica se convierte en un instrumento del capital internacional para explotar la mano de obra mundial” (1979, p. 1367).

El intercambio desigual y las otras transferencias de plusvalor tienen una importancia particular, pues al disminuir la magnitud de los excedentes acumulables por parte de los capitalistas en los países dependientes: 1) se reducen los excedentes que podrían destinarse al gasto en I&D, lo que condiciona negativamente las posibilidades para generar ciencia y tecnología de manera endógena; y 2) se ven menguadas las posibilidades para adoptar tecnologías nuevas y más eficientes, que en general son más costosas. En contrapartida, al apropiarse de ganancias extraordinarias y recibir flujos de plusvalor por su mayor productividad, los capitales con sede en los países dominantes disponen de mayores excedentes para invertirlos en investigación científica y desarrollo tecnológico, lo que les permite apuntalar su superioridad tecnológica.

Una implicación adicional de las transferencias de plusvalor es la tendencia persistente al desequilibrio en la balanza de pagos. Así, el intercambio desigual y la llamada renta de la IED coadyuvan a la “crisis permanente del sector externo” (Marini, 1973, p. 66) que aqueja a las economías dependientes, que a su vez genera obstáculos adicionales para la adquisición de tecnologías en el exterior y, por tanto, para formas más complejas de industrialización. De esa forma, las transferencias de plusvalor hacia el exterior contribuyen a acentuar la dependencia tecnológica y la heterogeneidad productiva entre capitales, ramas industriales y países.

Los bajos salarios y la superexplotación como obstáculos a la adopción de nuevas tecnologías

En los países dependientes, los capitalistas recurren de manera sistemática a la superexplotación de la fuerza de trabajo como un “mecanismo de compensación” frente a la sangría de plusvalor debida al intercambio desigual en el comercio internacional (Marini, 1973). En su obra Dialéctica de la dependencia –cuya primera edición cumplió 50 años en 2023– Ruy Mauro Marini identificó tres mecanismos o procedimientos a través de los cuales se lleva a cabo la superexplotación de la fuerza de trabajo: 1) la prolongación de la jornada laboral, 2) la intensificación del proceso de trabajo y 3) la remuneración de la fuerza de trabajo por debajo de su valor. Concentraremos la atención en el tercer mecanismo aludido: el pago de salarios que impiden la adecuada reproducción de la fuerza de trabajo.

La reducción del salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo permite a los capitalistas aumentar sus ganancias al convertir parte del fondo de consumo del trabajador en fondo de acumulación del capital (Marx, 2011, t. I, vol. 3, p. 741). Por esa razón, en el capitalismo dependiente el pago de salarios cuya magnitud es inferior al valor de la fuerza de trabajo se convierte en “un modo específico de aumentar el tiempo de trabajo excedente” (Marini, 1973, p. 39). Asimismo, dadas las condiciones de menor productividad en las economías dependientes, la explotación de fuerzas de trabajo baratas se convierte en el fundamento de la capacidad de competencia en los mercados exteriores –que son el espacio más importante para la venta de las mercancías ahí producidas– y la baratura de la fuerza de trabajo es el principal atractivo para captar la inversión extranjera directa o para que los capitales locales se inscriban en las redes globales de producción.[13]

En relación con las condiciones de producción y adopción de tecnología, es pertinente señalar que el pago de salarios inferiores al valor de la fuerza de trabajo es un obstáculo para la adopción de las nuevas tecnologías. En términos capitalistas, las nuevas tecnologías deben abaratar las mercancías producidas, de tal forma que ubiquen a la empresa que las adopta en una posición más ventajosa en la competencia intercapitalista. Si las nuevas tecnologías conducen a un encarecimiento de la producción, no serán adoptadas, o sólo de manera lenta y fragmentaria. En el capitalismo dependiente, la baratura de la fuerza de trabajo representa un obstáculo y un desincentivo para la adopción de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo documentó que “ya existe un robot obrero capaz de colocar mil ladrillos por hora, pero con lo que una empresa necesitaría invertir para comprar esta máquina (400.000 dólares), podría pagar el sueldo de 10 albañiles durante 10 años seguidos en un país como México” (BID, 2020, p. 13).

Como se ha señalado, la innovación tecnológica en un país determinado parte de las condiciones productivas existentes y del conocimiento social acumulado, estrechamente relacionado con los requerimientos técnicos planteados por esas condiciones productivas. A manera de ejemplo, el personal científico y técnico de un país difícilmente se podrá plantear hacer innovaciones en la manufactura de chips avanzados si en la base tecnológica de su país no hay fábricas donde se produzcan esas mercancías. Al frenar y desincentivar el cambio tecnológico, los bajos salarios actúan como una barrera para la complejización de la matriz productiva y de los conocimientos técnicos requeridos. De esa manera, al obstaculizar la adopción de nuevas tecnologías, el pago de bajos salarios tiene como una de sus repercusiones mediatas lastrar las condiciones para la innovación tecnológica.

Consideraciones finales

Las disparidades en la producción de ciencia y tecnología son un aspecto de gran relevancia para el análisis de las relaciones económicas internacionales y del desarrollo desigual del sistema mundial capitalista. El liderazgo tecnológico permite a los capitales que lo detentan la producción de plusvalor extraordinario y la apropiación de plusganancias. Ello da lugar a formas diferenciadas de reproducción del capital. De esa manera, la tecnología es un elemento a través del cual se reproducen las desigualdades y se construyen jerarquías en la economía mundial. En esas circunstancias, el control sobre la innovación tecnológica de vanguardia es una condición que permite a los países imperialistas mantener su predominio en el sistema mundial.

La dependencia tecnológica es una dimensión fundamental del capitalismo en América Latina. Como se ha detallado, se trata de una relación de subordinación en términos de la producción social del conocimiento y de las condiciones para el desarrollo de las fuerzas productivas técnicas. La dependencia tecnológica tiene sus raíces en la incorporación subordinada de América Latina en la división internacional del trabajo. Al expresarse en condiciones materiales y sociales de la producción sumamente heterogéneas, involucra formas diferenciadas de producción de plusvalor y de apropiación de ganancias. A través de la dependencia tecnológica se reproduce una división internacional del trabajo jerárquica, que acentúa la heterogeneidad productiva existente entre capitales, países y regiones.

Pese a su relevancia, la dependencia tecnológica es una dimensión relativamente poco estudiada de las economías latinoamericanas en la tradición de la teoría marxista de la dependencia. En el presente artículo se destacó su importancia y se delinearon algunas de sus principales causas, expresiones y repercusiones en la dinámica del capitalismo dependiente. No obstante, se requieren mayores investigaciones al respecto, que profundicen en aspectos que aquí apenas fueron esbozados.

Frente a la dependencia tecnológica, los autores de la teoría marxista de la dependencia se plantearon como horizonte una política de liberación tecnológica (Dos Santos, 1979), inscrita a su vez en un proyecto de emancipación y autodeterminación social más amplio: la superación del capitalismo mediante la construcción del socialismo. La liberación tecnológica consiste en que las tecnologías no estén subordinadas a la acumulación del capital –lo que implica la explotación de los trabajadores y la destrucción del medio ambiente–, sino que respondan de la manera más amplia a la satisfacción de las necesidades sociales y al libre despliegue de las potencialidades humanas. En este sentido, la crítica a las repercusiones de las tecnologías en el capitalismo dependiente y la formulación de proyectos alternativos tiene hoy plena vigencia.

Bibliografía

Bambirra, Vania (1971), El capitalismo dependiente latinoamericano, México, Siglo XXI.

Banco interamericano de desarrollo (BID) (2020), “¿Cuál es el impacto de la automatización en el empleo y los salarios?”, en El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe, No. 7, https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-futuro-del-trabajo-en-America-Latina-y-el-Caribe-Cual-es-el-impacto-de-la-automatizacion-en-el-empleo-y-los-salarios.pdf.

Braverman, Harry (1981), Trabajo y capital monopolista. La degradación del trabajo en el siglo XX, México, Nuestro Tiempo.

Carchedi, Guglielmo y Michael Roberts (2021), “The Economics of Modern Imperialism”, en Historical Materialism, n. 29, vol. 4, Londres, Brill, pp. 23-69.

Ceceña, Ana Esther y Andrés Barreda (1995), “La producción estratégica como sustento de la hegemonía mundial. Aproximación metodológica”, en Producción estratégica y hegemonía mundial, México, Siglo XXI.

Coe, Neil M., Peter Dicken y Martin Hess (2008), “Global production networks: realizing the potential”, Journal of Economic Geography, Vol. 8, Issue 3, May, pp. 271–295, https://doi.org/10.1093/jeg/lbn002

Da Costa, Kaio Glauber Vital, Marta Reis Castilho y Martín Puchet (2021), “Fragmentación productiva, comercio exterior y complejidad estructural: análisis comparativo del Brasil y México”, en Revista CEPAL, Santiago, n. 133, pp. 149-171.

Dos Santos, Theotonio (1972), Dependencia y cambio social, Santiago, Centro de Estudios Socio-económicos – Universidad de Chile.

Dos Santos, Theotonio (1977), La Revolución Científico-Técnica. Tendencias y Perspectivas, México, Facultad de Economia – UNAM.

Dos Santos, Theotonio (1979), “La tecnología y la reestructuración capitalista: opciones para América Latina”, en Comercio Exterior, vol. 29, núm. 12, México, diciembre, pp. 1361-1370; http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/443/8/RCE8.pdf.

Dos Santos, Theotonio (1983), Revolução Científico-Técnica e Capitalismo Contemporâneo, Petrópolis, Vozes.

Ernst, Dieter (2003), “Redes globales de producción, difusión de conocimiento y formación de capacidades locales. Un marco conceptual”, en La industria electrónica en México: problemática, perspectivas y propuestas, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, pp. 13-57.

Fajnzylber, Fernando (1990), Industrialización en América Latina. De la “caja negra” al “casillero vacío”, Santiago, Cuadernos de la Cepal, núm. 60.

Gereffi, Gary (1999), “International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain”, Journal of International Economics, Vol. 48, Issue 1, June, pp. 37-70.

Grossmann, Henryk (2011), La ley de la acumulación y del derrumbe del sistema capitalista. Una teoría de la crisis, México, Siglo XXI.

Marini, Ruy Mauro (1973), Dialéctica de la dependencia, México, Era.

Marini, Ruy Mauro (1979), “El ciclo del capital en la economía dependiente”, en Mercado y dependencia, México, Nueva Imagen, pp. 37-55.

Marx, Karl (2011), El capital, t. I, vols. 2 y 3, México, Siglo XXI.

Medina, Eden (2014), Cybernetic Revolutionaries. Technology and Politics in Allende’s Chile, Cambridge (MA), MIT Press.

Moura Breda, Diógenes (2015), “Dependencia tecnológica y reproducción del capital: América Latina en el paradigma electroinformático”, tesis para obtener el grado de maestro en Estudios Latinoamericanos, México, UNAM.

Osorio, Jaime (2012), Estado, biopoder, exclusión. Análisis desde la lógica del capital, Barcelona, Anthropos.

OECD (2023), Main Science and Technology Indicators, Volume 2022, Issue 2, París, OECD Publishing, https://doi.org/10.1787/1cdcb031-en.

Palma, Gabriel (2022), “Latinoamérica es la region con el menor crecimiento de la productividad en el mundo desde las reformas neoliberales. La nueva trampa del ingreso medio: rentas fáciles no generan precisamente élites schumpeterianas”, en El Trimestre Económico, México, FCE, vol. LXXXIX, núm. 3, julio-septiembre.

Pérez, Carlota (2004), Revoluciones tecnológicas y capital financiero, México, Siglo XXI.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco) (2020), “Global Investments in R&D”, Fact Sheet, No. 59, https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs59-global-investments-rd-2020-en.pdf.

Fuentes estadísticas consultadas

Banco Mundial. https://data.worldbank.org/.

National Science Foundation. https://www.nsf.gov/.

OECD Statistics. https://stats.oecd.org/.

Our World in Data. https://ourworldindata.org/.

Recibido: 01/07/2024

Evaluado: 01/09/2024

Versión Final: 21/09/2024

páginas / año 17 – n° 43/ ISSN 1851-992X /2025

[1] Las tres actividades seleccionadas son consideradas como industrias intensivas en tecnología y conocimiento por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

[2] Un análisis amplio sobre la relevancia y características del gasto en I&D a nivel mundial durante la segunda posguerra, puede encontrarse en Dos Santos (1983).

[3] Los países incluidos en la Gráfica 1 difieren de los presentados en los Cuadros anteriores debido a la limitada disponibilidad de datos por país en los informes de la OCDE.

[4] Las familias de patentes triádicas son las patentes registradas en las tres oficinas de propiedad intelectual más importantes del mundo (las de Unión Europea, Japón y Estados Unidos) para proteger el mismo invento. Se suele considerar que las familias de patentes triádicas constituyen el “estándar de oro” de las patentes en el mundo. Información estadística consultada en https://data.oecd.org/rd/triadic-patent-families.htm.

[5] La base de datos de la OCDE incluye información de 17 países de América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

[6] Consultada en https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20241/data#table-block, tabla SINV-17.

[7] Para una reflexión más general sobre la importancia de la base previa de conocimiento tecnológico para el proceso de innovación, véase Ernst (2003).

[8] Al analizar las características de la industrialización latinoamericana algunos autores de la Cepal concluyeron que la ausencia o insuficiencia de un sector productor de “bienes de capital” fue uno de los principales límites para la industrialización en la región. Al respecto, véase Fajnzylber (1983).

[9] Sobre el proyecto Cybersyn, véase Medina (2014).

[10] Incluso en las economías más industrializadas de América Latina –Brasil y México– hay una fuerte dependencia de la importación de tecnologías, una creciente fragmentación productiva y se ha documentado una pérdida de complejidad estructural (Da Costa, Castilho y Puchet, 2021).

[11] Sobre el intercambio desigual, sus determinaciones e implicaciones para la reproducción del capitalismo dependiente, véase Osorio y Reyes (2021).

[12] Sobre esta cuestión, Ruy Mauro Marini señalaba: “hay que considerar además, […] que el capital extranjero no sólo se mueve en un sentido, el de ingreso a la economía dependiente, sino también en el sentido inverso, de salida de aquélla. Desde el momento en que, cumplido el ciclo de producción, el capital extranjero contribuyó a la producción de plusvalía él tiene derecho a una parte de ella bajo la forma de ganancia o de interés, según se trate de inversión directa o indirecta. Ello da lugar a transferencias de plusvalía al exterior” (Marini, 1979, p. 43).

[13] “La explotación ilimitada de fuerzas de trabajo baratas constituye el único fundamento de su capacidad de competir” (Marx, 2011, t. I, vol. 2, p. 579).