La estrategia comunicacional de ex presas políticas uruguayas para corroer el silenciamiento sobre sus experiencias de represión durante el terrorismo de Estado

La estrategia comunicacional de ex presas políticas uruguayas para corroer el silenciamiento sobre sus experiencias de represión durante el terrorismo de Estado

The communication strategy of former Uruguayan women political prisoners to corrode the silencing of their experiences of repression during state terrorism

Romina Verrua

Facultad de Información y Comunicación,

Universidad de la República (Uruguay)

https://orcid.org/0000-0002-0768-8659

Resumen

La dictadura civil militar uruguaya tuvo un método de castigo particular: la tortura y especialmente la prisión prolongada. Los relatos más conocidos refieren a una experiencia homogénea en la cual el sujeto universal es un varón militante. Sin embargo, existió una represión diferencial entre varones y mujeres. Doce años después del fin de la dictadura militar, el 31 de julio de 1997, 300 ex presas políticas se autoconvocaron bajo la consigna “Porque fuimos y somos parte de la historia”. A partir de ese Encuentrazo en 1997 comenzaron una etapa de crecimiento organizativo y de un ciclo de enunciación pública. Crearon un modo político comunicacional propio que les permitió contarse a sí mismas, contar a otras y contar públicamente sus experiencias de represión, contribuyendo de este modo a la construcción de memorias.

Palabras clave: dictadura; ex presas políticas; estrategia comunicacional; Uruguay; memoria.

Abstract

The Uruguayan civil military dictatorship had a particular method of punishment: torture and especially prolonged imprisonment. The best-known stories refer to a homogeneous experience in which the universal subject is a militant male. However, there was differential repression between men and women. Twelve years after the end of the military dictatorship, on July 31, 1997, 300 women former political prisoners gathered under the slogan “Because we were and are part of history.” From that Encuentrazo in 1997, a stage of organizational growth and a cycle of public enunciation began. They created their own political communication mode that allowed them to tell themselves, tell others, and publicly tell their experiences of repression, thus contributing to the construction of memories.

Keywords: dictatorship; former female political prisoners; communication strategy; Uruguay; memory.

Introducción

La dictadura civil militar uruguaya (1973-1985) tuvo un método de castigo particular: la tortura y especialmente la prisión prolongada. El acceso a la cantidad de personas detenidas antes y durante la dictadura militar ha sido dificultoso, asimismo existe particular ausencia de datos exactos sobre la cantidad de presas políticas.

Las mujeres detenidas por razones políticas durante el terrorismo de Estado estuvieron en diferentes recintos a lo largo y ancho del país. El Establecimiento Militar de Reclusión 1 (EMR 1) - Paso de los Toros[1]; EMR 2 - Punta de Rieles, reconocida como el mayor centro de reclusión de presas políticas del país; la antigua Cárcel de Mujeres de Montevideo `Cabildo ́; el cuartel del cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA), el Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES) y el Cuartel de Blandengues; en los dos últimos estuvieron madres con sus hijos pequeños entre 1972 y 1974 (Rico, 2008, p. 281). También hubo presas políticas en la escuela de Nurses `Carlos Nery ́ y las menores de edad estuvieron en el Consejo del Niño (Jorge, 2010).

Las presas procesadas por la Justicia Civil inicialmente fueron a la Cárcel de Cabildo, gestionada por la Congregación Nuestra Señora de la Caridad. A partir de la fuga de 1970 el recinto pasó a ser vigilado por funcionarios policiales y fue cárcel política hasta 1977. Entre 1970 y 1971 hubo madres que estuvieron con sus hijos antes de ser liberadas, expulsadas del país o llevadas a otros centros. Las presas del interior estuvieron en el EMR 1 - Paso de los Toros, y en FUSNA estaban las detenidas que habían sido capturadas por la Marina (Alonso, 2016).

Hasta septiembre de 1971 las detenciones fueron hechas por la policía, luego empezaron a realizarlas las Fuerzas Conjuntas. Las presas políticas eran llevadas a los cuarteles hasta que en 1972 se improvisaron nuevos lugares por la gran cantidad de personas detenidas. A los cuarteles se los denominó cárceles transitorias: Cuartel de Colonia, Cuartel de Durazno, Cuartel de Infantería N°2, N° 3 y N° 13, Cuartel de Caballería N° 4 y N° 9 y Cuartel de Artillería N° 5.

En 1973 comenzaron a trasladar a las presas políticas al EMR 2 - Punta de Rieles en Montevideo, en 1976 trasladaron a la totalidad de detenidas por razones políticas del país hacia ese recinto (Jorge, 2010) en el cual estuvieron hasta el fin de la dictadura. Aunque la información continúa siendo difusa en la actualidad y las cifras se estiman sustantivamente mayores, el listado general de presos y presas políticas de la dictadura militar que se pudo lograr contabiliza 5.925 personas, incluyendo detenidos sin fecha de aprehensión y/o liberación (Rico, 2008, p. 66). Un informe secreto elaborado por autoridades carcelarias sostiene que en 1979 había 739 detenidas en Punta de Rieles (Rico, 2008, p. 281). Sin certezas de la exactitud de las cifras, las investigaciones y los protagonistas coinciden en que hubo más varones que mujeres detenidos por razones políticas durante este período.

Pese a la multiplicidad de experiencias y formas de represión vividas, la represión permeó todo el entramado social, los relatos más conocidos refieren a una experiencia homogénea en la cual el sujeto universal es un varón militante (Ruiz y Sanseviero, 2012). Sin embargo, existió una represión diferencial entre varones y mujeres, no sólo en relación a las torturas físicas, sino al particular doble castigo al que eran sometidas las mujeres por subversivas políticas y subversivas del mandato de ocupación del espacio doméstico (Sapriza en Rico, 2008; Alonso, 2016; Sapriza, 2009; Jelin, 2021). Comencé a preguntarme si existían relatos de mujeres y si era así a dónde estaban.

Frente a estas inquietudes es relevante considerar que el Estado uruguayo no se caracterizó por promover la visibilización y búsqueda de justicia (Giambruno, 2015), y que además sostuvo una mirada sobre la dictadura civil militar abonando la teoría de los dos demonios (Demasi, 2004). Pese a esto, diferentes organizaciones sociales lucharon por denunciar lo acontecido y clamaron por Verdad, Justicia, Memoria y Nunca Más desde el retorno a la democracia (Verrua, 2024), aquí profundizaré sobre las creaciones del colectivo de ex presas políticas.

Doce años después del fin de la dictadura militar cerca de 300 ex presas políticas se encontraron bajo la consigna “Porque fuimos y somos parte de la historia”. Luego de su liberación y con el retorno a la democracia tuvieron diferentes recorridos vitales y organizativos, pero a partir de ese Encuentrazo[2], realizado el 31 de julio de 1997 en Arteatro en la ciudad de Montevideo, comenzaron una etapa de crecimiento organizativo y de un ciclo de enunciación pública. Comencé a observar qué habían contado públicamente desde entonces y cómo lo habían hecho.

Preocupada por los silencios y ausencias de las vivencias femeninas indagué sobre cuáles habían sido sus diálogos, relatos y enunciaciones públicas. En el siguiente artículo recupero el proceso de construcción de una estrategia comunicacional construida por el amplio colectivo de ex presas políticas para narrar públicamente sus experiencias y reflexiones sobre lo vivido durante el terrorismo de Estado. Organicé y analicé sus procesos de organización política así como los productos comunicacionales, esta investigación consideró bibliografía vinculada y otras investigaciones, el aporte de materiales del colectivo de ex presas políticas, búsqueda de documentos y publicaciones en prensa, y tres entrevistas en profundidad a ex presas políticas con diferentes pertenencias políticas.

Diversas autoras, entre ellas Nancy Fraser (1993) y Carole Pateman (1995), adviertieron ya hace décadas que el ámbito de lo público ha sido un espacio tradicionalmente ocupado por varones[3]: por sus voces, miradas, cuerpos y perspectivas. Sin embargo, esta advertencia también trae consigo la desnaturalización de estos roles, es decir, la dimensión de construcción social que tiene esta división sexual de los ámbitos sociales (Pateman, 1995). Aquello que logra ocupar las arenas de lo público es resultado de disputas, y como tal, es plausible de ser transformado.

Sergio Caletti (2007) se preocupó por caracterizar los rasgos principales del espacio público y planteó cinco ejes relevantes: (1) la condición de visibilidad, (2) la condición de autorrepresentación de lo social, (3) su tecnologicidad, (4) su politicidad y (5) su condición heterogénea, polimorfa, fruto de la combinación de formas superpuestas de la socialidad. En relación con lo planteado por las autoras, Caletti planteó que a cada época corresponde un régimen de visibilidad que establece que es lo que puede y lo que debe verse, es decir, es resultado de una disputa condicionada por múltiples causas.

El rasgo de visibilidad fue una preocupación y una perspectiva transversal del proceso de esta investigación; así como dar cuenta de las desigualdades de género[4] que contribuyen a impulsar u obturar la participación en el ámbito de lo público. Inspirada en las caracterizaciones de Caletti, caractericé las dimensiones comunicacional, tecnológica y política de la estrategia comunicacional que desde 1997 el amplio colectivo de ex presas políticas viene desarrollando. Para esto analicé los productos y procesos comunicacionales creados colectivamente y publicados a partir del primer Encuentrazo.

Tal como se planteó, existió un desplazamiento histórico de las mujeres al sector privado y con este movimiento también quedaron allí sus relatos, sus historias, lo que es ́la vida de las mujeres ́, olvidado de los ámbitos de relevancia pública. Esto también aconteció con las experiencias represivas de mujeres durante el terrorismo de Estado uruguayo. Sin embargo, creemos que narrar aquello históricamente relegado al ámbito de lo privado es relevante, complejiza y nutre el ámbito de lo público (Laudano, 1999), habilita nuevos sentidos en disputa para discutir qué es el bien común, digno de ser mirado y debatido socialmente Fraser (1993) y trastoca aquello que puede y debe verse (Caletti, 2007). Entendemos que la enunciación pública que el amplio colectivo de ex presas políticas sostiene es un ejemplo de estas transformaciones y enriquecimientos. Han conseguido contarse a sí mismas y contar a otras qué les pasó durante el terrorismo de Estado, encontraron un modo de creación y de tomar decisiones colectivas propios atravesados por cuidados y afectos y lograron llevar a la arena del debate público un caudal de experiencias que habían permanecido invisibles hasta entonces.

La raíz

La investigadora Graciela Sapriza asegura que las primeras conversaciones sobre el Encuentrazo de 1997 comenzaron en la primera Marcha del Silencio[5] en 1996. La necesidad de reunirse estaba fuertemente vinculada a pensar qué hacer con lo que les había pasado como ex presas políticas. Esa fue la primera instancia en la cual volvieron a verse, muchas no se habían visto fuera de la cárcel y ya había pasado más de una década.

Una de las organizadoras del Encuentrazo relató que en su grupo de amigas ex presas políticas venían compartiendo la necesidad de `hacer algo´ con lo que les había pasado:

En junio de 1997, nos encontramos con Abigail[6] en una farmacia, nos preguntamos por las compas con que cada una tenía contacto y sentimos la necesidad de saber de las demás. Así surge la idea de vernos. (...) Hablamos de darnos un tiempo para organizar un grupito que llevara adelante el encuentro. Primero juntamos cuatro compas e hicimos cadenas de contactos para llegar a las demás, e incluso llegamos al resto del país. El grupo primario fijó fecha e hicimos unas invitaciones que decían: “pares comida, impares bebida”. Ello significaba que de acuerdo con el número que habíamos tenido en la cárcel era lo que cada quien llevaría (Entrevistada 3, 14 de junio de 2021)[7].

El 31 de julio se realizó el primer Encuentrazo y el 8 de agosto la periodista María Esther Gilio publicó en el semanario Brecha una crónica sobre el mismo: “Las mesas desbordan comidas caseras de las que nadie se acuerda. Lo único urgente es el registro de unas y otras, y ponerse al día” (Gilio, 1997, p. 15). Recuperó algunas de las expresiones de las ex presas políticas en ese momento:

Tenemos que dejar nuestro testimonio colectivo, los hombres ya lo hicieron, nosotras también tenemos que hacerlo (...) Lo que nosotras queremos es relatar la historia de las mujeres como colectivo, no nos importan las historias individuales sino la historia del grupo `mujeres´. Se dice que los hombres escribieron la historia de la cárcel. Los hombres, aunque no podemos reprocharselo lo que escribieron es la historia de los hombres en la cárcel. Quien no conozca la historia de este país pensará que solamente los hombres fueron a dar allí durante la dictadura (Gilio, 1997, p. 15).

Uno de los testimonios de las entrevistadas recuerda sobre el primer Encuentrazo:

Después empezamos a sentir la necesidad, me parece, de encontrarnos. De encontrarnos no solamente las más conocidas entre nosotros, las que habíamos estado más tiempo viviendo juntas. Sino con las otras, con las compañeras de la cárcel, con todas; que a todas conocíamos porque en algún momento habíamos pasado o había pasado alguna de ellas por el sector por donde vivíamos. Si bien no teníamos tanto conocimiento, sí las considerábamos compañeras. Y de ahí fue que se empezó a pensar en este encuentro que no fui yo que lo convoqué, yo no estuve en la convocatoria quiero decir. Fue un grupo de gente que lo convocó y que nos llegó prácticamente a todas la invitación para ir. Una invitación en papel, un cartoncito con algún dibujo que tenía que ver con algún dibujo que hacíamos en la cárcel, con mujeres. Yo qué sé, no me acuerdo si era una cucheta con dos compañeras sentadas, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo el dibujo, pero era un dibujo alusivo. Y bueno, ahí fuimos a ese encuentro de Arteatro y pensábamos, cada una pensó por su lado que íbamos a ser pocas. Cuando vimos cómo se llenaba eso fue muy emocionante. Sumamente emocionante porque la verdad que fue un reencuentro, con algunas compañeras fue un reencuentro por primera vez (Entrevistada 1, 29 de abril de 2021)[8].

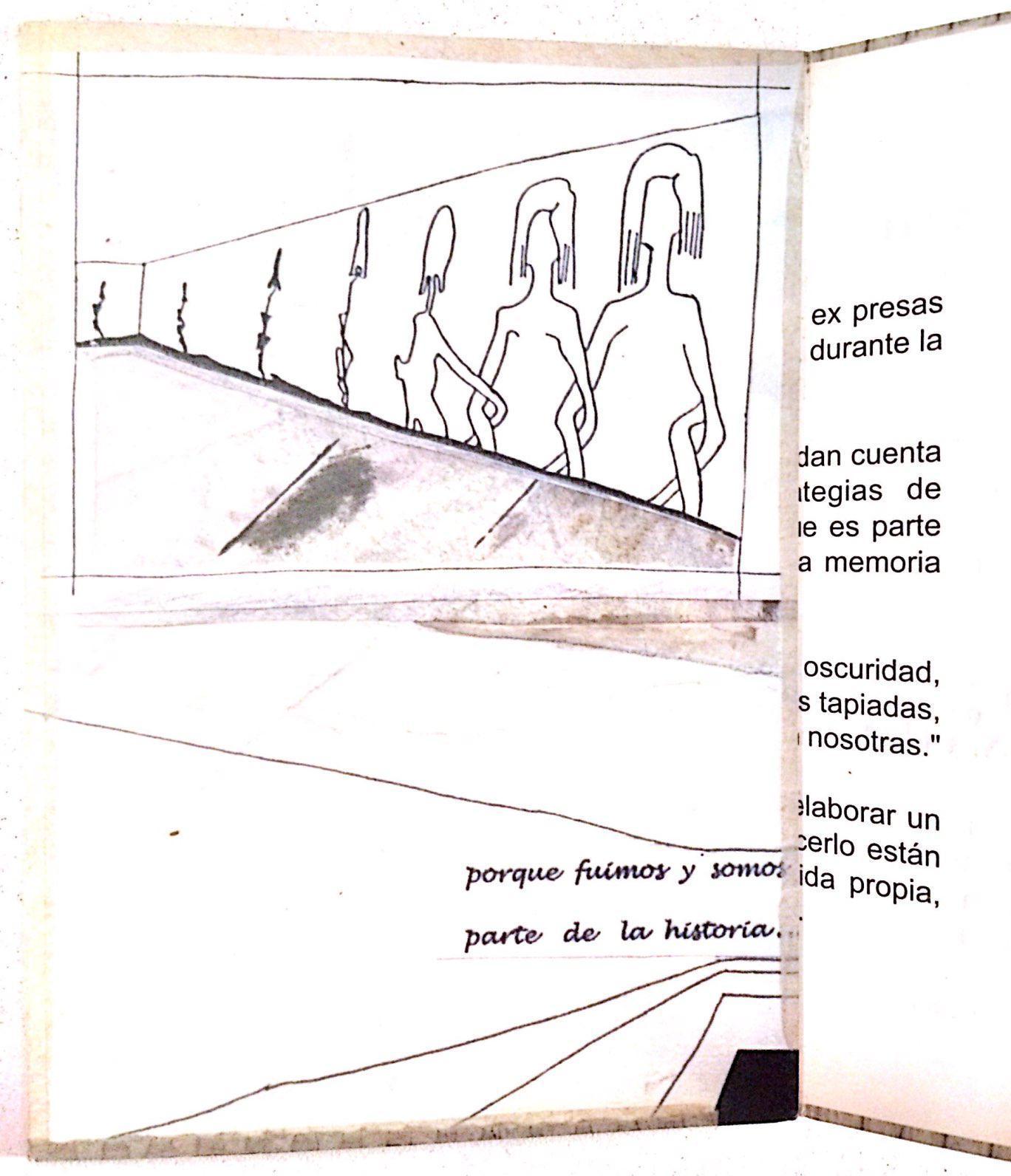

Imagen 1: Invitación en papel al Primer Encuentrazo, el 31 de julio de 1997. Digitalización propia.

La convocatoria a encontrarse fue a todas las ex presas políticas de Uruguay, que vivieran en cualquier punto del país, que hubieran estado presas en cualquier centro de reclusión -sin importar el lapso de tiempo- y militantes de cualquier organización. Estos rasgos se mantuvieron a lo largo de los Encuentrazos. La residencia territorial fue condicionante para la participación en las diferentes actividades o grupos de trabajo ya que las convocatorias se realizaban en su mayoría en la capital del país, sin embargo, uno de los consensos entre las entrevistadas es que las pertenencias políticas previas a ser detenidas no fueron estructurantes para participar en las propuestas, fueron más bien las afinidades construidas durante la cárcel.

De acuerdo a los testimonios así como a la crónica de Gilio, el Encuentrazo fue un espacio de reencuentro, de emoción y afecto en el que no se habló demasiado sobre el pasado. Allí nació la idea de seguir reuniéndose para contar qué les pasó y se organizaron los primeros seis talleres por temáticas: testimonios, vivencias, género y familias, cronología, salud y cine.

A partir de 1997 organizaron talleres y espacios de trabajo desde los cuales se construyeron distintos productos de comunicación para hacer públicas sus experiencias de represión[9]. Además, desde entonces mantuvieron grupos afectivos en muchos casos organizados de acuerdo a los sectores de convivencia en la cárcel: un asado entre las del A, los cumpleaños entre las que habían estado en el C, por ejemplo.

Después del Encuentrazo de julio se realizaron, al menos, tres más. En noviembre de 1997, el 7 de noviembre de 2004 en la Asociación Cristiana de Jóvenes y el 3 de septiembre de 2010 en la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU). Todos fueron en diferentes locales de Montevideo.

Entre los Encuentrazos de 1997 y el siguiente, en 2004, hay varios años de distancia. Desde una mirada tradicional de la política podría señalarse que hubo baja actividad o desarticulación en la organización. Sin embargo, poniendo la mirada en el hacer de las ex presas y no el ser (Gutiérrez, 2008) que propone seguir la pista de las acciones de las luchas sociales y no de las definiciones estrictas de movimiento social, analicé los procesos político organizativos y productos comunicacionales del período, e identifiqué que en esos años sucedieron cosas muy importantes para el colectivo de ex presas políticas.

El crecimiento del espiral

En el año 2000, a partir de los debates en los talleres temáticos, las ex presas políticas lanzaron en un acto público la convocatoria abierta a participar de una publicación (Brazuna Manes, 2005). La consigna fue: “Recuérdalo tú, recuérdalo a otros, te invitamos a contar porque a tí también te pasó”. La invitación era para ex presas políticas, pero también para otras, cualquier mujer que hubiera vivido la represión durante el terrorismo de Estado estaba convocada a contar. Esta propuesta reconoce que hubo distintas maneras de vivir/sufrir la violencia en tiempos de terror, la consigna sintetiza una perspectiva: todas las experiencias son válidas y merecen ser contadas. Fueron tantas las participaciones que se publicaron tres libros.

Memoria para Armar I, II y III se publicaron en los años 2001, 2002 y 2003 respectivamente. En cada uno de los lanzamientos de los libros se hicieron eventos públicos para presentarlos. Esos actos tuvieron concurrencia masiva, de ex presas, ex presos y público interesado. Significaban instancias de celebración y acompañamiento, pero también de encuentros en los cuales seguir construyendo:

Me acuerdo de un libro que se presentó en la Sala Azul de la Intendencia. No me acuerdo cuál de todos (...) pero ahí me acuerdo que nos encontramos muchas, muchísimas compañeras y compañeros. Y las mujeres, muchas de nosotras nos fuimos a La Pasiva[10] que todavía existía. Era en el salón Azul de la intendencia. Y bueno, era una mesa larguísima. De eso me acuerdo muchísimo. Varios libros que fueron de ese tipo, después nos invitaban a seguir y que siempre está esto de encontrarte. Como que encuentros ha habido un montón a partir de repente de eventos que nos son comunes y que nadie está sabiendo quiénes van a ir, pero siempre van muchas. Entonces como que de alguna manera eso invita a seguirla un rato, incluso para tener algún tipo de charla, de conversación (Entrevistada 1, 29 de abril de 2021).

En este tiempo, a partir del año 2006, comenzó también una instancia de encuentro con vecinas y vecinos de Punta de Rieles. A partir de la publicación del libro Los ovillos de la Memoria publicado por el taller de Vivencias, quienes vivían cerca del Penal durante la dictadura se contactaron con las ex presas políticas para conocerlas. Desde entonces comenzaron a reunirse con el interés principal de dialogar sobre las distintas experiencias durante la dictadura: dentro del Penal y fuera del mismo. Quienes vivían en los alrededores de la cárcel tuvieron una perspectiva específica sobre lo que ocurría en el recinto, y estos encuentros tuvieron como eje reconstruir la memoria del barrio. Así nació el Espacio Memoria para la Paz.

Este Espacio tuvo muchos años de trabajo, desde allí se organizaron diferentes actividades y propuestas dentro de las cuales podemos contar: tres talleres de teatro bajo la consigna “La memoria nos convoca nuevamente” realizados en 2007, el libro Memoria de Punta de Rieles en los tiempos del Penal de Mujeres (2004), el Seminario Género y Espacio Urbano Construyendo ciudades democráticas realizado el 3 de octubre de 2005[11], y el proyecto de Plaza Museo y Memoria en Punta de Rieles, inaugurada finalmente en 2011.

Después de la inauguración de la Plaza el Espacio se fue desarticulando con el tiempo. Pasaron años y el 16 de enero de 2023, fecha en la que se cumplían 50 años del Penal de Punta de Rieles como centro de reclusión de ex presas políticas, algo volvió a encenderse. Algunas de las mujeres que habían estado presas durante la dictadura, preocupadas porque Punta de Rieles aún no había sido declarado como Sitio de Memoria convocan a reunirse para intentar -otra vez- lograr este cometido. Desde entonces, con apoyo de diferentes actores de la Universidad de la República (UdelaR) y con vecinas de la zona, se comenzó a trabajar en la solicitud. La Comisión pro Sitio de Punta de Rieles se convirtió en la Comisión Sitio de Memoria Punta de Rieles cuando logró la declaración en febrero de 2024. Desde entonces trabaja en el señalamiento de los distintos espacios y en la construcción de un espacio de memoria.

El taller de Vivencias, surgido luego del Encuentrazo de 1997, se sostuvo y trabajó a lo largo del tiempo y sirvió de antecedente para otros espacios organizativos, como fue el Espacio Memoria para la Paz, que a su vez amplió el diálogo y participación hacia otras a partir de sus propuestas. A su vez, el Espacio Memoria para la Paz fue semilla de lo que en la actualidad es la Comisión Sitio de Memoria Punta de Rieles.

Esta modalidad de organización política entre mujeres (Menéndez Díaz, 2018) da la sensación de movimiento en espiral: se trabaja en pequeños grupos que están en diálogo y contacto, saben en qué trabajan las demás al mismo tiempo que saben cómo están, cómo se sienten, en qué está su vida; crecen en propuestas y despliegue en el ámbito público, a la vez se encuentran masivamente en ciertos momentos: los Encuentrazos. La metáfora del espiral como modalidad, presente también en algunas de las gráficas creadas por las ex presas, en permanente movimiento, que se concentra o expande según necesidades o momentos, es fértil para pensar la organización política de las ex presas. Una modalidad atravesada por el hacer y no por el ser (Gutiérrez, 2008) que se mantiene en el tiempo.

Imagen 2: Invitación a la presentación del documental Memoria de Mujeres, diseñado por ex presas políticas. Digitalización propia.

Entre el Encuentrazo del 7 de noviembre de 2004 y el del 3 de setiembre de 2010, las ex presas políticas organizaron tres talleres de trabajo intergeneracionales para trabajar sobre memoria[12], publicaron tres libros, presentaron la película Memoria de mujeres (2005), realizaron la presentación del libro De la desmemoria al desolvido en la Feria del libro de Cuba y organizaron el Seminario sobre Género y Ciudad antes mencionado. El Encuentrazo del 2004, a su vez, tiene un rasgo particular:

ese encuentro en la Asociación Cristiana de Jóvenes y se hace la primera vez que gana la izquierda[13]. En el 2005. Es ahí que se convoca un encuentro que es muy bello porque también hay... Todavía no había empezado el gobierno, digamos (...) me parece, tenía que ver con otro contexto. Era alegría, amor, haber concretado una elección a favor de la izquierda. A raíz de que la izquierda hubiera ganado y me parece que eso le daba el tono. Un tono de mucha felicidad en torno a ese elemento. La izquierda había ganado. En cambio, en el 97, no. No había pasado nada. Simplemente, nosotros decidimos encontrarnos (Entrevistada 1, 29 de abril de 2021).

El Encuentrazo de 2010 también tiene su característica propia:

nosotros en realidad nos juntamos en AEBU, montón, grandes, mujeres, convocadas por el tema de qué hacer con Punta de Rieles. Había un proyecto de que fuera bueno un lugar diferente, que no fuera una cárcel y poder rescatarlo como un lugar de memoria, pero también había proyectos de distinto orden. Nos juntábamos en AEBU para eso y de ahí surgió el tema cruzado por Mirta Macedo y Beatriz Benzano (Entrevistada 2, 30 de abril de 2021)[14].

El “tema” al que se refiere la entrevistada es la denuncia por crímenes sexuales realizada por 28 mujeres ex presas políticas en octubre de 2011. Relata que a partir del Encuentrazo comienzan a hablar sobre la violencia sexual que sufrieron, y a partir del impulso de algunas compañeras, invitaron a otras, y trabajaron durante un tiempo acompañadas por una psicóloga y una asistente social. Cuenta que hicieron un cronograma de actividades hasta conseguir hacer la denuncia en octubre de 2011, novedosa por abordar un tema que había sido tabú hasta el momento y por haber sido realizada colectivamente:

Yo creo que lo que estábamos era un poco descreídos del valor de las denuncias. Sobre todo, de lo que significaba en aquel momento repensar una cosa que no había sido pensada y que había estado clausurada, porque es cierto que nosotros habíamos hablado de denunciantes no formales (Entrevistada 2, 30 de abril de 2021).

Hablar sobre la violencia sexual recibida llevó mucho tiempo. Los relatos de las mujeres dan cuenta de diferentes sensaciones que dificultaron que pudieran poner en palabras estos hechos. Algunas dicen que les costó identificar la violencia sexual como violencia, otras que era vergonzante hablar de eso. No fue sino hasta 2010 que las ex presas políticas pudieron comenzar a hablarlo y en 2011 denunciaron a más de 100 agresores de diferentes eslabones de la cadena represiva (Verrua, 2024). Es menester destacar que por esta denuncia colectiva aún no ha habido condenados. La abogada que patrocina la causa, Flor de María Meza Tanantes escribe junto a Juan Faroppa Fontana:

No condenar la violencia sexual hacia las mujeres detenidas durante el terrorismo de Estado en Uruguay significará enviar el mensaje a la sociedad de que `la violencia contra la mujer es tolerada, lo que promueve su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, y genera el sentimiento de desconfianza de las mujeres en el sistema de administración de justicia (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Campo Algodonero vs. México. Sentencia, párrafo 400. Noviembre 2009) (Meza Tanantes y Faroppa Fontana, 2012, p. 133).

Los abogados sostienen que es necesario que el Estado uruguayo de respuestas para, también, garantizar la no repetición de estos hechos.

En 2010 también se publica Maternidad en prisión política, un libro coordinado por Graciela Jorge, ex presa política, pero en el que participan otras ex presas que vivieron junto a sus hijas e hijos en el Sector A del Penal de Punta de Rieles: Nibia Díaz, Silvia Fiori, Marisa Malcuori y Graciela Valdés.

En el año 2011 también se realizó la obra de teatro Antígona Oriental, si bien no fue considerada para el corpus de análisis por tratarse de un producto comunicacional creado por un autor (no por el colectivo de ex presas políticas), resulta relevante mencionarlo porque es una propuesta artística que recupera historias de vida en las cárceles de mujeres en tiempos de dictadura y en la puesta en escena participaron ex presas políticas y sus hijas. Con las salvedades planteadas, creo que es posible ubicar esta producción artística en diálogo con el espiral de creaciones de las ex presas políticas.

En 2017 se realiza la muestra El hilo de la Memoria en la cual se exponen artesanías realizadas por presas políticas en Uruguay y otros países latinoamericanos. Ese mismo año se realiza el lanzamiento del sitio web Memoria para Armar, en el cual se puede acceder a un gran número de los libros publicados por las ex presas políticas en este tiempo, los ya mencionados, así como otros publicados a título individual que no fueron considerados como parte del corpus de esta investigación.

Uno de los talleres surgidos en el Encuentrazo de 1997 trabajó a lo largo de los años con diferentes tiempos y pausas, en 2018 algunas de las mujeres que habían estado detenidas en el Penal Paso de los Toros (EMR 1) publicaron Paso de los Toros. Una cárcel olvidada. Este libro realiza un aporte significativo al contar cuál era la realidad de la prisión política femenina durante los tiempos de terror en el interior del país[15].

En 2018, además, el colectivo Ex presas políticas por el Memorial comenzó a reunirse. Integrado por mujeres que estuvieron presas pero también por otras: docentes y estudiantes de la UdelaR, hijas o nietas de sobrevivientes[16], sobrevivientes que no estuvieron presas. Preocupadas por no tener un memorial que homenajeara a las presas políticas en tiempos de terrorismo de Estado, comenzaron a trabajar para crearlo. En 2019 colocaron la placa fundacional en el lugar en el cual se realizaría la construcción que quedó finalizada e inaugurada inaugurada el 27 de junio de 2023, día en que se conmemoraron los 50 años del Golpe de Estado. El memorial se llama “Las mujeres construimos historia defendiendo la vida”.

Imagen 3: Placa fundacional del Memorial en homenaje a las ex presas políticas, año 2019. Autor/a: desconocido

Imagen 4: Inauguración del Memorial homenaje a las ex presas políticas uruguayas, 27 de junio 2023. Fuente: Portal UdelaR. Autor/a: desconocido.

Un modo político comunicacional propio

En 1997 dio inicio un espiral de encuentros entre ex presas políticas que comenzó a crecer a partir de Encuentrazos, encuentros, talleres, presentaciones de libros, películas, obras de teatro, entre otras. Entiendo que a partir de este proceso crearon un modo político comunicacional particular y distintivo. Su convocatoria a encontrarse fue a partir de afinidades políticas y afectivas y no estructuradas por pertenencia organizativa o partidaria. Aquí podemos distinguir dos formas: una, a partir de la convocatoria amplia a todas las mujeres que estuvieron presas, se observa esto fundamentalmente en las invitaciones a los Encuentrazos. Otra, en la que la organización entre ex presas políticas posibilita e invita a la articulación con otras y otros: se observa en la creación del espacio Memoria para la Paz y en la posterior Comisión Sitio de Memoria Punta de Rieles, en la convocatoria abierta de los primeros tres tomos de Memoria para Armar, en las convocatorias y talleres que desde ese espacio realizaron a partir de las primeras publicaciones y en el proceso de trabajo del colectivo Ex presas políticas por el Memorial.

Otro rasgo es convocarse a partir de proyectos, de propuestas a hacer: participar en un libro, construir las memorias de un barrio, dar testimonio en una película. En su modo de construcción, debate y planificación política están trenzados el sostén afectivo, el acompañamiento y -en numerosos casos- la celebración. A partir de los espacios de diálogo entre sí, construyeron sus experiencias individuales y ordenaron esas experiencias colectivamente para compartirlas en público. Comenzaron partiendo de sí mismas y a partir de ese entretejido fue creciendo el diálogo y organización con otras. La fuerza para aparecer en el espacio público (Menéndez Díaz, 2018) -con todas las dificultades que implica para las mujeres- está en los encuentros entre mujeres, en este sentido entiendo que los Encuentrazos han sido fuentes fundamentales de energía y de creatividad. Espacios generados para encontrarse -para ningún hacer específico- que nutrieron los lazos afectiva y políticamente de diferentes modos según la época.[17]

Este quehacer político trastoca las fronteras clásicas entre lo público y lo privado, entre política y emoción. Los registros que existen sobre los Encuentrazos destacan la alegría del reencuentro, la emoción por verse distintas, el deseo de saber cómo estaban las demás, cómo estaban sus familias. En esos mismos espacios se organizaron talleres y actividades. La mirada clásica que desacopla lo emocional y lo doméstico del quehacer político y de la intervención en el ámbito público no es fértil para comprender cómo se organizaron.

Las ex presas políticas en el afán de la construcción colectiva con otras mujeres que sufrieron represión y violencia -en ampliar el espiral- buscaron modos creativos para dar cuenta de lo individual y lo colectivo y por complejizar las narraciones de las experiencias sin jerarquizarlas: buscando aportar a la construcción de memorias con relatos amplios, diversos, heterogéneos e inacabados pero con la preocupación explícita por contribuir a la Memoria, Verdad y Justicia a partir de sus producciones. Un modo político comunicacional que comenzó desde y para las ex presas políticas, sin dividir política y emoción, creciendo en diálogo con otras así como en el fortalecimiento de una presencia en el ámbito de lo público con un modo propio: proponiendo contar no solo las violencias, los malos tratos, las desapariciones y las torturas sino dando lugar también a las resistencias, a las solidaridades, a las estrategias de supervivencia, a las historias de amor, a los dolores y a los sueños. Proponen, de este modo, que hay otros temas que son relevantes socialmente[18], que merecen estar en el ámbito de lo público e iluminan la oscuridad de lo que acontece en el ámbito privado. Van generando así distintos espacios de construcción de memorias junto a otras y otros.

Por otra parte, en el armado de su estrategia comunicacional analizo la materialidad y los soportes mediante los cuáles resolvieron comunicar públicamente: la dimensión tecnológica que es la que moldea la arquitectura del ámbito público (Caletti, 2007). A cada sociedad en cada época le corresponde un modo hegemónico de hacerse visible en el espacio público. En los productos comunicacionales analizados hay una creación mayoritaria de libros en papel y sus correspondientes presentaciones públicas. Otros formatos elegidos fueron un seminario, obras de teatro, video, creación e inauguración de una plaza, una muestra de artesanías, una web, un memorial.

Las producciones en papel y la relevancia de la presencia de los cuerpos en sus propuestas hacen pensar en una modalidad afín a los rasgos del régimen de la teatralidad -el modo hegemónico de las sociedades cortesanas en las que el dispositivo técnico hegemónico para disputar visibilidad es el cuerpo. Siguiendo la cronología de este autor, la prensa escrita y la movilización en las calles son los dispositivos técnicos hegemónicos de la racional sociedad burguesa, la radiodifusión es el régimen predilecto para las sociedades de masas y el de las sociedades contemporáneas es el régimen de la ferialidad, en la que múltiples dispositivos técnicos compiten entre sí para disputar visibilidad (Caletti, 2007). Frente a este último, dice Córdoba (2015), que la televisión se destaca por su incidencia, es su dispositivo hegemónico.

A medida que pasó el tiempo, las ex presas políticas fueron adoptando también otros formatos y lenguajes: el mail y el whatsapp para comunicarse entre sí, el audiovisual -disponible en youtube- y la web. Sin embargo, si analizamos sobre todo los primeros veinte años de su producción observamos que los dispositivos técnicos elegidos no son los más útiles para cobrar protagonismo. Hacerse visible en el espacio público mediatizado resulta cada vez más complejo y requiere del diseño de estrategias adecuadas según los regímenes de visibilidad hegemónicos de cada tiempo. Si bien para esta investigación no se analizó específicamente el vínculo con los medios de comunicación o en plataformas digitales, hasta 2017 no encontramos una planificación estratégica de la dimensión tecnológica para hacerse visibles; en la que incorporaran las lógicas de los regímenes de la radiodifusión o de la ferialidad, hasta entonces, por ejemplo, las notas en prensa aparecieron de modo prácticamente excepcional (Verrua, 2023b).

Posteriormente, sin embargo, se observa que hubo algunas transformaciones en relación a la visibilidad de sus producciones, sobre todo en la inauguración del Memorial en el año 2023. Si el análisis de la dimensión tecnológica se preocupa por cómo comunicar del mejor modo para hacer visible lo que queremos contar, cabe preguntarse entonces si existió una transformación en la dimensión tecnológica de la estrategia comunicacional que favoreció este cambio en el caso del Memorial. Describir la dimensión tecnológica contribuye a intentar responder una de las preguntas que nos resulta relevante ¿fueron y son estos los mejores formatos para disputar visibilidad pública?

Las ex presas políticas dan cuenta, a partir de sus modos de construcción política y los productos comunicacionales creados, que existieron otras experiencias de represión, de otros modos, en otros lugares. El terror fue social y masivo, tuvo muchos rostros, diversas voces, habitó cada vínculo, cada familia, cada espacio social, cultural, partidario. Ocurrió en Montevideo y en cada población del territorio uruguayo. Existe aún un gran silencio social, jurídico, partidario sobre lo ocurrido durante el terrorismo de Estado. Pero existe un encadenamiento de silencios (Verrua, 2023a) que construye y sostiene la obturación de las narraciones de experiencias de las mujeres y que se va horadando paulatinamente, quizás demasiado. En ese sentido, desde 1997 y hasta la actualidad, el amplio colectivo de ex presas políticas sostiene un trabajo que contribuye a esa transformación, a partir de propuestas político comunicacionales desde las que generan diferentes dispositivos de construcción de memorias.

¿Una(s) memoria(s) propia?

Dar cuenta de cómo se vivió el terrorismo de Estado desde una perspectiva de género fue una construcción que llevó tiempo, sin embargo, desde hace algunos años hay certezas: “la represión de las dictaduras del Cono Sur tuvo especificidades de género. Los impactos fueron diferentes en hombres y mujeres” (Jelin, 2021, p. 118).

La desigual represión de género que se logró identificar recién a partir de los años noventa (Sondereguer, 2017) no nace ahí, tiene su continuidad con un régimen social patriarcal que funciona jerarquizando los géneros. Las ex presas políticas no se quedaron calladas. “Porque fuimos y somos parte de la historia” habla de fuerza y de deseo. “Recuérdalo tú, recuérdalo a otros, te invitamos a contar porque a tí también te pasó” habla de apuesta a construir juntas un modo de decir en el cual lo individual y lo colectivo tengan lugar, donde no haya jerarquización de las narraciones de experiencias.

A partir del reencuentro de 1997, y nutridas por la experiencia feminista de la convivencia carcelaria (Trías, 1986), supieron cómo darse forma política de un modo amplio, diverso, desde lo afectivo y el sostén cotidiano, con tiempos y formas propias. Habían aprendido autocuidado, sostén, formación histórica y política, lenguajes de comunicación propios, formas de tomar decisiones y de resolver conflictos en la larga estadía tras las rejas, forzadas a estar juntas. Algunas pusieron en práctica esos saberes por primera vez fuera de las rejas el 10 de marzo de 1985 rompiendo el mandato de volver a sus casas[19], algunas más lo recordaron y nutrieron a partir del 31 de julio de 1997 en Arteatro, en el Encuentrazo de 300, y el espiral siguió creciendo. El tiempo carcelario, primero, y los talleres y Encuentrazos, después, fueron espacios de autonomía simbólica, en los cuales partieron de sí para contar y contarse lo que les había pasado, para organizar sus experiencias. Este modo propio de construcción política entre mujeres (Menéndez Díaz, 2018) permitió el reencuentro y la construcción de narrativas autónomas para compartir públicamente. De crear libros, películas, plazas que hablaran de ellas, que no las dejaran afuera.

A contrapelo de las versiones hegemónicas sobre las experiencias en dictadura las ex presas políticas realizaron un gran aporte: construyeron una voz pública colectiva que incorporó diversidad, multiplicidad e inclusión de experiencias y voces. Aún hoy el Estado sigue teniendo responsabilidades pendientes y como sociedad debemos mantener la inquietud de preguntar y escuchar qué les pasó. Porque ellas (y nosotras) fueron y son parte de la historia.

Bibliografía

Alonso, J. (2016). La prisión masiva y prolongada en perspectiva de género. Mujeres presas durante la dictadura uruguaya (1973-1985). En N. Montealegre Alegría (Coord.), G. Sapriza Torres y M.A. Folle Chavannes (Comp.), El tiempo quieto. Mujeres privadas de libertad en Uruguay (Pp. 53-74). Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. Montevideo.

Brazuna Manes, A. (2005). Quién tiene la voz. Género y Memoria en la reconstrucción del pasado reciente uruguayo: acerca de los talleres de reflexión de ex- presas políticas. En X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional del Rosario. Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional del Litoral. Rosario. Disponible en: <https://cdsa.aacademica.org/000-006/369.pdf>

Caletti, S. (2007). Repensar el espacio de lo público. Un esbozo histórico para situar las relaciones entre medios, política y cultura. En Boletín de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Edición 123, Pp. 195-252. Disponible en: < https://www.academia.edu/27945386/Repensar_el_espacio_de_lo_p%C3%BAblico._Un_esbozo_hist%C3%B3rico_para_situar_las_relaciones_entre_los_medios_pol%C3%ADtica_y_cultura >

Cañón Voirin, J. L. (2021). Espacios de represión y sobrevivientes del terrorismo de Estado en Argentina: Notas a partir de los juicios realizados entre 2006 y 2018. Revista del CESLA. International Latin American Studies Review, (28), 141-160. DOI: <https://doi.org/10.36551/2081-1160.2021.28.141-160>

Córdoba, L. (2015). Espacio público y mediatización: aportes para un abordaje sociopolítico. En Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación, 11 (21), 58-67.

Crenshaw, K. (1991). Cartografiando los márgenes. Interseccionalidad, políticas identitarias, y violencia contra las mujeres de color. Stanford Law Review, 43 (6), 87-122

Demasi, C. (2004). “Un repaso a la teoría de los dos demonios”. En Marchesi, A.; Markarian, V.; Rico, A. y Yaffé, J. (Comp). El presente de la dictadura. Estudios y reflexiones a 30 años del Golpe de Estado en Uruguay. (Pp. 67-74). Editorial Trilce. Montevideo.

Fraser, N. (1993). Repensar el ámbito público: una contribución a la crítica de la democracia realmente existente. En Debate Feminista (7), 23-58. <https://www.jstor.org/stable/i40097550>

Giambruno, R. (2015). El Zurcido Invisible. Políticas públicas dirigidas a ex presos políticos. Tesis de Grado. Disponible en: <https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/5204/6/TCP_%20GiambrunoRafael.pdf >

Gilio, M.E. (8 de agosto de 1997). Para entrar en la historia. En Brecha, Pp 15. Publicado el 08/08/1997.

Gutiérrez, R. (2008). Los ritmos del pachakuti. Movilización y levantamiento popular-indígena en Bolivia (2000-2005). Tinta Limón. Buenos Aires.

Gutiérrez, R. (2013) Política en femenino: transformaciones y subversiones no centradas en el Estado. En Gutiérrez, R. (2017) Horizontes comunitarios populares. Traficantes de Sueños. Madrid.

Jelin, E. (2021). “El género en las memorias”. En E. Jelin, Los trabajos de la memoria (Pp. 117-132). Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires.

Jorge, G. (Coord.) (2010). Maternidad en prisión política. Uruguay 1979-1980. Trilce. Montevideo.

Laudano, C. (1999). Entre lo público y lo privado: la formulación de sus límites en el formato televisivo del talk show. Exhibición e invisibilidad de la violencia de género. Tesis de maestría. FLACSO, Sede Académica Argentina. Buenos Aires.

Meza Tananta, F. M. y Faroppa Fontana, J. (2012). “Terrorismo de Estado, violencia de género e imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad”. En S. González Baica y M. Risso Fernández (Comp.), Las Laurencias. Violencia sexual y de género en el terrorismo de Estado uruguayo (Pp. 117-133). Trilce. Montevideo.

Menéndez Díaz, M. (2018). Entre mujeres: Nuestro deseo de cambiarlo todo. Apuntes sobre el re-emerger feminista en el Río de La Plata. En El Apantle (3), 53-68.

Pateman, Carole (1995). El contrato sexual. Anthropos. Barcelona.

Rico, A. (2008). Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985). Tomo II. Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC). Universidad de la República (UDELAR). Montevideo. Disponible en: <http://www.geipar.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2012/11/TOMO-2-digital_Rico.pdf>

Ruiz, M. y Sanseviero, R. (2012). Las rehenas. Historia oculta de once presas de la dictadura. Editorial fin de Siglo. Montevideo.

Sapriza, G. (2009). Memorias de mujeres en el relato de la dictadura (Uruguay, 1973/1985). Violencia/cárcel/exilio. En DEP. Deportate, esuli,profughe. Revista telematicadi studi sulla memoria femminile (11), 64-80. Disponible en: <https://www.unive.it/media/allegato/dep/n_1speciale/05_Sapriza.pdf>

Sondereguer, M. (2017). Una lengua que nos interpela. En Maíz, (8) 82-85. La Plata.

Sutton, B. (2015). Terror, testimonio y transmisión: Voces de mujeres sobreviviente de centros clandestinos de detención en Argentina (1976-1983). En Mora (21), 5-23. Disponible en: <https://doi.org/10.34096/mora.n21.2396>

Taller de Género y Memoria ex-Presas Políticas (2001). Memoria para armar uno. Testimonios coordinados por el Taller de Género y Memoria ex- Presas Políticas. Editorial Senda. Montevideo.

Taller de Género y Memoria ex - presas políticas (2002). Memoria para armar dos ¿Quién se portó mal?. Selección de testimonios coordinados por el Taller de Género y Memoria - ex Presas Políticas. Editorial Senda. Montevideo.

Taller de Género y Memoria ex-Presas Políticas (2003). Memoria para armar tres. Testimonios coordinados por el Taller de Género y Memoria ex-Presas Políticas. Editorial Senda. Montevideo.

Testimonios de ex presas políticas en el interior (2018). Paso de los toros. Una cárcel olvidada. Editorial Fin de Siglo. Montevideo.

Trías, I. (1986). La cárcel ¿una experiencia feminista?. En Cotidiano Mujer (1), 5, 7.

Verrua, R. (2023a). Decir para vivir. Relatos de experiencias de represión de mujeres durante el terrorismo de Estado en Uruguay. Margens: revista interdisciplinar (17), 28, 75-95.

Verrua, R. (2023b). ¿Qué dicen los Periódicos? (In)visibilidades de las Creaciones de Ex-Presas Políticas Uruguayas sobre sus Experiencias de Represión durante el Terrorismo de Estado en Prensa. Mediaciones (31), 19, 56–64.

Verrua, R. (2024) Ahora nosotras: la estrategia de las ex presas políticas uruguayas para contar públicamente cómo vivieron el terrorismo de Estado. Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba.

Viveros Vigoya, M. (2016). La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación. En Debate feminista, (52) 1-17.

Material propio: entrevista a ex presas políticas

1. Entrevistada 1 - 29_04_21

2. Entrevistada 2 - 30_4_21

3. Entrevistada 3 - 14_6_21

Recibido: 20/12/2024

Evaluado: 07/02/2025

Versión Final: 12/03/2025

páginas / año 17 – n° 44/ ISSN 1851-992X /2025

[1] En alguna bibliografía El Penal de Paso de los Toros es referenciado como Establecimiento Militar de Reclusión 1 y en otra como Establecimiento Militar de Reclusión 3. Se referencia aquí como EMR1 porque es con la definición con la que lo nombran las presas políticas que allí estuvieron recluidas.

[2] Manera en que nombraron los encuentros autogestionados, abiertos, de invitación amplia y participación masiva las ex presas políticas.

[3] Con los debates actuales podríamos agregar cis, heterosexuales, blancos.

[4] Es importante aclarar que se está al tanto de los aportes de las perspectivas interseccionales (Crenshaw, 1991; Viveros Vigoya, 2016) que profundizan sobre las múltiples desigualdades que atraviesan las experiencias, sin embargo, en esta investigación se trabajó en profundidad solo la dimensión de desigualdad de género.

[5] En el Conversatorio “Ni Solas, Ni Huérfanas. Memoria Feminista Viva” realizado en diciembre de 2018 por el Semillero Interdisciplinario Mujeres, Movimientos Sociales y Feminismos, en Facultad de Psicología, Udelar.

[6] Nombre ficticio

[7] Entrevista realizada por la autora del artículo en el marco de la investigación. La entrevistada era militante sindical y parte de la dirección regional del Partido Comunista cuando fue detenida, estuvo recluida en el Penal de Punta de Rieles durante 5 años, fue ex presa política, fue una de las organizadoras del primer Encuentrazo y participó de otros dos más, fue autora de uno de los libros, participó de diferentes espacios de militancia vinculados a los derechos humanos hasta su fallecimiento en 2024.

[8] Entrevista realizada por la autora del artículo en el marco de la investigación. La entrevistada integraba un medio gráfico del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) cuando fue detenida, estuvo recluida en el Penal de Punta de Rieles, fue ex presa política, participó del primer Encuentrazo, fue autora de uno de los libros, fue docente e investigadora de temáticas vinculadas a la violación de derechos humanos durante la dictadura uruguaya. Falleció en 2024.

[9] El prólogo del libro De la desmemoria al desolvido (2002) publicado por el taller de Vivencias, sintetiza el proceso de trabajo y el deseo colectivo de las ex presas políticas iniciado en 1997 (p. 9-12)

[10] Cadena de comida típica de Uruguay.

[11] En el marco de una actividad organizada por Cotidiano Mujer. Ver más en: http://www.cotidianomujer.org.uy/urbano/seminario.htm

[12] Terminan publicándose en el libro Palabras Cruzadas.

[13] El 31 de octubre de 2004 el FA gana por primera vez las elecciones nacionales, el mandato comienza en marzo de 2005.

[14] Entrevista realizada por la autora del artículo en el marco de la investigación. La entrevistada era militante del Partido Comunista cuando fue detenida, estuvo recluida en el Penal de Punta de Rieles, es ex presa política, participó del primer Encuentrazo y del de 2010, participó en la denuncia por crímenes sexuales realizada en 2011, es docente jubilada, participa de diferentes espacios de militancia vinculados a los derechos humanos hasta la actualidad.

[15] Las detenciones por razones políticas comenzaron en el país incluso antes del comienzo de la dictadura. Hubo diferentes espacios de reclusión para mujeres a lo largo y ancho del país: cuarteles, iglesias, cárceles. La cárcel de Paso de los Toros fue uno de los centros de reclusión de presas políticas que no residían en la capital del país (Alonso, 2016). Las presas políticas comienzan a ser trasladadas al Penal de Punta de Rieles, en Montevideo, desde 1976 y hasta el fin de la dictadura la totalidad de las detenidas por razones políticas del país se encuentran allí (Jorge, 2010); por ello se reconoce este Penal como el mayor centro de reclusión de presas políticas del país.

[16] Nos referimos a mujeres que fueron víctimas directas de represión del Estado (Sutton, 2015), siguiendo a Cañón Voirín (2021) se pueden dividir entre: los sobrevivientes de encierro, los sobrevivientes de tormentos y los sobrevivientes de centros de exterminio.

[17] En este sentido, según hemos visto son bien diferentes los impulsos para encontrarse del Encuentrazo de julio de 1997 que el de noviembre de 2004, por ejemplo.

[18] Se puede ampliar el análisis de los contenidos de cada producto comunicacional en Verrua, 2024.

[19] Mientras los últimos ex presos políticos fueron liberados en las puertas del penal, las ex presas políticas fueron llevadas primero a Jefatura sin los uniformes carcelarios y luego llevadas en transporte oficial cada una a su domicilio. En este procedimiento, sin embargo, se organizaron y autoconvocaron para encontrarse esa misma tarde en la Plaza Libertad para celebrar.