“Yo no soy la Mujer Metralleta, soy Marcela Rodríguez”. Representaciones de la militancia de mujeres en el MAPU-Lautaro (Chile, 1983-1990)

“Yo no soy la Mujer Metralleta, soy Marcela Rodríguez”. Representaciones de la militancia de mujeres en el MAPU-Lautaro (Chile, 1983-1990)

“I am not Mujer Metralleta, i am Marcela Rodríguez’. Representations of womens’ militancy in armed organizations (Chile, 1983-1990)

Nicolás Acevedo Arriaza [1]

Universidad de Santiago de Chile;

Grupo de Trabajo Red de Género,

Feminismos y Memorias del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales;

Núcleo de Historia Social Popular (Chile)

https://orcid.org/0000-0002-2467-9797

Resumen

El siguiente artículo analiza las representaciones en torno a la figura de Marcela Rodríguez, llamada por la prensa de la dictadura militar como la “mujer metralleta”. Mi hipótesis plantea que mientras dicha prensa criminalizó a las mujeres de las organizaciones armadas de izquierda, cosificando su cuerpo y accionar político, como fue el caso de Marcela Rodríguez, perteneciente al MAPU-Lautaro. A la vez, dicha organización utilizó la representación de la “Mujer Subversiva” para fortalecer su política en torno a los derechos cotidianos y demostrar que no existían conflictos de género en su interior. Finalmente, las memorias de Marcela Rodríguez permiten analizar la participación de las mujeres en estas organizaciones, pero a la vez develan conflictos que la militancia no ha mirado con detención. La metodología combina análisis de prensa y documentos, además de las memorias de mujeres que participaron en dicha orgánica.

Palabras clave: Mujer en política; Representaciones; Organizaciones armadas de izquierda; Chile.

Abstract

The following article analyzes the representations surrounding the figure of Marcela Rodríguez, referred to by the press during the military dictatorship as the "machine gun woman." My hypothesis is that while this press criminalized women in leftist armed organizations, objectifying their bodies and political actions, as was the case with Marcela Rodríguez, a member of MAPU-Lautaro. At the same time, this organization used the representation of the "Subversive Woman" to strengthen its policy regarding everyday rights and demonstrate that gender conflicts did not exist within it. Finally, Marcela Rodríguez's memoirs allow for an analysis of women's participation in these organizations, but at the same time reveal conflicts that militants have not examined in detail. The methodology combines press and document analysis, as well as the memoirs of women who participated in this organization.

Keywords: Women in politics; Representations; Left-wing armed organizations; Chile.

Introducción

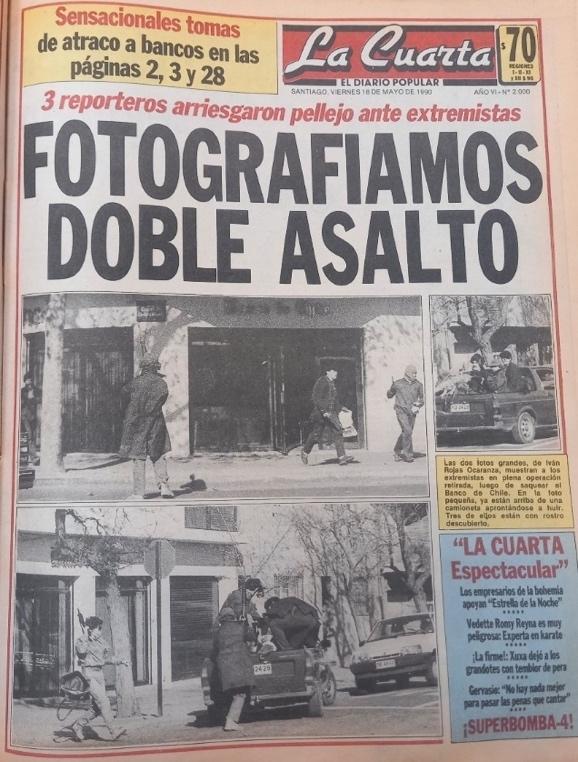

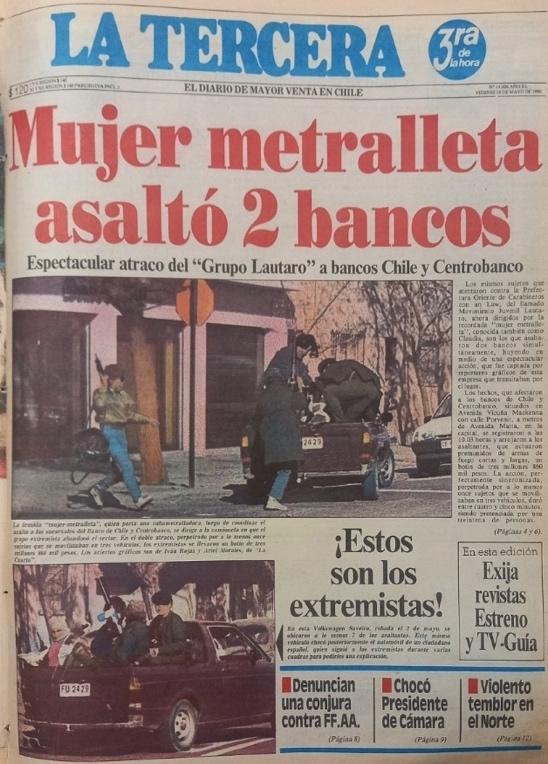

El viernes 17 de mayo de 1990, un comando del MAPU-Lautaro asaltó simultáneamente los bancos Chile y Centrobanco, ambos ubicados en pleno centro de Santiago de Chile. El monto sustraído fue avaluado en tres millones de pesos. Este hecho, aunque no era aislado en los años de la “transición a la democracia” chilena, tuvo una connotación especial, ya que fue fotografiado por Iván Rojas, quien casualmente transitaba por el sector junto a dos reporteros del diario La Cuarta. Las imágenes que obtuvo le dieron validez a un mito que circulaba hace meses en la prensa nacional: la existencia de una mujer que dirigía los asaltos bancarios premunida de un arma de alto calibre. La prensa la apodó La Mujer Metralleta (Imágenes 1 y 2).

Casi treinta años después, uno de los reporteros recordó cómo se percataron del asalto cuando se dirigían por Av. Vicuña Mackenna hacia el norte. Al pasar Av. Matta vieron que, en la otra calzada, el tráfico estaba detenido por un hombre que disparaba su M16. “Cuando nos topamos con ellos dijimos, va a quedar la cagá. Los identificamos de inmediato como subversivos por el modus operandis y el tipo de armas que ocupaban”, diría Ariel Morales, refiriéndose que no estaban en presencia de un delito común (Marcazzolo 2015).[2] Su amigo, Iván Rojas, le pidió al chofer que frenara, pero, al contrario, este aceleró. “Y ahí me salió la locura y abrí la puerta y me tiré” (López Ballo, 2009). Tenía 33 años y lo apodaban el “Loco Rojas”. En plena calle, pese a las amenazas de los atracadores, tomó una decena de instantáneas, a unos quince metros de distancia. “Me arrojé al suelo, empecé a rodar varias veces, pienso que pudo haberme disparado. No le costaba nada. Me habría matado ahí mismo”.[3] Pero no lo hizo, permitiéndole vivir su momento de gloria. Al llegar a La Cuarta fue celebrado con un vino y al día siguiente sus fotografías estuvieron en todos los kioscos del país, agotándose los ejemplares en pocas horas. “A las diez de la mañana ya no me quedaban diarios”, diría María Basaéz, suplementera de calle Moneda.[4]

Era probablemente la primera vez que un diario fotografiaba un asalto de estas connotaciones, siendo lo más impactante quien los dirigía: una mujer que se había convertido en “una verdadera pesadilla” para la policía y la naciente democracia.[5] Según La Cuarta, esta mujer corría de un banco al otro, “dando órdenes, mientras esgrimía a dos manos una metralleta Uzi”.[6] Morales la describió de baja estatura: “medía más de metro y medio, usaba jeans y unos lentes Ray-ban que le quedaban grandes”, resaltando la cautela con que se manejaba. A diferencia de sus compañeros, que dispararon al aire, ella no los amenazó ni “disparó, solo quería huir” (Marcazzolo 2015). La escena fue ilustrada por La Tercera, dando cuenta la distancia entre los reporteros y los atracadores (Imagen 3).

A los días siguientes, el éxito fotográfico de Rojas se transformó en un conflicto personal. La Policía de Investigaciones retiró los originales para indagarlos e interrogó a los reporteros con la sospecha que, en vez de casualidad, estuviesen coludidos con el MAPU-Lautaro. Con el pasar del tiempo, las presiones de la policía y el escaso reconocimiento de sus jefes generaron que Rojas abandonara su oficio. Vendió sus cámaras, se alejó de su familia y se retiró a un balneario del océano pacífico en Chile Central (Marcazzolo 2015). Pese a todo, siempre le rondó la misma pregunta: ¿Quién era la mujer de la fotografía? ¿Era Marcela Rodríguez como publicó la prensa? En el 2008, el documentalista Francisco López Ballo, le preguntó a Iván Rojas: “¿existió la Mujer Metralleta?”. Rojas hojeó la portada de La Cuarta del 18 de mayo de 1990 y respondió frente a la cámara:

Imágenes 1 y 2. Portadas de La Cuarta y La Tercera, 18 de mayo de 1990.

Cortesía de Bernardo Acevedo.

Rojas se refería a Marcela Rodríguez Valdivieso, ex dirigenta del MAPU-Lautaro, que fue detenida el 14 de noviembre de 1990 en el rescate de un prisionero de la misma organización en un hospital público. En dicha acción murieron cuatro gendarmes y un carabinero, quedando Marcela Rodríguez inválida producto de una bala en su columna vertebral. Mientras su vida corría peligro, la prensa la acusó de ser la verdadera “mujer metralleta”.[7] ¿Qué relevancia tiene determinar si era Marcela Rodríguez la mujer de la fotografía? ¿Es posible saberlo fehacientemente? ¿Qué sentido tiene hacerse esa pregunta? Creo que más bien deberíamos preguntarnos: ¿Qué representaba aquella mujer en la transición a la democracia en Chile?

Imagen 3. La Tercera, Santiago, 18 de mayo de 1990, p. 6.

El objetivo del siguiente artículo es analizar las distintas representaciones que pueden existir en torno a estas fotografías, ya sea desde la prensa oficial; la propia organización MAPU-Lautaro y, finalmente desde Marcela Rodríguez Valdivieso. Mi hipótesis plantea que, mientras la prensa buscó criminalizar a las mujeres que participaban en las organizaciones armadas de izquierda, el MAPU-Lautaro utilizó dicha representación para demostrar que no existían conflictos de género dentro de su partido. Las memorias de Marcela Rodríguez, quien aún se encuentra en Italia, permiten analizar la participación de dichas mujeres, pero a la vez develan conflictos que los estudios de las militancias de las izquierdas no han mirado con detención.

Entenderé por “representaciones” a los modelos o creencias que ciertos grupos sociales elaboran en torno a la realidad social (Chartier, 1992). Es por ello que pondré atención a cómo la prensa y la organización MAPU-Lautaro elaboraron representaciones en torno a un “cuerpo” específico: el cuerpo de las mujeres militantes. Como planteó, la antropóloga Norma Fuller, “el cuerpo no es una materia que emerge directamente de la naturaleza, sino que está inserto dentro de un sistema de representaciones sociales a través de las cuales interpretamos” (Fuller 2018, p. 26). En este caso, el estudio del cuerpo es relevante porque, siguiendo a Judith Butler, constantemente en las relaciones de genero se recurre a la materialidad de los sexos, lo cual es necesario colocar en evidencia para una crítica feminista efectiva (2002). Así, la figura de la Mujer Metralleta y la participación de mujeres en acciones armadas logró simbolizar distintas creencias y subversiones de los marcos sociales experimentados culturalmente en la transición chilena.

Inscribo esta investigación dentro del campo de la historia reciente y la historia oral, las cuales, como enfoques metodológicos, se han complementado y consolidado en las últimas décadas. Ambos campos historiográficos abordan los nudos más conflictivos de las sociedades latinoamericanas, haciendo dialogar las subjetividades de los testimonios, con las fuentes impresas (Viano, 2011, pp. 277-288; Franco 2018, pp. 175-195). En el caso de las militancias de mujeres en organizaciones armadas, desde Argentina, las investigaciones han sido referentes obligatorios. Basándose principalmente en las experiencias del Partido Revolucionario de Trabajadores- Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT- ERP) y Montoneros, ya sea mediante documentos internos o testimonios, se establece que, pese a la participación de mujeres, no existieron protocolos de cómo enfrentar aspectos trascendentales de la vida cotidiana, como, por ejemplo, los partos de las militantes que estaban en clandestinidad (Martínez 2009; Andujar, et. all 2009; Grammático 2011; Oberti 2015; D’ Antonio 2016; Peller 2023). Otros trabajos se han enfocado en la participación de mujeres de la ETA y las madres en el apoyo a las presas y presos políticos (Hamilton 2013), Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru en el Perú (Kirk 1993; Romero-Delgado 2024) y en las guerrillas de Cuba, El Salvador y Nicaragua (Shayne 2004; Chase 2015; Kampwirth 2022).

En el caso de Chile, Tamara Vidaurrazaga (2005, 2006, 2023), ha sido pionera en abordar la transgresión de las mujeres en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) al integrarse a la lucha armada. Estas asumieron que el monopolio de la violencia no les correspondía a los hombres “por naturaleza” y, por otro lado, presionaron al partido para que idease una política de cuidado de hijos e hijas mediante el “Proyecto Hogares” (También ver: Aguiló 2009). Por otro lado, Javiera Robles (2015), examinó las experiencias de mujeres en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR); sus decisiones de postergar la maternidad o de desarrollar una doble jornada, entre la militancia y las labores de cuidados (También ver: Iturriaga & Quijada 2014; Hernández 2021). Ambas experiencias (MIR y FPMR) han sido sistematizadas en un artículo reciente de Vidaurrazaga y Robles (2021). De estas organizaciones también existen los trabajos de Adriana Palomera y Pedro Rosas, quienes analizaron el tratamiento de la prensa, demostrando una presencia constante en alrededor de 200 episodios entre 1978 y 1989 (2018, p.123).

Finalmente, los trabajos en torno a las mujeres en el MAPU-Lautaro, podemos destacar Chelie Zalaquett (2009), quien se enfoca en dos mujeres que fueron catalogadas como Mujer Metralleta, una de ella Marcela Rodríguez. Zalaquett entendió que esta denominación funcionaba como una “alegoría de un cuerpo femenino, dotado de un carácter fálico” (p. 310). Por otro lado, Doris Ojeda (2011) analizó la maternidad de las mujeres del MAPU-Lautaro en la prisión de los años noventa; mientras que Carolina Gallardo y Katherine Subiabre (2014), Karen Rico (2018), Alejandra Figueroa (2019) y Javiera Velásquez (2018) destacaron la importante participación de mujeres en la militancia. En el caso de Velásquez, el ML no elaboró una reflexión feminista dentro de la organización, pero si la necesidad de parte de las militantes por generar espacios de igualdad en el accionar político. Sobre La Mujer Metralleta destaco el documental de López Ballo (2009), quien entrevistó a Marcela Rodríguez en Italia, además de su familia y ex militantes del MAPU-Lautaro en Chile. Tomando en cuenta dichos trabajos, el presente artículo analiza, en el primer apartado, las representaciones que la prensa elabora, sobre todo mediante la fotografía mencionada al comienzo (El Mercurio, La Tercera, La Época, La Cuarta y El Metropolitano). Como segundo punto, revisaré la visión de la organización MAPU-Lautaro frente al símbolo de la Mujer Metralleta y la participación de mujeres en sus filas. Esto lo haré a través del análisis de los documentos y la propaganda de la organización, además de las historias orales de militantes recabadas en el 2012. Finalmente, y lo más relevante, analizaré las memorias de Marcela Rodríguez, que fue sindicada como la mujer que aparece en las mencionadas fotografías. Para esta parte final me basaré en las comunicaciones que tuvimos por correo electrónico, entre los años 2005 y 2011 y, una entrevista presencial que realicé junto a Camila Silva en Italia en el 2012.

El mito de la Mujer Metralleta desde la prensa

“Mujer- Metralleta asaltó 3 locales”. El titular no deja dudas del énfasis de la noticia: la responsable de la sustracción de seis millones de pesos era una mujer. El reportaje, más abajo, aclaró que, en realidad, fueron alrededor de trece personas las que coparon una concurrida avenida al oriente de Santiago.[8] El hecho no era aislado. Dos días antes de esta acción, tres sujetos, comandados por una mujer, asaltaron el Banco Chile en la comuna de Macul. El titular nuevamente puso atención en una sola persona (“Mujer Metralleta asaltó otro banco”). Según testigos, basados en retratos hablados, ésta era la misma mujer que estaba liderando una serie de asaltos bancarios entre 1988 y 1989. ¿Qué representaba aquella mujer para convertirse en un mito de la transición chilena? Su identificación se convirtió en una prioridad para la policía, sobre todo a partir de la muerte de un carabinero en abril de 1988 (“Mujer extremista lo asesinó en toma de terrenos”).[9] El retrato la caracterizó de cabello corto y alrededor de treinta años (Imagen 4). Posteriormente surgieron más testigos y su descripción física reflejó un “sexismo” y “racismo” por parte de periodistas y transeúntes: de baja estatura (“enana”), tez “morena”, de “anchas caderas”, de “labios grandes, pero finos”, con voz de mando, pero “chillona”. Otros, incluso, ponían en duda que fuese mujer. Nacía el mito de la Mujer Metralleta.[10]

Quienes estaban detrás de este y otros atracos bancarios era el MAPU-Lautaro (ML), organización armada nacida en la dictadura militar, cuyo objetivo era precisamente derrocarla, pero para instaurar una “patria socialista” (Acevedo 2025). Con un incipiente accionar entre 1983 y 1986 y una militancia mayoritariamente proveniente de los sectores populares, el ML conformó a las Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro en 1987, las cuales se especializaron en el financiamiento del partido mediante asaltos a entidades financieras. El desarrollo de dichas acciones abarcan hasta 1994, cuando fueron detenidos la gran mayoría de militantes y dirigentes (Acevedo 2014; Rosas 2022). Un informe de Carabineros de 1989 hizo “un llamado de alerta por la magnitud que han alcanzado las acciones de dicho grupo”, el cual forzaba “a sectores desposeídos a participar en sus acciones, mediante la incitación a saqueos y repartos de alimentos previamente robados; la destrucción o daño de bienes de organizaciones económicas, culturales o religiosas [templos mormones]”.[11]

Pese a que el ML fue reconociendo dichas acciones, la prensa estaba enfocada en la mujer que los dirigía. Así, el diario La Tercera, inventó el apodo de “Mujer Metralleta” en 1988, resaltando que dicha persona era un caso excepcional o inusual, además de cosificar su acción política en el arma que utilizaba (una subametralladora P25 o una UZI). Según La Época, la policía mostró más preocupación por su género qué a la organización que pertenecía: “El alto jefe policial dijo que se estima que la mujer pertenecía al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Al recordársele que en el vehículo que usaron los homicidas se encontró un panfleto del Movimiento Lautaro, respondió que ‘son todos los mismos’”.[12] Así se llegó a la primera “mujer metralleta”: Claudia. Allanado su domicilio, en un barrio popular al sur de Santiago, la prensa exhibió su fotografía del carnet de identidad: una joven de 27 años, acusada de liderar los once asaltos bancarios ocurridos en 1989, cuyo monto sustraído sumaban 118 millones de pesos.[13] Con el retorno a la democracia, los asaltos bancarios no cesaron, pero con el acierto fotográfico de Iván Rojas, la policía logró darle “cuerpo” al mito (Imagen 5). El Mercurio la asoció nuevamente con Claudia, aduciendo que estuvo solo algunos meses fuera de acción. Según supuestos testigos las imágenes de Iván Rojas coincidían con la fotografía de Claudia.[14] ¿Eran la misma persona?

Imagen 4. La Tercera, 16 de abril de 1988, p. 9.

Imagen 5. La Cuarta, 19 de mayo de 1990, p. 3.

Pese a estos trascendidos, el misterio continuaba. En junio de 1990, producto de nuevos asaltos, la prensa planteó que la Mujer Metralleta tenía “dobles”, generándose en el público una “neurosis” que generaba que se vieran “mujeres metralletas” en distintos lugares. “La Mujer Metralleta es una pesadilla”, diría otro titular en junio de 1990.[15] Otras fuentes policiales daban otra hipótesis:

Los grupos extremistas se aprovechan de la publicidad de la mujer y han planificado atracos con mujeres “dobles”, parecidas o tratándolas de asemejarlas, sin descartar incluso la actuación de un hombre disfrazado como mujer para tal efecto.[16]

Finalmente, el misterio se resolvió (o al menos por un momento). En noviembre de 1990, un comando del ML rescató a un “preso político” de un Hospital de Santiago. Las bajas de parte de Carabineros y Gendarmería fueron de cinco personas. Por parte del ML, Marcela Rodríguez Valdivieso fue detenida a cuadras del lugar, ya que ya que estaba herida producto de una bala que recibió en su columna vertebral. Sin tener las posibilidades de atenderla debidamente, sus compañeros simularon un hecho de violencia intrafamiliar y la dejaron en una población de la comuna de La Florida. Al ser llamada la ambulancia, fue llevada a un hospital, pero Carabineros la detuvo (Acevedo 2023). Así la prensa publicó que Marcela Rodríguez que era la Mujer Metralleta.[17] Su familia denunció que no estaba siendo atendida, sino al contrario, no dejaban visitarla, ni menos a organismos como la Cruz Roja (Corte Interamericana 2004). Así, con el propósito de salvarle la vida, la familia proclamó su inocencia, exhibiendo fotografías de ella cuando joven. Años después, Marcela recuerda que después de dos semanas supo de la muerte del joven rescatado, Marco Ariel Antonioletti. “Todo ese tiempo estuve incomunicada en el hospital de la Penitenciaría. Ni siquiera había podido asumir mi condición de inválida, lo que me provocó una tremenda depresión que incluso me impedía pensar en lo que había pasado”.[18] Pese a que fue condenada por veinte años por la Justicia Militar, Marcela Rodríguez negó ser la Mujer Metralleta:

Fueron ustedes, los periodistas, los que pusieron ese apodo. Había una mujer que salía armada para asaltar bancos. Cuando titulaban con la mujer, el diario vendía. Y cuando caí, no habían pillado a la mujer metralleta. Fui la primera en caer de todas las mujeres que supuestamente andaban armadas por ahí (…) Después aparecieron otras mujeres metralletas y les comenzaron a poner números (…) En un principio me molestaba porque tengo mi nombre propio. Sentía que venía de gente que quería desprestigiar, decir mujer metralleta era decir terrorista, mala, asaltabancos. Pero al final todos se dieron cuenta de que la mujer metralleta luchaba contra la dictadura, contra el sistema.[19]

Marcela Rodríguez se refería a cómo ese apodo, que intentaba reducir su actuar político a un acto de “delincuencia común”, se transformó en un símbolo en contra de la dictadura y el primer gobierno de la Concertación. Un mito que continuó pese a su detención. En julio de 1991 fue detenida otra militante sindicada como la Mujer Metralleta. Luego de pasar varios días incomunicada e interrogada, declaró a la prensa: “No nos tengan miedo, no somos asesinos”.[20] Al contrario, una editorial de El Mercurio planteó, a modo de psicosis, que el miedo era justificado:

Su solo nombre asusta. El mito que se creó en torno a ella fue suficiente para que algunos tuvieran verdaderas pesadillas pensando en que su mujer se convirtiera al culto del terror. Que un día entrara a la casa disparando y, peor aún, arrancara con toda la plata de la billetera. Están todos tranquilos. Investigaciones anunció su detención.[21]

Con los años siguieron apareciendo. Así lo ratificó el director de Investigaciones a mediados de 1991: “son varias las mujeres metralleta”.[22] La prensa llegó a decir que la cúpula del ML designaba a mujeres para que asumieran el cargo de Mujer Metralleta.[23] En definitiva, la prensa oficialista y de oposición a la dictadura se mostró particularmente interesada en el destacar el “cuerpo” de aquella persona que estaba dirigiendo los asaltos a entidades bancarias. Más que el contenido o las implicancias políticas de estas acciones, la descripción de su cuerpo representaba el temor al desborde del orden social, denunciando la anomalía que existiera una mujer dirigiendo asaltos y manejando un armamento de grueso calibre. Al contrario, el ML aprovechó la creación de este símbolo para generar una política de género, la cual analizaremos a continuación.

El mito de la mujer metralleta desde el MAPU-Lautaro

A los meses que la prensa escribió de la supuesta Mujer Metralleta, el ML generó una política al respecto. El propósito fue transformar esta imagen de mujer peligrosa a una mujer combatiente, declarando que a este camino se podría integrar cualquier persona, indiferente de su sexo/género. Para esto, Vicente, uno de los dirigentes y encargado de la propaganda dibujó a una mujer desnuda con una UZI en la mano, imagen que se repitió en afiches, carteles y cuadros de lanografías realizados en prisiones (Imágenes 6 y 7). Esto se asoció a la política de asaltos y entregas de preservativos que realizaban en universidades y barrios populares para reivindicar el derecho al “sexo nuestro y pleno”:

Es hora de que el sexo también sea nuestro, un motivo de vida plena, de crecimiento y de victoria (…) el asunto es que amar es un derecho y un deber revolucionario. Y, como en todas estas cosas, se trata de amar con todo, de tomarse también el amor, ese sentimiento rico e indispensable para construirnos como sujetos integrales.[24]

De esta manera, el símbolo de la Mujer Metralleta le permitió a la organización exponer que no existían conflictos de género y que las mujeres tenían la misma posibilidad de participar que los hombres. Así lo expresó Diego Carvajal (Guillermo Ossandón), en una entrevista de 1989:

A esta mujer se la presentó como una mujer sanguinaria (…) Lo concreto es que la famosa ‘mujer metralleta’ no ha sido ubicada… Incluso hemos realizado varias acciones con puras mujeres, recuperando condones, remedios. Así, el mito se transformó en boomerang y hoy día está golpeando, demostrando la impotencia del enemigo (MAPU-Lautaro, 1990, p. 14).

La dirigencia del ML quiso dar cuenta de la integración de las mujeres a la lucha armada, pese al “machismo” que existía en la izquierda y la sociedad chilena, buscando transformar esa cultura en la vida cotidiana.

“Va más allá de las fronteras del feminismo porque, siendo la lucha feminista parte importante de la liberación de la mujer, no agota en si misma todos los contenidos y requerimientos (…) Definitivamente no existe ningún tipo de discriminación sexual en nuestra concepción de Partido” (MAPU-Lautaro, 1990, p. 14).

Imagen 6. Lanografía perteneciente a José.

Imagen 7. Marcha en comuna de San Miguel, 18 de abril de 1989.

En torno al mito, el ML calificó de “ridículo” el actuar policial al querer simplificar el fenómeno, enmarcándolo en una “sola persona”. De manera que describieron a la “mujer revolucionaria” como: “Hembra; Lautarina; Amante de la vida, luchadora de la felicidad plena; Combatiente probada, audaz, generosa, valiente, con decisión sin límites (…) Rasgos físicos notorios: Lindísima”.[25] Su accionar estaba reflejado en “recuperaciones” de zapatos, pollos, leche, carne, ropa de niños, cerveza, quema de templos mormones, asaltos a tiendas comerciales en el centro de Santiago y hostigamiento a comisarías de Carabineros en la VIII Región.[26] Lo contradictorio, en el caso de la propaganda del ML, era que los cuerpos de las mujeres seguían siendo representadas sexualmente, al contrario de los hombres, los cuales no fueron dibujados mostrando sus genitales. ¿Esto era porque quien se encargaba de los dibujos era un hombre (Vicente)?

¿Qué opinión tenían las propias mujeres de la organización sobre estas representaciones? En algunas investigaciones donde se han entrevistado a militantes del ML, han expresado que, si bien lograron desarrollarse como milicianas y dirigentas, existían aspectos que seguían repitiéndose. “Una vez que eras combatiente no había mayores roces, pero para llegar a ese lugar había que hacer un camino que lidiaba con el machismo” (Rico Aillapán, 2018, p. 58). Así lo recuerda Patricia, militante de un barrio popular al norte de Santiago:

En una acción, en el año ‘88, le pido a un compañero que me permita usar un ‘Horacio’ [arma artesanal], porque no los había usado hasta esa fecha. Y me dice que no, porque yo no sabía. Y yo le digo que: ‘Obvio que no sé, te estoy diciendo que no lo he usado nunca, pero si tú no me permites usarlo, no voy a aprender (…) La verdad le costó mucho que aceptara y era por el tema de género, definitivamente, yo lo sentí así. Y bueno, tuvimos su discusión (…) finalmente accedió, fue muy gracioso en realidad, disparé, no maté a nadie, era muy fome [muy precario como armamento], no, chao, no quiero más de eso, déjame con lo tradicional, el ‘mata gato’ [se ríe] (Patricia, 2012).

Esto también dependió de la zona geográfica del país. Claudia, luego de ser acusada de ser la Mujer metralleta, emigró al sur y fue dirigente operativa en Osorno, Concepción y Temuco. “En ese tiempo de los noventa, a mí me costó trabajar con hombres, o sea con hombres en el Lautaro [al sur de Chile]. Costaba mucho, porque uno llegaba como si nada, como pa’ organizar, no imponiendo… entonces ellos igual querían hacer cosas, pero venían con esa estructura [patriarcal], eran súper machistas” (Claudia, 2012).

Pero también existen testimonios que afirman que, pese a estos micromachismos, las mujeres pudieron participar tanto en las acciones, como en la toma de decisiones. Así lo reconoce Roxana: “En ese sentido nunca estuvimos excluidas, ni menos nos sentimos menoscabadas” (Figueroa Reyes, 2019, p. 108). Los trabajos de cuidado tampoco fueron impedimento.

Nuestra clandestinidad fue singular, porque decidimos irnos como matrimonio, como familia, lo que significó incluir a nuestras hijas. Arrendábamos una casa, y nos presentábamos como la familia que éramos, e intentábamos hacer una vida lo más normal posible: salíamos y volvíamos siempre a las mismas horas, teníamos a nuestras hijas en el jardín infantil, ocupábamos nuestro nombre de pila en la vida cotidiana, y entre medio de todo eso, teníamos reuniones y realizábamos acciones del Partido en las que participábamos activamente (Figueroa Reyes, 2019, p. 109).

En 1991, junto a su pareja, decidieron tener un tercer hijo, haciéndose controlar por el sistema privado de salud. “Para no tener problemas el Partido financió mi parto y coordinamos el día en que podía hacerse la cesárea, y como el doctor atendía en el Hospital Félix Bulnes no hubo ni un problema” (Figueroa Reyes, 2019, p. 111). Este punto es importante, porque según Alejandra Oberti, en organizaciones como Montoneros y el PRT- ERP, el parto no era considerado como parte de logísticas del partido (Oberti, 2015, pp. 172-174).

En definitiva, el ML logró desarrollar una política a partir del mito de la Mujer Metralleta, pero a la luz de las memorias de militantes mujeres, me permitieron ponderar y visibilizar que los conflictos de género existieron realmente. Su propaganda, pese a incorporar a la mujer combatiente, la mostró sexualizada, al contrario que los hombres. A continuación, las memorias de Marcela Rodríguez posibilitaran matizar los testimonios anteriores, desmitificando las representaciones de la prensa en torno a la participación de las mujeres del ML, pero también de las supuestas ausencias de desigualdad de género.

Yo no soy la Mujer Metralleta, soy Marcela Rodríguez

La primera vez que entrevisté a Marcela Rodríguez fue en el 2005 para mi tesis de Licenciatura en Historia, utilizando su nombre político Amanda. En ese momento y mediante una constante comunicación por correo electrónico, Marcela me comentó de su proceso de politización desde los años sesenta. Nació en 1953, hija de Hernán, un obrero textil y activo sindicalista del Partido Comunista de Chile; y Pilar, dueña de casa y miembro de la parroquia de un barrio popular al sur de Santiago. “En las tertulias familiares mi papá nos hablaba de Recabarren y de cómo los trabajadores se organizaron para luchar en el movimiento obrero” (Zalaquett, 2009, p. 290). Con sus dos hermanas, Marcela fue testigo de la toma de terrenos que derivó en la población La Victoria en 1957 y participó en la campaña de Salvador Allende en 1964 y 1970. “Yo tenía once años y la acompañaba [a mi madre] a repartir panfletos y hacer propaganda” (Ídem). Al triunfo de la Unidad Popular, participó en los centros culturales y las Juventudes Comunistas. Con el golpe de estado, sus lazos con el partido se fueron diluyendo, ingresando a estudiar Pedagogía con mención en tejido industrial en la actual Universidad de Santiago de Chile. “Fue una contradicción estudiar en una universidad llena de jóvenes vitales, pero amordazados por el temor y el espanto” (Ibid., p. 291). Marcela ingresó al partido MAPU, una organización que nació en 1969, proveniente de la Democracia Cristiana. Con sus militantes mayoritariamente de clase media, el MAPU apoyó el gobierno de Salvador Allende y se restructuró en dictadura bajo el liderazgo de Carlos Montes. (Moyano Barahona, 2009). Marcela integró parte de esta “resistencia” desde los barrios populares, realizando acciones de propaganda en las noches y tomando partido por una salida más insurrecional al régimen militar, a diferencia de un sector más proclive a una salida política. La división se daría a mediados de 1983, cuando las protestas estaban en su mayor auge. Marcela recuerda estos acontecimientos como una gran celebración.

“La gente no tenía miedo y gritaban por todos los diez años que no lo habían hecho. Parecía una gran fiesta. Luego nos fuimos a la calle principal de la población gritando y saltando cuando los pacos entraron en acción y empezaron a disparar. La gente desesperada empezó a correr hacia sus casas” (Rodríguez, 2005).

Mientras la dictadura se fue eternizando y las protestas dejaban decenas de muertos, Marcela fue radicalizando su accionar: “Yo por eso me fui con el MAPU- Lautaro, porque yo encontraba que la dictadura no iba a terminar cuando el viejo se fuera [Pinochet]”. En 1985 viajó a Libia y Cuba por alrededor de seis meses, generándose aprendizajes que le permitieron asumir una futura participación en las Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro desde 1987. Así nos relató su experiencia en el 2012, cuando viajamos junto a Camila Silva a las afueras de Milán (Italia). Allí Marcela vivía hace casi diez años junto a su segundo esposo, Julio Araya, cumpliendo con una pena de extrañamiento de veinte años por su participación en el ML (diez años y un día por Ley de Asociación Ilícita Terrorista y diez años y un día por Maltrato a Obra de Carabineros). En su narración, que dio con el nombre de Pilar, dejó en claro que no era la mujer que la prensa quiso describir, esa que se movía como “una gata enjaulada” o la temida “terrorista”. Comentó lo nerviosa que estuvo cuando tomó por primera vez un revolver y que le sudaban las manos cuando tuvo que disparar. Dentro de las “Fuerzas Rebeldes” se sentía como una familia, viviendo prácticamente todo el día juntos. Partían temprano planificando o discutiendo sus próximas acciones, almorzaban y reían, para luego chequear bancos, robar taxis y asaltar bancos. Pese a todo, se negaban a sentirse unos soldados, con prácticas de cuadrase frente a los rangos superiores.

Aunque ninguno decía que tenía miedo, y que estaba nervioso, todos teníamos miedo, del primero hasta el último. A mí me daban ganas de ir al baño, ganas de hacer pichí [orinar], esa cuestión era terrible. Cuando a mí me decían: ‘ya, vamos’. Tu no podías decir al jefe: ‘me podrías esperar un minuto para hacer pipí’. Si se daba la orden tú tenías que ir, como fuera. Era complicado para mí, entonces yo siempre trataba de no tomar agua en la mañana, trataba de no pensar mucho, de pensar en cualquier cosa. Pero siempre me daban ganas de… y ahí cruzándome de piernas. Por eso salió una vez en un diario, que una señora dijo que había visto una mujer con una UZI, parada en una esquina, bailando. No, no era que estaba bailando, era que tenía ganas de ir al baño (Rodríguez, 2012).

Marcela hace referencia a la noticia que salió en La Tercera el día de la exposición de las fotografías mencionadas anteriormente. Ahí se relataba que “La mujer giraba sobre sus pies en una actitud felina y arrojaba la UZI de una mano a la otra”.[27] El testimonio de Marcela busca desmitificar dichas percepciones, humanizando su accionar.

En torno a la participación de las mujeres en el Lautaro, consideraba que fue un espacio ganado a través de la perseverancia, pero que todavía se replicaban prácticas, como que los hombres monopolizaban la palabra: “Nos acostumbramos que los hombres tocaran el tema [de la] política y estuvieran horas, horas y horas hablando de política, mientras nosotras nos preocupábamos de tenerles el tecito, el cafecito” (Rodríguez, 2012). Pese a aquello, tenía un buen recuerdo de su organización:

“El Lautaro fue una cosa linda, porque el proyecto era lindo. Pero, faltó tiempo. Porque desde el ‘83 al ‘90 en tan pocos años, la gente no tiene el pleno conocimiento, recién empezamos a hacer cosas más grandes porque las cosas chicas como hacer camiones, pero no éramos Robín Hood. Pero nos faltó tiempo” (Rodríguez, 2012).

Después de una década de nuestro encuentro, Marcela Rodríguez me autorizó a escribir este artículo dando su verdadero nombre. La pandemia, la incertidumbre de volver a Chile, las largas intervenciones y hospitalizaciones le hicieron cambiar de opinión. Por años su estrategia judicial fue el silencio, negando que iba armada el día que fue detenida, sin dar detalles de su participación. Una razón era que no se debía entregarle información al “enemigo”, pero también pensaba que no quería dar excusas para que no la dejaran volver al país. Por otro lado, existe un marco social de la memoria que ha permitido que los testimonios de quienes lucharon en contra la dictadura tuviesen mayor legitimidad (Halbwachs 2004). Sobre el uso de la violencia, Marcela quiso exponer que fue defensiva, producto de la represión después del golpe de Estado. “Del 11 de septiembre para adelante, ahí se empezó a ejercer la violencia (…) empezamos a rebelarnos, a manos peladas, después con Molotov, tirábamos piedras con hondas, mientras los milicos tiraban balas” (López Ballo, 2009). Por tanto, Marcela ha querido expresar que su participación no fue criminal ni terrorista, por lo que se niega a adoptar el apodo de “Mujer Metralleta”. En el 2001 decía:

“La prensa apodó de esta forma sensacionalista a la mujer que participaba armada con una ametralladora en acciones del Lautaro, para crear la imagen de una delincuente que asaltaba bancos y aterrorizaba a la población. De este modo hacían aparecer al MJL como una banda de delincuentes comunes”.[28]

Así fue enfática al autorizar que escribiera con su nombre: “Yo no soy la mujer metralleta, soy Marcela Rodríguez” (Rodríguez, 2024).

Conclusiones

La creación de la fotografía está intrínsicamente ligada a la expansión del capitalismo. Así lo han definido Daniel James y Kevin Coleman, quienes plantean que su desarrollo requirió del impulso industrializador y la extracción de recursos naturales, como la plata y el cobre. Debido a su éxito y atractiva forma de representar la realidad, se convirtió en un medio de información, pero también “tergiversación”, ya que representan una parte de este mundo, pero desde lo particular, descontextualizado. Pero a la vez, James y Coleman, sostienen que la fotografía también se ha convertido en una “herramienta” de lucha para la expansión de la democracia y las libertades (2021, Introducción). Algo paradójico sucedió con las imágenes de Iván Rojas en torno a la supuesta “Mujer Metralleta”. Sacadas en el contexto de un asalto a banco, dichas fotografías fueron interpretadas de múltiples maneras, dependiendo del foco ideológico con el cual se mirasen. Por un lado, la prensa empresarial observó que era la confirmación de un mito que ocurría a fines de la dictadura: la existencia de “una” mujer “extremista”, la que rompía con el “orden social” establecido, sobre todo entendiendo que la violencia patriarcal se sostiene, entre otros elementos, mediante el uso monopolizado de la fuerza. Es por ello, que la prensa, al comienzo, expuso que se debía a una mujer o incluso, a un hombre disfrazado de mujer, porque cumplía con el estereotipo de la construcción masculina del “guerrillero heroico” y el Hombre Nuevo (Guerra, 2018). Al contrario, el MAPU-Lautaro respondió al mito con una ofensiva “comunicacional”: la dibujó desnuda con una UZI, pero aclarando que eran muchas y no una sola. Con esto se quiso demostrar que dentro de sus filas no existían los conflictos de género ni las desigualdades. Para mi entender, ambas visiones no lograron interpretar a la persona representada, sino más bien, una parte de su accionar (ya sea como un delito o como acto revolucionario). Es por ello, que las memorias de Marcela Rodríguez toman absoluta relevancia, porque en su testimonio se logra representar los aspectos políticos, pero también de la vida cotidiana, las particularidades, pero dentro de un contexto político mayor. La intención de Marcela Rodríguez fue en todo momento explicarse en clave política, pero también humana, dejando atrás el apodo que por años sintió como una forma de menoscabar su persona y su accionar.

Esta fue la obsesión de Iván Rojas. En el mayo del 2016, Marcela Rodríguez me envío por correo un reportaje de Leo Marcazzolo, donde se relata la muerte de Rojas, quien hace años dejó su oficio y a su familia, relegándose en un balneario del litoral. Su amigo Ariel Morales comentó que, en su última conversación, Rojas quería matarse. Lo logró finalmente. En la cabaña donde lo encontraron, junto a sus pertenencias, estaba la mítica fotografía de aquella mujer que nunca supo quién era. Marcela Rodríguez me escribió en aquella ocasión: “Alguien me mandó esta historia. Te la mando por si te sirve para hacer una historia. Te diré que el reportero que tomó las fotos me fue a ver un día a mi casa para preguntarme si era yo la de la foto. No me reconoció ni yo le dije nada (Rodríguez 2016).[29] Marcela se refiere a una de las casas donde vivió luego de salir con libertad bajo fianza, mientras salía su condena. Ella prefirió no confirmar su identidad, pero actualmente no tiene problema. Cuando ve esa fotografía, se ve a sí misma (Imagen 8).

Imagen 8. La Tercera, Santiago, 27 de mayo de 1990, Segundo Cuerpo, p. 2

Bibliografía

Acevedo Arriaza, N. (2014). MAPU-Lautaro. Concepción: Ediciones Escaparate.

Acevedo Arriaza, N. (2023) “Rescatando a Ariel Antonioletti (Santiago, 1990). Las continuidades del MAPU-Lautaro y la Policía de Investigaciones en el Chile Postdictatorial”. En: Camilo Plaza Armijo, Luciano Sáez Fuentealba y Nicolás Acevedo Arriaza (compiladores), Mientras llega la alegría. Transición inconclusa en las relaciones cívico-policiales (1990-1994). Santiago: Editorial Tesis XII, pp. 221-260.

Acevedo Arriaza, N. (2025). Año Cero. MAPU-Lautaro, Politización y protestas (1970-1983). Santiago: Editorial Quimantú.

Aguiló, M. (2010). El Edificio de los Chilenos. Documental, 95 min.

Andujar, A. et.all (2009). De minifaldas, militancias y revoluciones. Exploraciones sobre los 70 en la Argentina. Buenos Aires: Luxemburgo.

Butler, J. (2002). Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursos del ‘sexo’”. Buenos Aires: Paidós.

Chartier, R. (1992). El mundo como representación: Estudios sobre historia cultural. Barcelona: Editorial Gedisa.

Chase, M. (2015). Revolution within the Revolution. Women and Gender Politics un Cuba, 1952-1962. Chapel Hill: The University Noth Carolina Press.

Claudia (2012). Conversación con el autor, comuna de San Ramón, Santiago.

Coleman, K. & James, D. (2021). Capitalism and the Camera. Essays on Photography and Extraction. London- New York: VERSO.

Corte Interamericana (2004). Admisión de alegato de Marcela Rodríguez a Corte Interamericana de Derechos Humanos, 13 de octubre de 2004.

D’ Antonio, D. (2016). La prisión en los años 70. Historia, género y política. Buenos Aires: Editorial Biblios.

Figueroa Reyes, A. (2019). “Nuestra prisión fue política. experiencias generizadas en prisión en las mujeres del MAPU-Lautaro en transición, 1990-2000”. Santiago: Tesis para optar al grado de Magister en Estudios de género y cultura, mención Ciencias Sociales, Universidad de Chile.

Franco, M. (2018). “La historiografía en la historia reciente del Cono Sur”. En: Águila, Gabriela, Luciani, Laura, Seminara, Luciana y Cristina Viano (comps.). La historia reciente en Argentina. Balances de una historiografía pionera en América Latina. Buenos Aires: Ediciones Imago Mundi, pp. 175-195.

Fuller, N. Editora (2018). “El cuerpo masculino como alegoría y como arena de disputa del orden social y de los géneros”. En: Difícil ser hombre. Nuevas masculinidades latinoamericanas. Lima: Fondo Editorial de Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 25-45.

Gallardo, C. & Subiabre, K. (2014). “La práctica insurrecta del MAPU-Lautaro. Mujeres y hombres por el Chile Popular (1982-1994). Santiago: Seminario para optar al título de Profesor(a) de Historia, Geografía y Educación Cívica, Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación.

Grammático, K. (2011). Mujeres Montoneras. Una historia de la Agrupación Evita 1973-1974. Buenos Aires: Luxemburgo.

Guerra, L. (2018). Heroes, Martyrs & Political Messiahs in Revolutionary. Cuba, 1946-1958. New Haven & London: Yale University Press.

Halbwachs, M. (2004). Los marcos sociales de la memoria. Barcelona: Anthropos Editorial.

Hamilton, C. (2013). Women and ETA. The gender politics of radical Basque nationalism. Manchester: Manchester University Press.

Hernández, T. (2021). Revolucionarias. Historia y narrativas de Mujeres Rodriguistas. Concepción: Ediciones Escaparate.

Iturriaga Manríquez, J. & Quijada López, K. (2014). “Rebeldes y milicianas chilenas: un acercamiento a las mujeres del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, 1980-1987”. En: Aletheia, vol. 5, N°9.

Kampwirth, K. (2022). Women and Guerrilla Movements. Nicaragua, El Salvador, Chiapas, Cuba. Pennsylvania: Pennsylvania State University Press.

Kirk, R. (1993). Grabado en piedra. Las mujeres de Sendero Luminoso. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

López Ballo, F. (2009). La Mujer Metralleta. Largometraje Documental, 76 min.

MAPU-Lautaro (1990). La Toma de lo Cotidiano. La política de las cosas concretas y útiles para el Pueblo. Entrevista a Diego Carvajal. Santiago: Ediciones Chile Popular.

Marcazzolo, L. (2015). “La Mujer Metralleta. Historia de una fotografía”, Crónica periodística en medio MQTV de Nicolás Copano.

Martínez, P. (2009). Género, política y revolución en los años setenta. Las mujeres del PRT-ERP. Buenos Aires: Ediciones Imago Mundi.

Moyano Barahona, C. (2009). MAPU o la seducción del poder y la juventud. Los años fundacionales del partido-mito de nuestra transición (1969-1973). Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

Oberti, A. (2015). Las revolucionarias. Militancias, vida cotidiana y afectividad en los setenta. Buenos Aires: Edhasa.

Ojeda, D. (2011). “El cuerpo de las Prisioneras Políticas como territorio de Resistencia”. Ponencia presentada en Congreso de Sociología Pre ALAS, Pucón.

Palomera Valenzuela, A. & Rosas Aravena, P. (2018). “Presencia e impacto de las mujeres en la lucha contra la dictadura en la prensa oficialista. La Tercera 1978-1989”. En: Cuadernos de Historia, N° 48, junio, pp. 89-125.

Patricia (2012). Conversación con el autor, comuna de San Ramón, Santiago.

Peller, M. (2023). La intimidad de la revolución. Afectos y militancia en la guerrilla del PRT-ERP. Buenos Aires: Prometeo.

Rico Aillapán, K. (2018). “Alegre insurrección: ¡La toma de Chile va! Mujeres metralleta en el Movimiento Juvenil Lautaro. Aproximación histórica 1984-1994”. Santiago: Tesis para optar al grado de Licenciada en Historia mención en Estudios Culturales, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Robles Recabarren, J. (2015). “Memorias de la clandestinidad: Relatos de la militancia femenina del Frente Patriótico Manuel Rodríguez”. En: Nomadías N°19, pp. 85-103.

Rodríguez, M. (2005). Intercambio con el autor mediante correos electrónicos.

Rodríguez, M. (2012). Conversación con el autor y Camila Silva, Milán, Italia.

Rodríguez, M (2016). Correo electrónico con el autor, 8 de mayo de 2016.

Rodríguez, M (2024). Comunicación con el autor mediante WhatsApp.

Romero- Delgado, M. (2024). Las mujeres del Sendero Luminoso y del MRTA. Vidas subversivas. Historias silenciadas. Madrid: Catarata.

Rosas Aravena, P. (2022), Del ‘pueblo en llamas’ a la ‘democracia cartucha’. Historia y subjetividad del proyecto político en el Mapu-Lautaro, 1982-2004. Santiago: LOM Ediciones.

Shayne, J. (2004). The Revolution Question. Feminisms in El Salvador, Chile and Cuba. New Brunswick: Rutger University Press.

Viano, C. (2011). “Historia reciente e historia oral. Algunas reflexiones sobre un derrotero inseparable en la historiografía argentina actual”. En: Gerardo Necoechea Gracia y Antonio Torres Montealegre, Caminos de historia y memoria en América Latina. Buenos Aires: Ediciones Imago Mundi, pp. 277-288.

Velásquez Meza, J. (2018). “Politización, lucha y resistencia en Chile. Una aproximación al caso de la mujer en el Movimiento Juvenil Lautaro (1983-1993)”. En: Artificios. Revista colombiana de estudiantes de historia, N° 11, agosto de 2018, pp. 41-66.

Vidaurrazaga, T. (2005). “Maternidades en resistencia. Reconstruyendo la memoria desde la desvictimización”. En: Revista de Estudios de Género. La Ventana, N°22, pp. 146-188.

Vidaurrazaga, T. (2006). Mujeres en rojo y negro. Reconstrucción de la memoria de tres mujeres miristas 1971-1990. Concepción: Ediciones Escaparate, 2006.

Vidaurrazaga, T. (2023). “La vida plena. Las miristas en los intensos años de la Unidad Popular”. En: Jaime Navarrete [coord.], El MIR y los movimientos populares (1970-1973). Santiago: Tiempo Robado Editoras, 2023, pp. 281-317.

Vidaurrazaga, T. & Robles, J. (2021). “La muerte cotidiana: militancia femenina y lucha armada en Chile, el MIR y el FPMR (1970-1990)”. En: Revista de Humanidades (43): 173-210.

Zalaquett, C. (2009). Chilenas en armas. Testimonio e historia de mujeres militares y guerrilleras subversivas. Santiago: Catalonia.

Recibido: 20/12/2024

Evaluado: 18/02/2025

Versión Final: 13/04/2025

páginas / año 17 – n° 44/ ISSN 1851-992X /2025

[1] Agradezco a todos quienes facilitaron material para este artículo: Héctor Órdenes, Claudio Parraguez, Pedro Rosas, Denisa Jashari y Bernardo Acevedo. En especial mis agradecimientos a Marcela Rodríguez Valdivieso.

[2] Actualmente el reportaje de Leo Marcazzolo no está en Internet. Agradezco a Marcela Rodríguez por enviármelo por correo electrónico el 2016 y a la autora por aclararme la información en el 2024.

[3] La Cuarta, Santiago, 19/05/1990, p. 2

[4] La Cuarta, Santiago, 19/05/1990, p. 3

[5] La Tercera, Santiago, 06/7/1990, p. 1.

[6] La Cuarta, Santiago, 19/05/1990, p. 3.

[7] La Tercera, Santiago, 20/11/1990, p.1.

[8] La Tercera, Santiago, 01/09/1989, p. 1 y 5.

[9] La Época, Santiago, 20/04/1988, p. 18.

[10] La Tercera, Santiago, 16/04/1988, p. 16; 30/08/1989, p. 5; 19/05/1990, p. 4; 9/06/1990, p. 12.

[11] La Época, Santiago, 01/08/1989, p. 14.

[12] La Época, Santiago, 20/04/1988, p. 18.

[13] La Tercera, Santiago, 31/08/1989, p. 5.

[14] El Mercurio, Santiago, 19/05/90, C9.

[15] La Tercera, Santiago, 07/06/1990, p. 1.

[16] La Tercera, Santiago, 9/06/1990, p. 27.

[17] La Tercera, Santiago, 20/11/1990, p. 1.

[18] Metropolitano, Santiago, 05/09/2001, p. 16.

[19] La Tercera, Santiago, 04/08/2001, pp. 10-11.

[20] La Época, Santiago, 18/07/1991. Archivo FASIC.

[21] El Mercurio, Santiago, 20/07/91, A2.

[22] La Nación, Santiago, 25/07/1991. Archivo FASIC.

[23] La Tercera, Santiago, 22 de octubre de 1993, p. 42.

[24] El Pueblo Rebelde Vencerá, Santiago, N° 21, julio de 1987, p. 4

[25] El Pueblo Rebelde Vencerá, Santiago, N° 28, octubre de 1989, p. 9.

[26] Ídem.

[27] La Tercera, Santiago, 19 de mayo de 1990, p. 1.

[28] El Metropolitano, Santiago, 5 de septiembre de 2001, p. 16.

[29] Correo electrónico de Marcela Rodríguez, Milán, 8 de mayo de 2016.