José Aricó, biógrafo de Mao. Redes y huellas maoístas en la nueva izquierda intelectual

José Aricó, biógrafo de Mao.

Redes y huellas maoístas en la nueva izquierda intelectual

José Aricó, biographer of Mao Maoist networks and footprints in the New Intellectual Left

Adrián Celentano

Instituto de investigación en Humanidades y Ciencias Sociales,

Universidad de La Plata (Argentina)

adriancelentano@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-8315-5379

Resumen

El artículo se concentra en una faceta del intelectual gramsciano José Aricó apenas tenida en cuenta, la condición de biógrafo de Mao Tse Tung. Editada como fascículo por el Centro Editor de América Latina, la biografía de Mao que Aricó preparó en 1971 seguramente sea su texto más reeditado y vendido en esa década. En estas páginas reconstruimos, en primer lugar, la red editorial en la que se inscribió el fascículo. Luego nos detenemos en la relación explícita que el fascículo trazó con la intelectualidad maoísta europea de entonces, específicamente con la historiadora italiana Enrica Collotti Pischel que en 1965 había editado una biografía similar; para finalmente dedicarnos a la relación tácita que el fascículo mantuvo con las tesis de Gramsci.

Palabras clave: Intelectuales; Nueva izquierda; Maoísmo; Historia del libro político; Biografía.

Abstract

The article concentrates on a facet of the Gramscian intellectual José Aricó barely taken into account, the condition of biographer of Mao Tse Tung. Published as a fascicle by the Latin American Publishing Center, the biography of Mao that Aricó prepared in 1971 is probably his most republished and best-selling text in the seventies. In these pages we reconstruct, in the first place, the editorial network in which the fascicle was inscribed. Then we dwell on the explicit relationship that the fascicle traced with the European Maoist intelligentsia of the time, specifically with the Italian historian Enrica Collotti Pischel who in 1965 had edited a similar biography; to finally devoted ourselves to the tacit relationship that the fascicle maintains with the theses of Gramsci.

Keywords: Intellectuals; New Left; Maoism; History of the Political Book; Biography.

Introducción

Desde la década del sesenta, con la creación de la revista cordobesa Pasado y Presente, José Aricó (1931-1991) impulsó un renovador desarrollo del marxismo en Argentina y en América Latina, renovación que continúa siendo objeto de estudio y discusión en la historiografía de las izquierdas.

A lo largo del siglo XX, la construcción del socialismo iniciada por la Unión Soviética y los Partidos Comunistas que tomaron el poder estuvo acompañada de álgidos debates sobre las experiencias revolucionarias, debates que terminaron por dar forma a lo que Midori-Deaecto y Mollier (2013) caracterizaron como un campo editorial comunista. Entre los acontecimientos debatidos –y que pusieron en crisis al modelo soviético– se encontraron el informe de Nikita Jruschov al XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) en 1956, la rebelión popular en Hungría del mismo año, la polémica chino-soviética de 1963, la invasión soviética a Checoslovaquia en 1969 y la represión a la revuelta obrera polaca de 1972.

A través de diversos proyectos editoriales, Aricó fue uno de los protagonistas argentinos de esas discusiones. Su militancia se inició en el Partido Comunista Argentino (PCA) en 1949, año en que triunfaba la Revolución china y con ello se iniciaba una nueva experiencia comunista. Autodidacta y discípulo de Héctor P. Agosti –intelectual que lideraba el frente cultural del PCA y dirigía la revista Cuadernos de Cultura–, Aricó colaboró a comienzos de la década del sesenta con la pionera traducción de algunos de los Cuadernos de la cárcel, del marxista italiano Antonio Gramsci.[1] En 1963 fue expulsado del PC, junto con Oscar del Barco y Héctor Schmucler, entre otros, por negarse a corregir el antimarxismo “chinoísta” del primer número de la revista Pasado y Presente (1963-1965; 1973) (Crespo, 2019).

Fuera del partido y sin cátedra universitaria, Aricó agrupó a otros jóvenes intelectuales también expulsados del PCA para emprender una intensa edición de libros y revistas interesada en la difusión de las tesis del marxismo gramsciano, en el apoyo a la Revolución cubana y en la atención a las novedades introducidas por el maoísmo y el bloque del Tercer Mundo. Sus emprendimientos procuraron comprender las experiencias revolucionarias del siglo XX que ponían en crisis al Movimiento Comunista Internacional, al punto que la revista y los Cuadernos de Pasado y Presente (1968-1983) fueron centrales en la renovación local de la teoría marxista y de la discusión sobre los proyectos de construcción del socialismo. En cuanto al maoísmo, ya la primera época de la revista Pasado y Presente abordó la polémica chino-soviética, luego varios Cuadernos de Pasado y Presente tradujeron y difundieron análisis europeos, estadounidenses y chinos sobre el maoísmo.[2]

El itinerario político-intelectual de Aricó y sus empresas editoriales han merecido diversos y agudos análisis. En su estudio pionero, Oscar Terán (1991) señaló el papel central que jugó Aricó en la formación de la nueva izquierda mientras que en su autobiografía Aricó (1988) insistió en el gramscismo del grupo que lideró, al que Raúl Burgos (2004) le dedicó un extenso estudio. Asimismo, el proyecto editorial de los Cuadernos de Pasado y Presente recibió un minucioso análisis de Horacio Crespo (2011), en el que advierte, entre otras cosas, la circulación del maoísmo (Celentano 2014b). Martín Cortés (2015) en otro trabajo extenso abordó el arco de intervención de Aricó desde el concepto de traducción. Recientemente, Horacio Tarcus (2020) subrayó la centralidad y vigencia del vínculo que tramó Aricó entre marxismo crítico y labor editorial.

A pesar de los diversos planos estudiados, esas investigaciones apenas se detienen en el episodio que nos proponemos analizar. El interés de Aricó por la renovación del marxismo lo llevó a convertirse en el único intelectual argentino que escribió una biografía de Mao, que seguramente sea su texto más vendido y reeditado en los setenta. Preparado como uno de los fascículos que distribuía masivamente el Centro Editor de América Latina (CEAL) y reeditado varias veces, ese texto biográfico integró distintas colecciones que participaban de la cultura de izquierdas.

En primer lugar, nuestro artículo analiza la red editorial en la que se inscribe el fascículo de Mao preparado por Aricó. Luego se detiene en la relación explícita que traza el fascículo con el que había editado la historiadora maoísta italiana Enrica Collotti Pischel y en la relación tácita que mantiene con las tesis de Gramsci.

Nuestro estudio de la biografía de Mao como un documento dentro de una red editorial y política retoma un señalamiento que realiza Tarcus en el mencionado artículo. Allí sostiene que en el marxismo argentino y latinoamericano “la producción teórica era tan importante como los procesos de difusión y recepción. Más que los ‘textos’ mismos, lo que estaba en el corazón del proyecto era su materialización en libros y folletos, en revistas y en la prensa, así como su apropiación por movimientos y partidos” (Tarcus, 2020: 147). El análisis que proponemos de la inventiva recepción del maoísmo realizada por Aricó permite identificar tanto la profundidad de su ruptura con los comunistas soviéticos como su preocupación por esbozar los elementos de un nuevo modelo de partido marxista, alejado del modelo stalinista. Pero también muestran operaciones político-intelectuales ligadas a la edición que sólo pueden ser reconstruidas y analizadas a partir de una mirada que identifica a ciertos textos como documentos inscriptos en colecciones editoriales que funcionan como un archivo que le otorga unidad y procedencia a los textos (De Certeau, 2006: 85-86).

El Centro Editor de América Latina y el maoísmo

En septiembre de 1966 se fundó en Buenos Aires el CEAL bajo la dirección del agitador cultural, ligado al PCA, Boris Spivacow (1915-1994). Un mes antes la dictadura del Gral. Juan Carlos Onganía había clausurado EUDEBA, sello financiado por la Universidad de Buenos Aires con el que Spivacow inició una prolífica edición de libros de izquierda (Ribadero, 2018). Bajo el lema “Más libros para más” y condiciones laborales poco favorables para sus jóvenes autores y editores, el CEAL continuó y reformuló esa política editorial dedicada a difundir masivamente la cultura de izquierdas (Gociol, 2006).

Los fascículos de las colecciones del CEAL tenían una frecuencia semanal, constaban de 30 páginas e incluían numerosas imágenes. Cada entrega tenía un costo de 2 pesos (valor de un kilo de pan en 1971) y una tirada de 20.000 ejemplares (algunos duplicaron esa tirada), que llegaban al gran público a través de la distribución en kioskos callejeros. Además, había numerosos puntos de venta en el país e incluso en varias capitales latinoamericanas (Toroncher y Bueno, 2006). El impacto masivo de esta editorial y la orientación política de sus autores motivaron que en 1980, durante la dictadura cívico-militar instaurada en marzo de 1976, fueran quemados un millón de libros y fascículos del CEAL por orden del juez Héctor Gustavo de la Serna. Durante esa dictadura, varios autores/as y trabajadores/as fueron detenidos y/o desaparecidos, otros debieron marchar al exilio, como el caso del Aricó.[3]

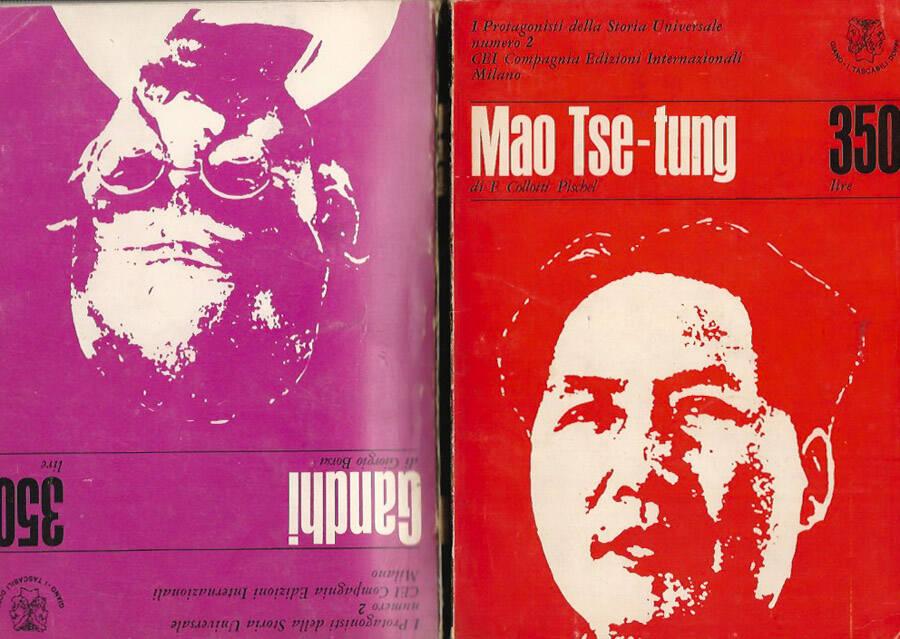

Si bien la política de difusión del CEAL se interesó por la historia de China, recién en 1971 dedicó un fascículo a Mao. Éste apareció como la entrega número 162 de la colección “Los Hombres de la historia”, que dirigía la historiadora Haydée Gorostegui de Torres, también a cargo junto a Sergio Bagú de la colección popular “Polémica. Primer historia argentina integral” en la misma editorial. El título del fascículo de la colección “Los hombres de la historia” fue Mao Tse-Tung y, como mencionamos, estuvo a cargo de Aricó.[4] La colección argentina retomaba a la italiana “I Protagonisti della Storia Universale”, de la Compagnia Edizioni Internazionali de Milán. En ambas colecciones los protagonistas fueron abrumadoramente varones y europeos. Predominancia de género reforzada también por la traducción del título de la colección: “I Protagonisti” por “Los Hombres”.

Gorostegui de Torres, quien trajo de su viaje europeo la idea de editar esa colección en español, decidió incorporar más de una docena de figuras latinoamericanas.[5] La colección italiana contaba con una biografía de Mao, editada por primera vez en abril de 1965 por la historiadora maoísta Enrica Collotti Pischel.[6]

Tapa de la segunda edición del fascículo preparado por Collotti Pischel, entrega doble acompañada por la biografía de Gandhi a cargo de Giorgio Borsi

Al igual que en el caso de Jean Piaget (preparada en Argentina por Emilia Ferreiro) y el de Charles de Gaulle (por Oscar Troncoso), en Argentina se reemplazó ese texto. Sostiene Aricó sobre el maoísmo en el fascículo que preparó:

Su concepción de la naturaleza de las situaciones revolucionarias, de los protagonistas de la revolución, del tipo de partido revolucionario a construir, de las relaciones entre la vanguardia política y las masas, de las características de la sociedad en transición, estaban ya in nuce en las particulares ideas sobre la relación entre el mundo urbano y el mundo rural en la sociedad china que adquirió por esa época. Todo esto ha dado como resultado una corriente política que, aunque reclama pertenecer al ‘leninismo’, tiene características propias que impiden identificarlas con el resto de las organizaciones “marxista-leninistas” (1971: 14).

Desde el lugar destacado en la intelectualidad que había comenzado a construir en 1963 con la edición de la revista Pasado y Presente, Aricó le proponía a la nueva izquierda que el maoísmo se diferenciaba de las otras organizaciones identificadas con el marxismo-leninismo por el pensamiento de las situaciones, del sujeto de la revolución, del tipo de partido y de la relación vanguardia y masas. Su interpretación mantenía varias diferencias con la edición italiana, lo que sugiere que en el reemplazo del texto de Collotti Pischell pesó la interpretación del proceso revolucionario chino. A ello seguramente se sumó el interés del CEAL por incluir en su colección al director de los Cuadernos de Pasado y Presente.

Como mencionamos, Aricó venía discutiendo y difundiendo la experiencia comunista china en Pasado y Presente y en los Cuadernos. Más precisamente, el cuarto Cuaderno, aparecido en 1968, se tituló La filosofía como arma de la revolución y saludó al maoísmo. Allí se publicó una serie de artículos de Althusser en los que el marxismo estructuralista convergía con el maoísmo. La “Advertencia” del colectivo editorial subrayaba la oportuna intervención de Althusser en Francia y, citando al periódico Times, sostenía que todo “estudiante de izquierda que se respete a sí mismo es maoísta o por lo menos castrista” (Althusser, 1968: 5). En 1971, el mismo año en que Aricó publicó la biografía de Mao, el Cuaderno 23 discutía la Revolución Cultural. Esta discusión inició una serie que arroja una mirada integral sobre el maoísmo: el Cuaderno 26 está dedicado al modelo universitario en China, el 46 a la transición al socialismo y el 65 a la construcción económica china y la soviética. Éste apareció en enero de 1976 y fue el último editado en Buenos Aires. Otras referencias al maoísmo habían aparecido en 1973 en el Cuaderno 38, tercer volumen de Teoría marxista del partido político. Allí se reunieron seis textos de intelectuales europeos y un documento del grupo revolucionario Potere Operaio. Salvo André Gorsz y Víctor Fay los otros cuatro (Rossana Rossanda, Jean-Paul Sartre, Edoarda Masi, Giovanni Mottura) simpatizaban con organizaciones maoístas.

La biografía de Mao preparada por Aricó tuvo varias reediciones del CEAL. En 1973, año marcado en Argentina por el fin de la dictadura y el retorno del peronismo al poder, esa biografía inauguró la primera entrega de “Transformaciones en el Tercer Mundo”, colección dirigida por el historiador Hugo Rapoport. Además, en el mismo año 1973 fue el primer capítulo del libro Hombres del Tercer Mundo.

Como es esperable, esas reediciones se insertaron en un amplio campo de circulación de libros, revistas y folletos sobre el maoísmo en Argentina. Una circulación cuyos materiales transitaban mediados por las dificultades de la traducción (Xu, 2014). Entre las editoriales que impulsaron esa circulación se destacaron Jorge Álvarez, Carlos Pérez, Néstor Juárez, Tiempo Contemporáneo, La Rosa Blindada y la uruguaya Nativa Libros. Repasemos brevemente los materiales maoístas editados por el CEAL para iluminar el lugar que ocupó la biografía de Aricó.

En 1971 la sexta entrega de la colección “Transformaciones. Enciclopedia de los grandes fenómenos de nuestro tiempo” del CEAL se dedicó a la Revolución Cultural. El fascículo estuvo a cargo del sociólogo de izquierda Fernando Iriarte y constó de unas treinta páginas, de las cuales diez estaban ocupadas por fotos de la Revolución Cultural. Retomando a la economista inglesa Joan Robinson, Iriarte se ocupaba de la relación entre Estado, democracia, dictadura y socialismo en China. Advertidos del terror stalinista, los maoístas habrían replanteado el vínculo entre las masas y el Estado a partir de la participación directa y el ejemplo de la Comuna de París de 1871. Iriarte describió de modo entusiasta los avances en la alfabetización, en la construcción socialista y en la participación de las mujeres y los jóvenes. Ello no le impidió cuestionar el culto a la personalidad de Mao y la posibilidad de una deriva similar a la de Stalin.

Otras referencias al maoísmo aparecieron en los años siguientes. Como mencionamos, en 1973 la colección “Transformaciones en el Tercer Mundo” se abrió con la biografía de Mao preparada por Aricó. Su octava entrega fue el fascículo Testimonios. Discursos, escritos y documentos de Mao Tse Tung, Ernesto Guevara, Patrice Lumumba, Ho Chi Minh, Gamal Abdel Nasser, Fidel Castro, Salvador Allende, preparado por el psicólogo social Francisco Ferrara. El mismo año la colección editó La Larga Marcha, de la socióloga marxista Diana Guerrero, y El socialismo en Asia, del historiador trotskista Hugo M. Sacchi. Un año antes se había creado la colección “Historia del movimiento obrero”, a cargo del historiador, también trotskista, Alberto J. Pla. Allí se incluyó en 1972 Tempestad sobre el Asia: la primera revolución china y Oriente rojo: la Revolución China, y al año siguiente China: la revolución cultural proletaria. Estos tres fascículos fueron preparados por el historiador marxista Luis Gerovicht. Por su parte, la “Biblioteca fundamental del hombre moderno”, que dirigía la crítica literaria Beatriz Sarlo para el CEAL, editó en 1973 La revolución china, del historiador socialista José Vazeilles. Ese año apareció, bajo la dirección del crítico literario Julio Schvartzman, la colección “Nuevo Siglomundo” –continuadora de “Siglomundo”, que había dirigido el escritor y crítico Jorge Lafforgue, quien viajó a China en 1965, hasta que el onganiato la clausuró en 1969– Allí se editaron los fascículos: La Revolución China, elaborado por Laureano Cardini, y China: la revolución ininterrumpida, por Aníbal Buhler.

Retomando la figura del líder chino difundida por la Revolución Cultural, Aricó propuso una reivindicación biográfica de Mao y el maoísmo que alcanzaría una amplia circulación en nuestro país. En el espacio editorial rioplatense precedió a esa reivindicación el texto autobiográfico de Mao, editado en 1959 por el historiador y ensayista comunista Raúl Larra bajo el título Mi vida y el sello Futuro y republicado en 1969 por Aricó en el pequeño sello cordobés Garfio, bajo el título Autobiografía. Ese texto autobiográfico es un fragmento del libro del periodista estadounidense Edgar Snow titulado Red star over China, cuya primera edición apareció en Londres en 1937. Mientras la ilustración de tapa de la Autobiografía publicada por Garfio mostraba a Mao como un veterano líder, las tapas del CEAL optaban por un Mao juvenil para su colección “Los Hombres de la historia” y por uno maduro que ostentaba la gorra de la Guardia Roja para la colección “Transformaciones en el Tercer Mundo”.

La docena de fascículos relevados permiten advertir la inserción de la Revolución China y el maoísmo en el panorama de novedades que el CEAL buscó instalar en el debate de una masiva cultura de izquierdas. Cerremos este apartado con una caracterización de los rasgos que se desprenden de esas ediciones maoístas. En primer lugar, los fascículos proponen a la Revolución China como una experiencia radicalizada de cambios sociales, políticos y culturales en el Tercer Mundo, con repercusiones importantes pero no decisivas en Europa. En segundo lugar, esa revolución aparece inscrita en la serie de acontecimientos tercermundistas junto a la guerra de Vietnam, la Revolución cubana y la emancipación argelina. En tercer lugar, si bien las y los autores (historiadores, sociólogos y críticos literarios egresados de las universidades estatales) asumen un punto de vista marxista, ninguno integra las organizaciones revolucionarias identificadas con el maoísmo. Es más, la mayoría simpatiza con el maoísmo desde posiciones ligadas al trotskismo, de allí que algunos como Iriarte señalen el rol negativo del culto a la personalidad de Mao en la Revolución Cultural o que enfaticen las coincidencias de Mao con Trotski en la crítica de las políticas soviéticas.

El maoísmo en la biografía de Mao

El fascículo preparado por Aricó en 1971 e incluido en la colección “Los Hombres de la historia” participa de un modo de hacer historia en el que los sujetos soportan o encarnan acontecimientos políticos, mutaciones sociales y descubrimientos científicos. Se trata de un tipo de biografía que, como precisa Jacques Rancière, permite al historiador unir lo aparentemente alternativo: la vida personal y la acción colectiva, lo cultural y lo económico, la brevedad y la larga duración. Orientada al gran público, toma elementos del periodismo para “unir los opuestos dando a lo particular, al lugar y al momento un valor de generalidad” (Rancière, 2011: 250-252).

Aricó sigue en líneas generales al fascículo italiano editado en 1965 por Collotti Pischel, incluso inserta citas textuales. Ello no le impide introducir variaciones cuya importancia se advierten cuando se las vincula a la trama editorial que repusimos en el apartado anterior y a las lecturas gramscianas que mencionaremos en el siguiente. En este apartado comencemos a analizar el modo en que la forma “ejemplar” del relato biográfico de Mao ofrece un discurso racional del marxismo y de la experiencia chinas que se convierte en un llamado a la movilización de las masas en un país comunista en particular y en el Tercer Mundo en general.

El fascículo de Aricó se abre con una cronología, que se inicia en 1893, año del nacimiento de Mao, y se cierra en 1970, año anterior a la edición del fascículo. El punteo recupera no sólo hechos destacados de la vida política del líder chino, sino también –confirmando la importancia de la circulación editorial en las izquierdas y particularmente en la militancia de Aricó– los textos de Mao que acompañaron esos hechos.

Allí se comienza por destacar el origen familiar humilde de Mao y el modo en que logró sobreponerse a las dificultades económicas para realizar estudios e impulsar en la década del veinte la creación del PCCh, que presidiría desde 1935. Influido por el bibliotecario Li Ta-Chao y por el profesor Chen Tu-Xiu, el joven Mao adoptó el marxismo como instrumento para analizar la sociedad china. Fundado el PCCh en 1921, Mao se destaca por preparar en 1927 el “Informe sobre una investigación del movimiento campesino en Hunán”, en el que concluye que la violenta rebelión campesina es determinante para la revolución y la definición de las tareas comunistas en cada coyuntura. Con esa defensa campesina y el llamado a formar un ejército guerrillero campesino, Mao emprendía un camino que se tornaría decisivo en su itinerario militante. Siguiendo las directivas de la III Internacional, el PCCh mantenía un frente con el Kuo Ming Tang (Partido Nacional Popular chino) orientado a derrocar al gobierno proimperialista. Ese frente se deshizo en 1927, luego de que el Kuo Ming Tang reprimiera sangrientamente la rebelión obrera de la Comuna de Shanghai. Mao continuó insistiendo, por un lado, en la formación de un ejército campesino que no fuera sólo una reserva a la espera de un levantamiento obrero urbano y, por otro, en la independencia política del PCCh respecto de los nacionalistas.

Para explicar el ascenso de Mao en el PCCh, Aricó consigna que, a principios de los años treinta, en alianza con sus camaradas Chu Teh y Lin Piao, resistió a la dirección partidaria encabezada por Li Li San y lideró la “Larga Marcha”. Mao sintetizó su experiencia político-militar de construcción partidaria durante esos años de guerra revolucionaria en “Problemas estratégicos de la guerra revolucionaria de China”, texto escrito mientras resistía a las “campañas de exterminio” lanzadas por el gobierno con apoyo de los terratenientes y la burguesía china. En 1937 Mao cambia su política de alianza: ante la invasión japonesa fuerza al Kuo Ming Tang a formar un nuevo frente único, en este caso contra los invasores.

La cronología menciona brevemente que durante la guerra antijaponesa el PCCh es acosado por las traiciones nacionalistas y acentúa tanto su política de cooperativización del trabajo en las zonas rurales que controlaba como la participación del ejército en labores industriales y agrícolas, el igualitarismo y la disciplina interna mediante la “Campaña de rectificación” ideológica centrada en las tesis maoístas. Mao sintetizó esa “línea de masas” en “Sobre la práctica” y “Acerca de la contradicción”, textos publicados a fines de los años treinta. La formación de más de quince “bases rojas” que actuaron junto al ejército fueron decisivas para derrotar en 1945 a los japoneses y consolidaron la adhesión popular al PCCh. Stalin presionaba a los comunistas chinos para que establecieran un acuerdo con el líder del Kuo Ming Tang, Chiang Kai-shek, sobre un futuro gobierno de coalición. Ese acuerdo no se realizó porque, según Aricó y los maoístas, el líder nacionalista estaba financiado por los EEUU. El combate continuó hasta 1949 cuando los maoístas lograron tomar el poder en Pekín y fundaron la República Popular China. La Cronología recuerda que en abril de ese año Mao teorizó sobre “la necesidad de una nueva fase social de la revolución china, en la cual será el sector moderno y urbano el que guiará al campo”. A los primeros acuerdos entre comunistas rusos y chinos, Aricó contrapone las sucesivas y crecientes divergencias que alcanzan a 1970, cuestión sobre la que nos detendremos.

En ese año se cierra la Cronología. Aricó continúa con un recorrido por la historia china desde el siglo XVIII. Allí recupera explícitamente el análisis sobre la sociedad milenaria china, su Estado y sus intelectuales que había realizado Collotti Pischel, de quien ese año publica un extenso artículo en el Cuaderno de Pasado y Presente 23 (fechado en junio de 1971), dedicado a la Revolución Cultural. La “Advertencia” anónima de ese Cuaderno –tras la que probablemente se encuentra la pluma de Aricó– subraya la profunda discusión impulsada por el maoísmo: al enfatizar la movilización de las masas, el comunismo chino pondría en cuestión el control burocrático de la construcción del socialismo y el modelo de partido legado por el leninismo. En el fascículo, coincide con Collotti Pischel en que la sociedad china estuvo basada en la explotación intensiva de la mano de obra rural, registró revoluciones campesinas cíclicas y reordenamientos del poder imperial, que sólo modificarán su condición absolutista con el ascenso del maoísmo.

El Fondo documental José Aricó –actualmente resguardado por la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba– conserva el fascículo italiano que aquel subrayó y anotó, y ello nos permite realizar algunas observaciones. En la versión italiana el texto ocupa 17 páginas de un total de 27. Las otras diez páginas contienen, además de tres grandes retratos de Mao que participan de la fórmula del realismo socialista, fotografías de camaradas, de maestros de juventud como Li Ta Chao, de Yang K’ai-hui (segunda esposa de Mao), de Hsiang Ching-yu (fundadora del movimiento de mujeres chinas y mártir comunista), de la Larga Marcha y de reuniones de Mao con Jruschov. También se reproducen pinturas, aguafuertes y grabados sobre la vida cotidiana y la naturaleza chinas. El fascículo de Aricó tiene 31 páginas, 23 corresponden al texto que se extiende hasta fines de los sesenta. La tipografía es similar a la edición italiana y se mantiene el diseño en tres columnas.

Las ocho páginas de gráfica reproducen algunas de las ilustraciones de la edición italiana en un tamaño reducido y suprimen dos. Un paratexto insertado en la contratapa adelanta la novedad radical del maoísmo: la unidad de economía y política que habría comprendido que –recuperando tácitamente una clave gramsciana– en tanto nada es definitivo “la voluntad humana solo tiene sentido si el pesimismo de la conciencia lo ilumina”. En la sección bibliográfica Aricó lista, además de las Obras Escogidas de Mao, el mencionado Cuaderno de Pasado y Presente sobre la Revolución Cultural, el fascículo de Collotti Pischel de 1965 y algunos libros publicados entre 1967 y 1971. En esa lista aparecen los estudios sobre el pensamiento de Mao, de Stuart Schram, trabajos de intelectuales de la nueva izquierda europea, como Kewes S. Karol y Joan Robinson, y el periódico italiano Il Manifesto, que dirigía Rossana Rossanda. En definitiva, la contratapa y la bibliografía ofrecen algunos índices de la voluntad renovadora de Aricó y de su interés en la mirada de los intelectuales de la nueva izquierda europea.

En la mencionada cronología inicial Aricó introduce algunas modificaciones significativas, entre ellas elimina la mención a la segunda esposa de Mao. En efecto, Aricó se aleja de la argumentación de Collotti Pischel cuando opta por no exaltar los sacrificios de la militancia comunista a través de las referencias elogiosas a esa joven dirigente de la que se había enamorado Mao, hija de su profesor de filosofía, madre de sus tres hijos, ejecutada en noviembre de 1930 y merecedora de un poema público de Mao luego de que triunfara la revolución.[7]

Hsiang Ching-yu, en “Mao Tse Tung”, CEAL, p. 7.

Mientras que Collotti Pischel cita la poesía con la que Mao le devuelve la gloria a su primer amor, Aricó esquiva el plano afectivo para priorizar los dilemas planteados por la Revolución china a Mao y al modelo de partido leninista. Probablemente, en ello pesó que en 1971 otra mujer, la actriz comunista Chiang Ching, ocupaba el rol de esposa de Mao y lideraba la “izquierda proletaria” del PCCh.[8]

Aricó hace otro cambio relevante en la Cronología. Collotti Pischel reseña la compleja situación de los comunistas chinos en la posguerra. Cuando aborda el periodo 1950-1960, consigna las reuniones de Mao con el sucesor de Stalin, Nikita Jruschov, y algunas críticas chinas a los comunistas rusos. Collotti Pischel valora la unidad alcanzada por los dirigentes chinos desde fines de los años veinte y sostiene “entre ellos estaban Chou En-lai, Liu Shao Qui y otros que dirigen China hoy, y Li Li San quien, en contra de la orientación de Mao, vio en la revolución urbana un espejismo irresistible para China.” (1965: 216-217). En 1965 Collotti Pischel resulta más concesiva con la URSS y Stalin que José Aricó en 1971. La italiana afirma sobre los primeros dirigentes chinos:

Es natural que, en su esfuerzo, estos hombres perseguidos y derrotados recurrieran a la Internacional y a la URSS en busca de ejemplos, directrices e instrucciones; así como es natural que la Internacional y Stalin se encontraran con dificultades para desarrollar un camino original para un país complejo como China, cuyo proceso histórico partió de bases tan diferentes a las de Europa y la URSS y evolucionó de manera tan inesperada. Los errores, las recriminaciones, las sucesivas sustituciones de los grupos dirigentes y la condena de sus elecciones como “desviaciones” fueron, por tanto, un tributo difícil de evitar, dada la novedad de la experiencia asiática (Collotti Pischel, 1965: 216-217, traducción propia).

Si tiende a naturalizar allí las divergencias entre ambos partidos, a continuación relativiza la violencia de la lucha interna entre los comunistas chinos. Como adelantamos, Aricó prefiere enfatizar tanto las divergencias entre chinos y rusos como las que se registraron entre chinos. Sobre éstas subraya que Mao decidió ausentarse de la reunión de un congreso del PCCh al cual debía presentarse como jefe militar. Cuando se refiere a la reactivación de la guerra civil en 1946, sostiene que “las palabras de Mao no son tomadas en serio ni por Stalin” (Aricó, 1971: 5).

La Cronología elaborada por Aricó cuenta con dos páginas dedicadas al periodo 1950-1969. Se menciona la participación china en la conferencia “no alineada” de Bandung en 1955, la protesta de los comunistas polacos en 1956 y la rebelión popular húngara de este mismo año. Luego se enfatizan las crecientes divergencias de Mao y el PCCh con Stalin primero y con Jruschov y sus sucesores hasta que en 1963 se hace pública la polémica que escinde al Movimiento Comunista Internacional y tres años después se inicia en China la Revolución Cultural Proletaria.

A lo largo de la biografía, Aricó explica las diferencias del líder chino desde fines de los años veinte con la III Internacional, con las directivas de Stalin y con los comunistas chinos que las aceptan. A las divergencias políticas, estratégicas y teóricas de Mao con Stalin, Aricó le suma una ponderación positiva de algunas posiciones de Trotski y con ello nuevamente se aleja de los argumentos de la historiadora italiana. Cuando lee el fascículo de Collotti Pischel, Aricó destaca y coloca un asterisco en el pasaje que consigna que la formación del ideario maoísta contó con “el poder político y el cañón de un fusil” (1965: 219). Y hace una marca similar en el párrafo en que la italiana señala el corazón de la política maoísta de los treinta: ganar a las masas campesinas en la lucha para derrotar a la clase de los propietarios burocráticos y así construir el “hombre nuevo” en un orden encabezado por el poder político revolucionario y orientado a la prosperidad de las masas. La historiadora italiana sostiene que ese poder revolucionario siempre estaría enfrentado o “en competencia con” la administración del Estado, a la cual se debía poner bajo “la tutela del trabajo colectivo”. Una tarea que toda la historia de China había impuesto a quien detentase el poder, concluye Collotti Pischel y, a través de las marcas en el fascículo, acuerda Aricó.

Incorporemos en el siguiente apartado otras diferencias entre la versión italiana y la argentina.

Gramsci en la biografía de Mao

A pesar de que Gramsci no es mencionado en todo el fascículo, es fácil advertir que Aricó se vale de sus conceptualizaciones. La historia china y las iniciativas políticas de Mao son comprendidas a partir de la distinción entre un Estado oriental y uno occidental así como del concepto de reforma intelectual y moral y el de bloque histórico. Este último aparece en el texto el texto de Aricó designado como “bloque social”.

Retomando tácitamente a Gramsci, Aricó sostiene que el orden y la estructura social del Estado oriental es “radicalmente distinto del que caracteriza a los Estados de occidente” (1971: 6) y se detiene en la estructura estatal:

Al igual que los tecnócratas modernos, la clase dirigente china extrajo sus derechos sociales y su prestigio no de su ascendencia sino de sus títulos intelectuales, de su condición de depositaria de un ‘saber’ acumulado históricamente en una capa social que era reclutada mediante complicadas selecciones y que constituía un reducido sector de la población especializado en la función de gobierno” (Aricó, 1971: 6).

El texto no considera una cuestión menor que, a distancia de Occidente, el funcionamiento de la sociedad agrícola china requirió un extenso cuerpo de funcionarios –conocidos como “mandarines”–, que fueron tan corruptos como el resto de los burócratas, letrados y señores rurales, quienes ostentaban la supremacía intelectual y económica amparados en la ideología pregonada desde el siglo VI a.C. por Confucio. Aricó retomaba la denuncia maoísta sobre el rol de los letrados-burócratas y la persistencia del perjudicial legado cultural confuciano aún bajo el socialismo. Pero también hacía coincidir esa denuncia con el paralelismo trazado por Gramsci entre burocracia italiana del Risorgimento y la burocracia papal y china de los mandarines (Gramsci, 1975: V, 136).

La lectura gramsciana también se advierte en la siguiente conclusión de Aricó:

A diferencia de Occidente, donde las estructuras sociales están eslabonadas desde abajo hacia arriba, a partir del ordenamiento de las tendencias primarias del hombre mediante normas jurídicas cada vez más refinadas, en China eran establecidas desde arriba por medio de la adaptación del orden moral a un orden práctico caracterizado por el li (ritos) que hace referencia a disposiciones interiores y no a modos de comportamiento exterior. El orden ritual desempeñaba en la sociedad china la función que el orden jurídico desempeña en las nuestras (Aricó, 1971: 7).

Gramsci había señalado esa disposición a los ritos de la China milenaria en una nota de sus Cuadernos de la cárcel titulada “Notas breves sobre cultura china”:

Para Confucio, rebosante de fórmulas, de reglas, de rituales, la voluntad del hombre entra de manera esencial en la producción y en la determinación del hecho político; Lao-Tse, cree en cambio que todos los hechos, sin excepción, se hacen por sí mismos sin la intervención de nuestra voluntad: o sea que los hechos tienen en sí mismos un ritmo inalterado e inalterable, a pesar de nuestra intervención (Gramsci, 1960: 98).

Aricó no desconocía esa nota, ya que había sido publicada en 1949 en Roma dentro de Gli intelletuali e l'organizzazione della cultura y este libro, también resultado de la selección ideada por Togliatti, fue traducido por Raúl Sciarreta y publicado en 1960 con el título Los intelectuales y la organización de la cultura por el sello comunista Lautaro.[9]

Unas páginas después, Aricó retoma implícitamente la Autobiografía de Mao cuando consigna que en su infancia Mao se enfrentó al confucianismo que defendían su padre y sus maestros, al tiempo que se identificó con los héroes populares que lucharon contra los abusos de los señores rurales y de los funcionarios imperiales. Además, destaca la rebelión campesina de los Taiping entre 1851 y 1864 como la más importante de la China moderna. Los Taiping habrían pregonado el sincretismo religioso del confucianismo, el budismo y el taoísmo. A pesar de ser derrotados por las clases dominantes y el confucianismo, propusieron una reforma agraria basada en el cultivo colectivo de las tierras que los convertía en los “precursores de los comunistas”. Esa reforma habría dejado abierto el camino de la revolución desde abajo para instaurar un Estado nacional, republicano y democrático basado en la voluntad popular. Ese camino recorrió la insurrección popular de 1911 que lideró Sun Yat Sen, proclamó la República y fundó el Kuo Ming Tang. Pero el régimen republicano duró poco tiempo a causa de los conflictos con los caudillos militares.

La conmoción política alentó la irrupción estudiantil e intelectual de lo que Aricó designa como la primera “revolución cultural”, en la cual Nueva Juventud, la revista dirigida por Chen Tu-xiu, funcionó como toque de reunión y canal de expresión de la renovación ideológica. Allí Mao publicó en 1917 su primera colaboración, “Estudio sobre la educación física”. La llegada del leninismo le permitió a Mao y a sus camaradas comprender el modo de luchar contra lo viejo y lo tradicional chino sin aceptar como válida e inevitable la dominación imperialista. Por su parte, el levantamiento estudiantil, obrero y antimperialista conocido como “Movimiento del 4 de mayo de 1919” les habría mostrado el camino para la revolución. Sobre ese movimiento –saludado ese año por Mao en su artículo “La gran unión de las masas populares”– Aricó sostiene que dio comienzo a un proceso de “reforma intelectual y moral” que le confirmó a Mao la misión revolucionaria de las masas, la importancia de la disputa de los intelectuales y la necesidad de organizar un Partido Comunista. Aricó se vale de la expresión con que Gramsci había precisado la tarea previa a la conquista del poder de las organizaciones comunistas en los textos agrupados por Togliatti en el libro Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y el Estado moderno. Insistamos que, junto a la diferencia de un Estado oriental y uno occidental, esa tarea era otra de las tesis que distinguían al marxismo gramsciano. Y Aricó la conocía porque justamente había sido el traductor del libro citado para la edición de Lautaro aparecida en 1962.

Allí Gramsci sostiene sobre el “moderno Príncipe” –del que Aricó aclara en la “Nota del traductor” que refiere a la “Teoría del Partido de la clase obrera”– que una parte importante:

deberá estar dedicada a la cuestión de una reforma intelectual y moral, es decir a la cuestión religiosa o de una concepción del mundo. El moderno Príncipe debe ser, y no puede dejar de ser, el abanderado y el organizador de una reforma intelectual y moral, lo cual significa crear el terreno para un desarrollo ulterior de la voluntad colectiva nacional popular hacia el cumplimiento de una forma superior y total de la civilización moderna (Gramsci, 1962: 30-31).

Luego de la fundación del PCCh en 1921 y con la radicalización ideológica de Sun Yat Sen, el Kuo Ming Tang adoptó en 1924 los “Tres principios del pueblo”: unión con la Rusia soviética, apoyo a los obreros y campesinos y unidad con el PCCh. Como mencionamos, Mao aceptó el frente con los nacionalistas hasta la represión de 1927. Guiándose tácitamente por el balance de Gramsci sobre la política comunista de alianza, Aricó sostiene: “el hecho de que la suerte de la revolución rusa dependiera en parte de la alianza política con el nacionalismo de Sun determinó la política futura del incipiente Partido Comunista Chino; tuvo un efecto dual y a la larga condujo a la derrota de la primera etapa de la revolución china”. Aricó parece recuperar definiciones gramscianas sobre el Estado chino de “La forma estatal china” (Gramsci, 1973: 158) y de las “Notas breves de cultura china (IX)”. En las últimas se lee:

La política de los sucesores derechistas de Sun Yat Sen debe examinarse desde este punto de vista. El rasgo característico de esta política consiste en la ‘no-voluntad’ de preparar y organizar la Convención pan–china por medio del sufragio popular (de acuerdo con los principios de Sun) y en la voluntad de conservar la estructura burocrática-militar del Estado: es decir, el temor de abandonar las formas tradicionales de la unidad china y desencadenar a las masas populares (Gramsci, 1960: 98).

Entre 1928 y 1935 Mao fue “condenado y rehabilitado varias veces por la dirección del partido”, dice Aricó, hasta que logró imponerse cuando modeló su línea política de lucha armada desde el campo y las montañas y construyó las “bases rojas” de Kiangsi. Aricó reconoce que Trotski y la Oposición de Izquierda también habían reclamado en la III Internacional que el PCCh organizara un ejército, pero señala que la construcción de ese poder político militar fue producto de la unidad del partido con sectores importantes del pueblo chino. La unidad le permitió a Mao priorizar los rasgos igualitaristas del “hombre nuevo”, dice Aricó, mediante la “transformación intelectual y moral del campesinado y a la vez de los intelectuales que constituían el núcleo del aparato de poder en las bases rojas” (Aricó, 1971: 17). La Larga Marcha del ejército rojo triunfó con esa línea político-ideológica, eludió a las fuerzas nacionalistas que lo cercaban y llegó a las zonas semidesérticas de Yenan. Aricó subraya que allí Mao consolidó el prestigio campesino y popular de los comunistas, ganó a numerosos intelectuales y artistas (como a la mencionada actriz Chiang Ching, su cuarta esposa), organizó la base militar que desalojaría a los japoneses en 1945 y articuló el “bloque social” revolucionario que luego dio forma a la “nueva democracia” (Aricó. 1971: 23).

La línea de Mao reeditaba el igualitarismo forjado desde los tiempos de Yenan e insistía en la alianza entre las masas y el poder. Luego del frustrado “Gran salto hacia adelante”, Mao desconfiaba del carácter estático del aparato partidario que tendería a burocratizarse y a reproducir una nueva burguesía, como ya había ocurrido en la URSS. Cuestionado por oponentes como Liu luego de aquel fracaso, Mao lanzó en 1966 la Revolución Cultural. Para Aricó, la convocatoria a las masas a criticar el poder del Partido y del Estado profundizaba el socialismo de la “reforma intelectual y moral” iniciada en los años veinte –reforma de la que en las décadas siguientes se alejaría al reconocer los extravíos violentos y la crueldad de los enfrentamientos entre las tendencias en disputa.

Aricó acuerda con las críticas de Mao al PCCh, reproduce aquellas analizadas por Collotti Pischel en el Cuadernos de Pasado y Presente y sostiene que, si bien Mao de ningún modo era anarquista, la principal apuesta de su Revolución Cultural reside en la promoción de la “autonomía” de las masas en la nueva etapa. Recordemos que en los inicios de la Revolución Cultural los maoístas impulsaron la creación de grupos autónomos integrados por jóvenes, estudiantes, obreros y campesinos para que se movilizaran y cuestionaran el poder ejercido por los burócratas estatales y partidarios a quienes acusaban de promover desde el poder la restauración del capitalismo. En el fascículo de Aricó aparece en negrita el concepto de autonomía. Ese concepto de Aricó muy probablemente se apoye en las posiciones sobre la relación partido-masas agitadas por el grupo Il Manifesto en 1970, citadas en la bibliografía final. La autonomía reivindicada por Aricó aparece articulada con el concepto de reforma intelectual y moral para caracterizar el nuevo aporte del maoísmo: la formación de un bloque social de masas movilizado para combatir la degeneración burocrática y burguesa del Partido y el Estado durante la transición al socialismo en China (Aricó, 1971: 27-28).

Dos años después, el libro Hombres del Tercer Mundo del CEAL se abre con la biografía de Aricó sobre Mao.[10] La nueva edición estuvo acompañada de muy pocas imágenes. Éstas remiten a la lucha militar o retratan a trabajadores en el campo y en las fábricas durante los sesenta. La expresión más contundente de esta mutación en la gráfica se advierte en la reproducción, a página completa, de un grupo de insurrectos que tienen el puño en alto y portan carteles de Mao con el epígrafe: “el pueblo chino en su lucha proletaria en la revolución cultural bajo la dirección del presidente Mao Tse-tung” (Aricó, 1973: 21).

La reedición y amplia circulación de la biografía de Aricó fue cuestionada por los dos partidos maoístas que entonces existían en Argentina. El periódico Nueva Hora y la revista Teoría y Política, ambos del Partido Comunista Revolucionario, publicaron en 1974 artículos en los que cuestionaba a Aricó por asociar a Mao con una crítica al partido leninista. Por su parte, No transar, vocero clandestino de Vanguardia Comunista, objetó el “pedagogismo” de las iniciativas político-editoriales del grupo pasadopresentista. Esa reedición coincidía con la aparición de la segunda serie de Pasado y Presente y con el llamado del grupo editor a votar al peronismo como una vía al socialismo. La sangrienta frustración de esas esperanzas no le impidió a Aricó y su grupo persistir durante más de una década en el trabajo editorial de diversos materiales. Entre ellos se encontró en 1976 otro cuaderno ligado al maoísmo.

Conclusiones

La temprana relación de Aricó con el comunismo chino y el maoísmo llevó el sello de la crisis del Movimiento Comunista Internacional, una crisis cuyas determinaciones teóricas y políticas tenían larga data pero que emergió nítidamente a principios de los sesenta. La reconstrucción y análisis de la trama en la que circuló la biografía que Aricó realizó de Mao permite precisar que hacia fines de los sesenta aquel y su grupo editorial retomaban conceptos centrales del marxismo de Gramsci al tiempo que ampliaban su lectura del maoísmo con estudios que renovaban la teoría marxista, de Sartre a Althusser, de Bettelheim a Rossanda pasando por Guevara, Lukacs, Bujarin, Trotski y Rosa Luxemburg. En esta búsqueda los Cuadernos de Pasado y Presente difundieron materiales maoístas en los cuales priorizaron a los autores ligados a la nueva izquierda europea, especialmente a los referentes del maoísmo francés e italiano. Entonces también difundieron las discusiones sobre la relación entre vanguardia y masas, sobre la política y las universidades, sobre la crisis de los partidos y los Estados comunistas, sobre la relación entre la economía imperialista y la nueva situación internacional. Temas decisivos para un gramsciano argentino interesado en incidir en la militancia revolucionaria universitaria de la nueva izquierda argentina y latinoamericana y en las elaboraciones de los líderes del emergente Tercer Mundo.

Con la biografía de Mao, Aricó realiza una operación teórica y política coherente con varios artículos difundidos en los Cuadernos de Pasado y Presente, pero también con algunos fascículos del CEAL. Encuentra en el género biográfico el más apropiado para sintetizar, desde algunas categorías gramscianas, la contribución del maoísmo al marxismo y al leninismo y, a la vez, llegar al gran público.

Destaquemos para concluir que en el fascículo de CEAL Aricó se aparta del discurso hagiográfico del comunismo ruso e insiste en la reivindicación de la “guerra popular prolongada” y otras iniciativas desde las que Mao se distanció de Stalin y del modelo soviético. El marxismo del maoísmo aparece como una teoría renovable, no eurocéntrica e integrada en el análisis de las transformaciones de la sociedad china y de los movimientos de las masas, en particular del campesinado. Los estudios sobre las clases, los escritos militares y las tesis filosóficas maoístas serían decisivos para fusionar la emancipación social con la lucha por la independencia nacional. Como vimos, sin explicitar sus lecturas de Gramsci, Aricó apela a varios de sus conceptos. El concepto de “reforma intelectual y moral” caracteriza tanto el rol de los intelectuales en el bloque social revolucionario como la promoción del igualitarismo en la ideología maoísta. Insiste en que esa “reforma intelectual y moral” china prosigue con la Revolución Cultural de los años sesenta porque se apoya en las iniciativas autónomas de las masas para cuestionar las tendencias a la burocratización partidaria y a la formación de una nueva burguesía. Por último, Aricó reivindica tanto a Trotski como a la Oposición de Izquierda para saludar el carácter ininterrumpido del proceso revolucionario proclamado por los chinos, una reivindicación incómoda para las organizaciones políticas de la izquierda peronista y de la izquierda maoísta, pues ambas rechazaban las tesis trotskistas. Durante su exilio mexicano Aricó revalidó positivamente la formación del maoísmo como registramos en su estudio Mariátegui y los orígenes del marxismo latinoamericano, publicado en 1978 para la colección Cuadernos de Pasado y Presente -reeditado en Buenos Aires por Sudamericana en 1999; en esta misma década el diario Página/12 distribuyó la última edición de la colección Los Hombres, pero excluyó la biografía de Mao.

Hombre de la Historia, del Siglo y del Tercer Mundo, Mao emergía en la biografía preparada por Aricó, editada y reeditada por el CEAL como producto y productor del “hombre nuevo”, sujeto de los tres recortes realizados por las colecciones de aquel centro editor: la historia, el siglo XX y la unidad de Asia, África y América Latina.

Fuentes

Althusser, L. (1968). La filosofía como arma de la revolución, Cuadernos de Pasado y Presente, 4. Buenos Aires: Pasado y Presente.

Aricó, J. (1971). Mao Tse Tung. En Los Hombres de la historia. Buenos Aires: CEAL.

Aricó, J. (1973). Mao Tse Tung. En Transformaciones en el Tercer Mundo. Buenos Aires: CEAL.

Aricó, J. (1978), Mariátegui y los orígenes del marxismo latinoamericano, México: Cuadernos de Pasado y Presente.

Aricó, J. (1988). La cola del diablo. Itinerario de Gramsci en América Latina. Buenos Aires: Puntosur Editores.

Collotti Pischel, E. et al., La Revolución Cultural china, Cuadernos de Pasado y Presente, 23, junio de 1971. Buenos Aires: Pasado y Presente.

Gramsci, A. (1962). Notas sobre Maquiavelo, la política y el Estado moderno. Buenos Aires: Lautaro.

Gramsci, A. (1960). Los intelectuales y la organización de la cultura. Buenos Aires: Lautaro.

Gramsci, A. (1975). Edición crítica de los Cuadernos de la cárcel. México: Era.

Mao Tse Tung (1969). Obras escogidas. Buenos Aires: La Rosa Blindada.

Mao Tse Tung (1969). Autobiografía. Buenos Aires: Fundamentos.

Mao Tse Tung y Stalin, J. (1976). La construcción del socialismo en la URSS y en China, Buenos Aires, Cuadernos de Pasado y Presente, 65. Buenos Aires: Pasado y Presente.

Nee, V. et al. (1971). China: revolución en la universidad, Cuadernos de Pasado y Presente, 26. Buenos Aires: Pasado y Presente.

Rossanda, R. et al. (1973). Teoría marxista del partido político, 3, Cuadernos de Pasado y Presente, 38. Buenos Aires: Pasado y Presente.

Bibliografía crítica

Anderson, P. (2018a). Las antinomias de Antonio Gramsci. Madrid: Akal.

Anderson, P. (2018b). La palabra H. Madrid: Akal.

Burgos, R. (2004). Los gramscianos argentinos. Cultura y política en la experiencia de Pasado y Presente. Buenos Aires: Siglo XXI.

Cóspito, G. (2016). El ritmo del pensamiento de Gramsci. Buenos Aires: Continente.

Celentano, A. (2014a). Libros, revistas y periódicos para una práctica política. El maoísmo argentino entre 1963 y 1976. En Políticas de la Memoria. Anuario del CeDInCI, 14. Recuperado de https://ojs.politicasdelamemoria.cedinci.org/index.php/PM/article/view/293/267.

Celentano, A. (2014b). El maoísmo en las iniciativas político-editoriales del grupo pasadopresentista (1963-1976). En Prismas. Revista de Historia Intelectual, 18. Recuperado de https://historiaintelectual.com.ar/OJS/index.php/Prismas/article/view/Celentano_prismas18/561.

Celentano A. (2022). “El maoísmo en la cultura y la política argentinas. Del saludo a la Revolución Popular China a la formación de organizaciones maoístas en la nueva izquierda argentina, 1949-1979”, Tesis de doctorado. Recuperado de https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.2364/te.2364.pdf

Cortes, M. (2015). Un nuevo marxismo para América Latina. José Aricó: traductor, editor, intelectual. Buenos Aires: Siglo XXI.

Crespo, H. (2011). En torno a Cuadernos de Pasado y Presente. 1968-1983. En C. Hilb (ed.). El político y el científico. Ensayos en homenaje a Juan Carlos Portantiero. Buenos Aires: Siglo XXI.

Crespo, H. (2019). Aricó, José María. En Diccionario biográfico de las izquierdas latinoamericanas. Recuperado de http://diccionario.cedinci.org.

Chen, J. (2005). La China de Mao y la Guerra Fría. Madrid: Paidós Ibérica.

Gociol, J. (2007). Más libros para más. Colecciones del Centro Editor para América Latina. Buenos Aires: Biblioteca Nacional.

Hobsbawm, E. (1991). Historia del siglo XX. Barcelona: Crítica-Grijalbo.

Lovell J. (2019). Maoism: A Global History. London: Knopf Doubleday Publishing Group.

Midori-Deaecto, M. y Mollier, J-Y. (dir.) (2013). Edição e Revolução. Leituras comunistas no Brasil e na França. Belo Horizonte: Cotia, Ateliê Editorial UFMG.

Ribadero, M. (2018). La batalla del libro: edición y política en las izquierdas argentinas del siglo XX. En Anuario IEHS, 33 (2).

Rancière, J. (2011). Política de la literatura. Buenos Aires: Del Zorzal.

Rapone, L. (2019). El joven Gramsci. Cinco años que parecen siglos. Buenos Aires, Prohistoria.

Tarcus, H. (2020). José Aricó y la historia del marxismo en América Latina. La historia intelectual y la perspectiva de la recepción”. En Políticas de la Memoria. Anuario del CeDInCI, 20. Recuperado de https://ojs.politicasdelamemoria.cedinci.org/index.php/PM/article/view/657.

Terán, O. (1991). Nuestros años sesenta. La formación de la nueva izquierda intelectual argentina 1956-1966. Buenos Aires: Puntosur.

Xu, L. (2014). Translation and internationalism. En A. Cook (ed.). Mao’s Little Red Book: a global history. Cambridge University Press.

Recibido: 04/10/2023

Evaluado: 07/02/2024

Versión Final: 26/08/2024

páginas / año 17 – n° 44/ ISSN 1851-992X /2025

[1] Luego de la muerte de Gramsci los Quaderni del carcere fueron enviados clandestinamente a Moscú -sede de la III Internacional- en 1938. A partir de 1949 aparecieron en seis volúmenes reordenados, seleccionados y retitulados por Palmiro Togliatti, Secretario General del Partido Comunista Italiano. Togliatti concretó con esta edición una audaz operación editorial cuyo objetivo fue dar sustento teórico a la línea política de esa organización. Los seis volúmenes fueron traducidos al español por el equipo orientado por Agosti y publicados con el sello Lautaro, ligado al comunismo argentino. Dos de esos volúmenes quedaron a cargo de Aricó. En 1961 Aricó tradujo Literatura y vida nacional y un año después tradujo y prologó Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno. Recién en 1975 la editorial italiana Einaudi publicó la edición crítica de los Quaderni auspiciada por el Instituto Gramsci y a cargo de Valentino Gerratana. El riguroso trabajo historiográfico y filológico de Gerratana fue traducido al español por Ana María Palos y José Luis González y publicado en 1981 por la editorial mexicana Era. Finalmente, en 1988, Aricó revisó la recepción de Gramsci en América Latina en su libro La cola del diablo. De la vastísima bibliografía sobre Gramsci podemos destacar la discusión teórica y política acerca de su legado propuesta por Anderson (2018), y en nuevas revisiones y compilaciones como las de Cóspito (2016) y Rapone (2019). Para el presente estudio citaremos los textos gramscianos según las ediciones argentinas con las que trabajó Aricó al redactar su biografía de Mao.

[2] En cuanto a la Revolución china y el maoísmo en China se han publicado en las últimas décadas varios estudios críticos fundamentales. Entre ellos se destacan Lovell (2019) y Chen (2005).

[3] Entre los colaboradores del CEAL, Carlos Adur fue asesinado mientras que Diana Guerrero, su esposo Conrado Ceretti, Martha Brea, Atilio Cattaneo, Ignacio Ikonicoff, Graciela Mellibovsky y Carlos Pérez fueron detenidos y permanecen desaparecidos.

[4] El equipo editor de esa colección estuvo integrado por: Margarita Pontieri (secretaria de redacción), sucedida por Ricardo Figueira, Graciela Cabal, Néstor Míguez, María Emma Espoile, Fernando Lida García, Carlos Altamirano, Oberdan Caletti, Cristina Iglesia, Eduardo Prieto, Adriana Savini, Antonio Bonnano y Susana Bahamonde (traductora). La colección fue agrupada en 26 tomos y tuvo varias reediciones, incluida la realizada en los años noventa por el diario Página/12. Graciela Montes fue la responsable de la primera reedición. En algunas de ellas se modificó el orden de los títulos (Gociol, 2007).

[5] En la versión argentina se agregaron las biografías de: José de San Martín, por José Luis Busaniche; Miguel Hidalgo, por Josefina Vázquez de Knauth; Benito Juárez, por Abelardo Villegas; Eva Perón, por Rodolfo Tettamanti; Diego Rivera, por Luis Seoane; Tupac Amaru, por Boleslao Lewin; Ernesto Che Guevara, por Carlos María Gutiérrez; Francisco Solano López, por León Pomer; Patrice Lumumba, por María Elena Vela; Mariano Moreno, por Sergio Bagú; Domingo F. Sarmiento y José Martí, por Noe Jitrik; Herbert Marcuse, por Guillermina Garmendia; León Trotski, por Alberto Plá.

[6] En la primera edición de la colección italiana la entrega de Mao fue la octava. Precedieron a esa entrega: Lenin, por Cristopher Hill; Pio II, por Carlos Falconi; Le Corbusier, por Francesco Tentori; T. S. Elliot, por Roberto Sanesi; S. M. Eisenstein, por Morando Morandini; Stalin, por Isaac Deustcher; Picasso por Mario de Micheli. Notemos que la mayor parte de los autores eran europeos, críticos culturales de izquierdas o marxistas de perspectiva historicista y distantes de los grandes partidos políticos.

[7] La primera esposa de Mao fue Luo Yixiu. Se trató de un casamiento arreglado entre las familias, cuando aquel tenía 18 años. Poco después, Luo Yixiu falleció a causa de disentería.

[8] A principios de 1973, la segunda entrega de la revista cultural Crisis incluyó la carta de Mao a Chiang en la que pronosticaba su posible derrota. Esa derrota llego en noviembre de 1976, cuando tras la muerte de Mao se la acusó de ultraizquierdista, orgullosa y arrogante y fue expulsada del PPCh, juzgada sumariamente y encarcelada.

[9] En 1963 Sciarreta criticó desde la revista Cuadernos de Cultura a Oscar del Barco, integrante del grupo pasadopresentista. Sin embargo, a fines de los años sesenta rompió con el PCA y en 1968 se sumó a la Revista de Problemas del Tercer Mundo, otra de las publicaciones de la nueva izquierda intelectual argentina (Celentano, 2022).

[10] A la biografía de Mao suceden: la dedicada a Guevara por Carlos M. Gutiérrez, la de Patrice Lumumba por María E. Vela, la de Ho Chi Minh por Noel Barbu; la de Gamal Abder Nasser por Celma Agüero; la de Fidel Castro por Marcos Winocur y la de Salvador Allende, por Hugo Sacchi. Además, se incluye una selección de textos a cargo de Francisco Ferrara. Las biografías reunidas en el libro fueron redactadas por historiadores e historiadoras marxistas de diversas orientaciones, de trotskistas como Sacchi a la izquierda nacional de Gutiérrez, el comunismo de Winocur y el gramscismo de Aricó. En 1974 el CEAL editó otras dos compilaciones documentales, Dependencia y Liberación en el Tercer Mundo y Hechos del Tercer Mundo. Éste ostentaba en su tapa una fotografía de niños y niñas durante la Revolución Cultural china.